『たゆたえども沈まず』を以前読んだ時は、美術史の空白をうまく利用した作品だな、と感じたが、今回のは、さすがにこれは……という感じ。ゴッホが自殺に使ったリボルバーを巡る物語ではあるが、史実ベースで読むと荒唐無稽であり、それゆえに完全にファンタジーとして読みたいのだが、どこまでが史実ベースか分からない説得力が随所にあるから困る。

ゴッホとゴーギャンの互いへの感情の機微、特にゴーギャン側のプライド、嫉妬、羨望のようなものの表現はとても良かった。

『たゆたえども沈まず』を以前読んだ時は、美術史の空白をうまく利用した作品だな、と感じたが、今回のは、さすがにこれは……という感じ。ゴッホが自殺に使ったリボルバーを巡る物語ではあるが、史実ベースで読むと荒唐無稽であり、それゆえに完全にファンタジーとして読みたいのだが、どこまでが史実ベースか分からない説得力が随所にあるから困る。

ゴッホとゴーギャンの互いへの感情の機微、特にゴーギャン側のプライド、嫉妬、羨望のようなものの表現はとても良かった。

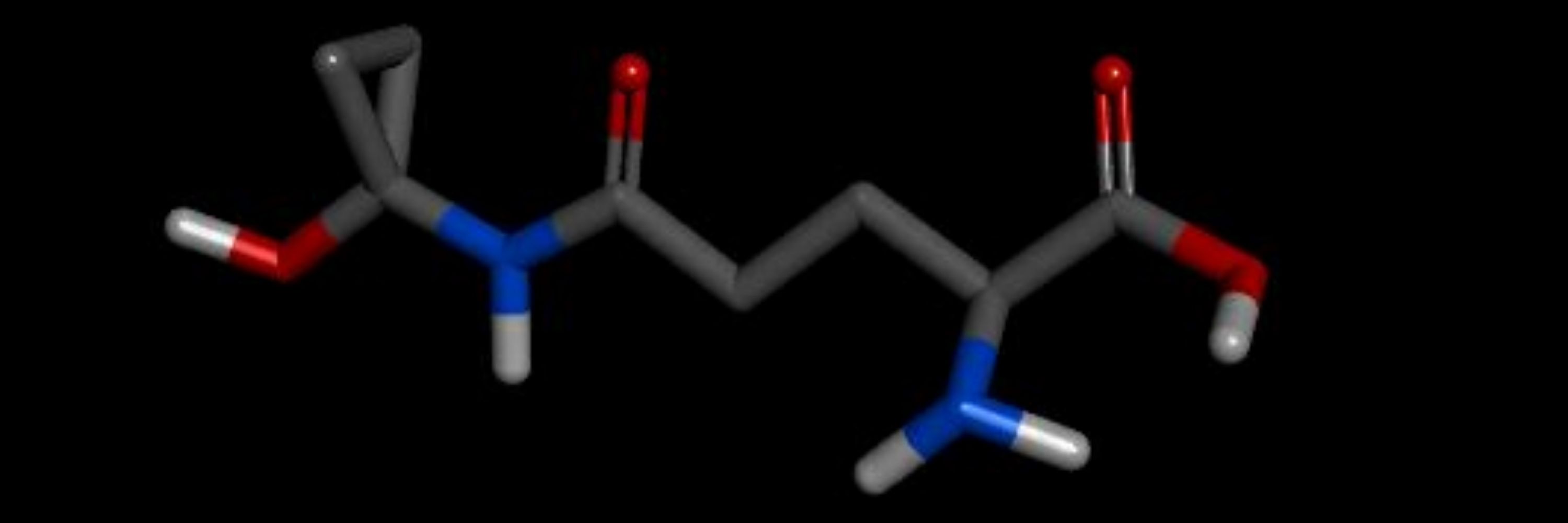

個人的には、化石燃料の使用による地球温暖化よりも、ハーバー・ボッシュ法による空中窒素固定のほうが、人類史上最大の地球環境の改変だと思っているのだが、そのハーバーについての本。

窒素固定による化学肥料、毒ガス開発、ともに祖国の発展への思いが動機になっている。それは彼がユダヤ人であったからこそ余計に愛国によって、ドイツ人としてのアイデンティティを保証したい気持ちがあったためだろうが、アーリア人至上主義のナショナリズムは、彼の功績ではなく彼の血統を見ることしかなかった。

極右によるナショナリズムが隆盛を誇る今こそ読んでほしい本。

個人的には、化石燃料の使用による地球温暖化よりも、ハーバー・ボッシュ法による空中窒素固定のほうが、人類史上最大の地球環境の改変だと思っているのだが、そのハーバーについての本。

窒素固定による化学肥料、毒ガス開発、ともに祖国の発展への思いが動機になっている。それは彼がユダヤ人であったからこそ余計に愛国によって、ドイツ人としてのアイデンティティを保証したい気持ちがあったためだろうが、アーリア人至上主義のナショナリズムは、彼の功績ではなく彼の血統を見ることしかなかった。

極右によるナショナリズムが隆盛を誇る今こそ読んでほしい本。

今回の展示は、人種、民族、宗教、性、障害、世代といった様々な点でマジョリティ/マイノリティ間の「境界」に対し、アーティスト達がどうアプローチするか、を主眼としたものだったが、既に大量の言説や社会的アプローチがある中でのアートの後追いでしかなかった。情報化により思想の共有、拡散がスピードアップした現在の、アートの無力さを図らずも暴露した企画だったと思う。

今回の展示は、人種、民族、宗教、性、障害、世代といった様々な点でマジョリティ/マイノリティ間の「境界」に対し、アーティスト達がどうアプローチするか、を主眼としたものだったが、既に大量の言説や社会的アプローチがある中でのアートの後追いでしかなかった。情報化により思想の共有、拡散がスピードアップした現在の、アートの無力さを図らずも暴露した企画だったと思う。

戦前の浅草銀座、70年代以降の新宿渋谷という盛り場を「出来事」として分析した80年代の名著。

その後を考えると、大衆からの場としての新宿は西側、吉祥寺、下北沢、中野あたりに拡散し、さらにそれらはチェーンによる資本化によって、却って地方都市の駅前と差がなくなりつつある。一方渋谷は渋谷系、ギャル文化といった新宿の拡散による影響を経て、ヒカリエ、宮下公園の再開発と、故郷性を排除した都会の象徴に戻りつつある。空洞化した新宿はトー横など、故郷なきもののアイデンティティを保つ場となっている。現在を分析するには、流動性の向上と情報化がひとつのキーになる、読みながらそんなことをふと考えた。

戦前の浅草銀座、70年代以降の新宿渋谷という盛り場を「出来事」として分析した80年代の名著。

その後を考えると、大衆からの場としての新宿は西側、吉祥寺、下北沢、中野あたりに拡散し、さらにそれらはチェーンによる資本化によって、却って地方都市の駅前と差がなくなりつつある。一方渋谷は渋谷系、ギャル文化といった新宿の拡散による影響を経て、ヒカリエ、宮下公園の再開発と、故郷性を排除した都会の象徴に戻りつつある。空洞化した新宿はトー横など、故郷なきもののアイデンティティを保つ場となっている。現在を分析するには、流動性の向上と情報化がひとつのキーになる、読みながらそんなことをふと考えた。

解説が、漠然と「抽象を超えて物語が立ち上がる」といった内容が多くて、もにゃった。キャンバスの平面性と絵具の物質性とか、シルクスクリーンによる複製と大量消費を結びつけるとか、もっといろんな切り口の見方を提示してほしかった。ただ、マーク・ロスコと東洋美術を結びつけた展示は良かった。

あと、お土産コーナーで、ドリッピング以前のポロック作品のアクリルキーホルダー売ってたから、つい買ってしまった。めちゃ良い。

解説が、漠然と「抽象を超えて物語が立ち上がる」といった内容が多くて、もにゃった。キャンバスの平面性と絵具の物質性とか、シルクスクリーンによる複製と大量消費を結びつけるとか、もっといろんな切り口の見方を提示してほしかった。ただ、マーク・ロスコと東洋美術を結びつけた展示は良かった。

あと、お土産コーナーで、ドリッピング以前のポロック作品のアクリルキーホルダー売ってたから、つい買ってしまった。めちゃ良い。