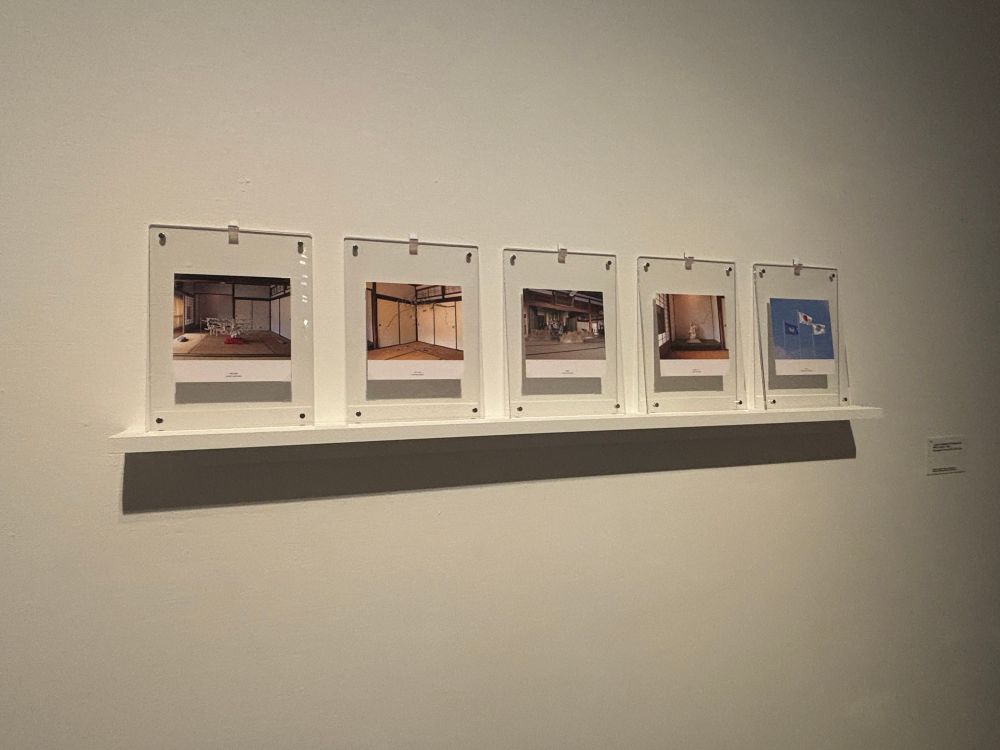

末永史尚 / Fuminao SUENAGA

@kachifu.bsky.social

70 followers

71 following

390 posts

美術家、東京在住

http://www.fuminaosuenaga.com

Posts

Media

Videos

Starter Packs