佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

230 followers

180 following

400 posts

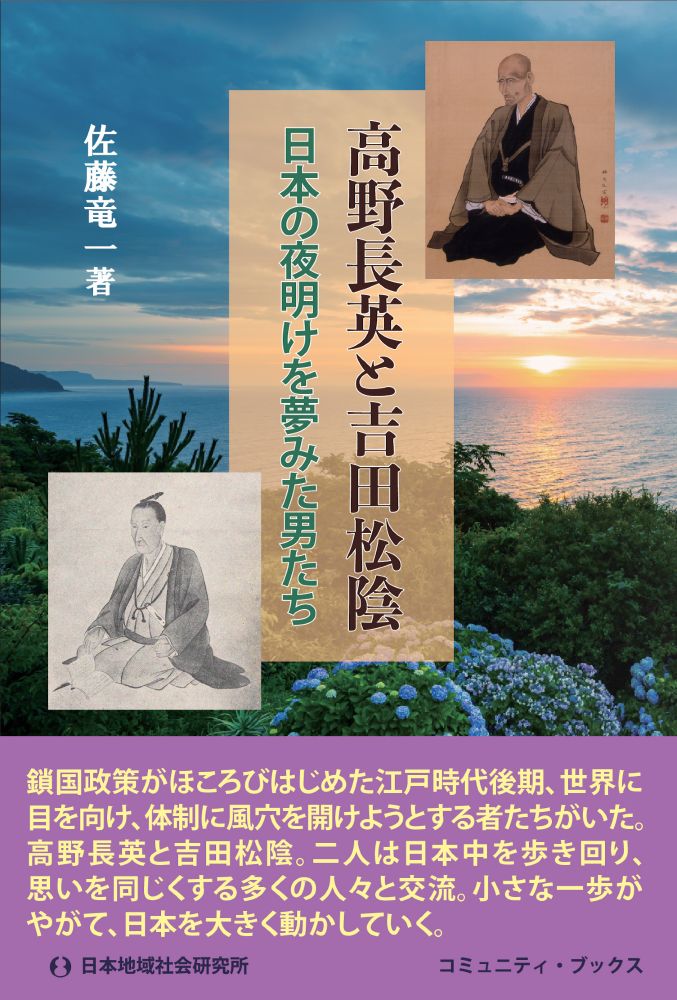

岩手県陸前高田市生まれ。宮沢賢治学会副代表理事・岩手大学特命准教授歴任後岩手大学非常勤講師。主著に『高野長英と吉田松陰』『那珂通世と夏目漱石』『建築家・葛西萬司』『原敬と新渡戸稲造』「宮澤賢治 あるサラリーマンの生と死』『盛岡藩』『それぞれの戊辰戦争』『宮沢賢治 出会いの宇宙』『宮沢賢治の詩友・黄瀛の生涯』『国際外交の舞台で活躍した岩手の男たち』『海が消えた 陸前高田と東日本大震災』『石川啄木と宮沢賢治の人間学』『変わる中国、変わらぬ中国ー紀行・三国志異聞』など。

Posts

Media

Videos

Starter Packs

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 19h

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 1d

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 2d

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 2d

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 4d

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 5d

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 6d

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 7d

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 9d

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 9d

佐藤竜一

@ihatovo.bsky.social

· 9d