エミコヤマ

@macska.org

1.7K followers

75 following

7K posts

うにはともだち(エレン・デジェネレスの声で)

読書報告: http://books.macska.org

seattle/portland

Posts

Media

Videos

Starter Packs

エミコヤマ

@macska.org

· 25m

エミコヤマ

@macska.org

· 25m

エミコヤマ

@macska.org

· 25m

エミコヤマ

@macska.org

· 25m

エミコヤマ

@macska.org

· 25m

エミコヤマ

@macska.org

· 1h

エミコヤマ

@macska.org

· 2h

エミコヤマ

@macska.org

· 11h

エミコヤマ

@macska.org

· 12h

エミコヤマ

@macska.org

· 12h

エミコヤマ

@macska.org

· 12h

エミコヤマ

@macska.org

· 13h

エミコヤマ

@macska.org

· 14h

エミコヤマ

@macska.org

· 14h

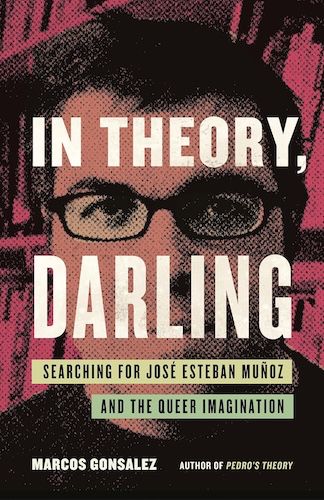

Alexis Pauline Gumbs著「Survival Is a Promise: The Eternal Life of Audre Lorde」

Alexis Pauline Gumbs著「Survival Is a Promise: The Eternal Life of Audre Lorde」 没後30年を過ぎたいまも多くの人たちに影響を与え続けている黒人レズビアン詩人オードリー・ロードの新しい伝記。 ロードが亡くなったとき著者はまだ10歳で、彼女が書き残したものや彼女を知る年上の世代から聞いた話で彼女について知ったと思われる。…

books.macska.org

エミコヤマ

@macska.org

· 14h

エミコヤマ

@macska.org

· 14h

エミコヤマ

@macska.org

· 14h

エミコヤマ

@macska.org

· 16h

エミコヤマ

@macska.org

· 16h