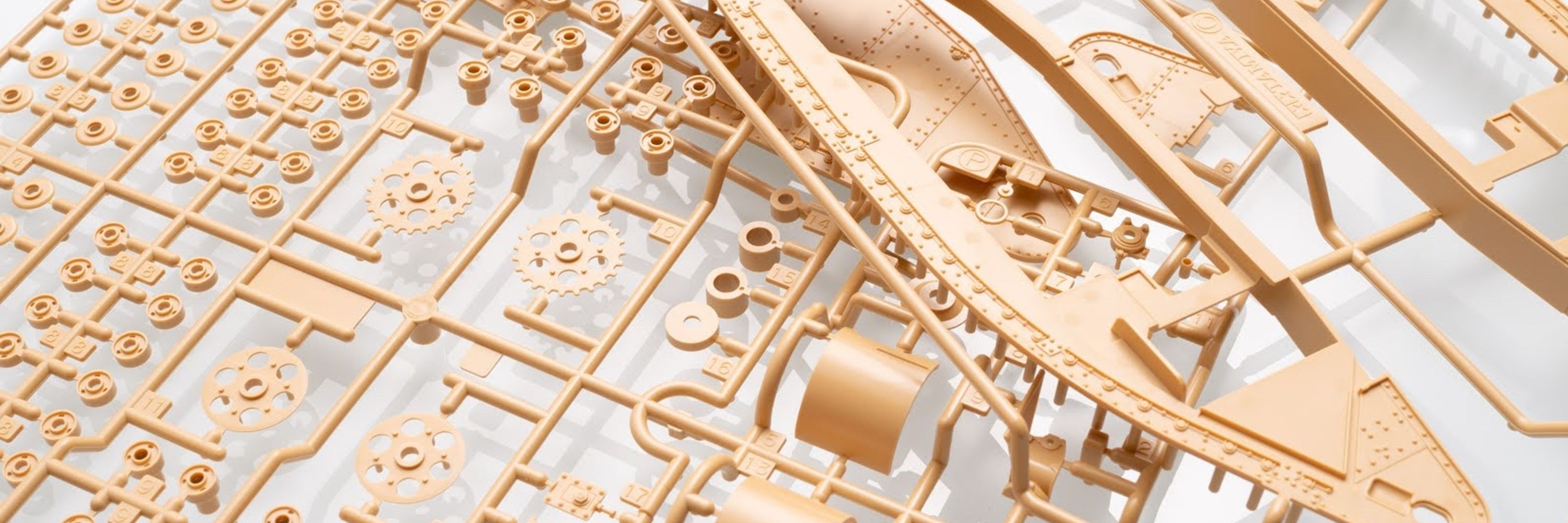

【レビュー】SWS 1:32 メッサーシュミット Bf 109 G-4/模型と実機のエンジニアリングを体感する緻密な内容に感激!

Bf109という戦闘機は、35,000機以上が生産された世界最多の戦闘機です。その中でもG型は最多生産型であり、過渡期に登場したG-4というタイプは短命ながら多彩なバリエーションを持ちました。偵察機転用や武装ゴンドラの装着、砂漠用フィルターを備えたTrop仕様。SWSのキットは、そのR6と呼ばれた仕様を徹底取材のうえで模型化しています。説明だけ聞けば「資料性の高い再現」ですが、実際に組んでみると「なるほど、これを伝えたいのか」と納得する瞬間が次々に訪れます。 >SWS 1/32 メッサーシュミット Bf 109 G-4 キットを組んでいくと、戦闘機の歴史的な数値や性能の羅列ではなく設計上の合理性そのものが迫ってきます。エンジン、砂塵フィルター、主翼構造、キャノピー、防弾ガラス、モーターカノン。パーツはかなり多いのですが、ひとつひとつのユニットをを組むたびに、実機の設計者がどう問題を解決し、どう合理的に積み上げたのかがわかります。 組んだら見えなくなってしまうのに、エンジンの中にピストンが再現されている……というのは1/32スケールのSWSシリーズでも定番と言って良い設計ですが、しかし何度体験してもニヤニヤしてしまいます。SWSのBf109G-4を開けて手を動かした瞬間に出てきたのが、このDB601エンジンの内部再現。倒立V型水冷12気筒という文字列は知っていても、「実際に組み上げるとこんな感じになるのか……!」と腑に落ちます。図解を見ても理解しづらい構造が、プラスチックパーツを組むと指先を通して実感に変わるのです。 そんなエンジンとまさに一体となってこの戦闘機のキャラクターを教えてくれるのがプロペラシャフトを貫くモーターカノンです。部品を積み上げるうちに、銃弾がどこを通って発射されるのかが見えてきます。 コックピットは合理主義の極致です。三分割されたキャノピー、正面に位置する防弾ガラスの厚み、そして窓枠の頑丈さ。後部燃料タンクから伸びる確認用パイプはクリアパーツで表現され、見慣れない細い管を差し込んで「あ、燃料をチェックするためにここにあったのか」と気づく瞬間があります。ボークスが「整然とした合理主義」と表現するのも納得で、操作に直結する要素だけが残された計算された空間に、設計者の冷徹な才能が宿っているように感じられました。 主翼に取り掛かると、もはや模型を組んでいると言うより構造実験をしているかのよう。胴体に接合される主桁を中心に、魚の骨のようなリブが並んでいて、そこに外板を貼る工程を追体験できます。Bf109のF型以降では、ラジエターの冷却と揚力の調整を兼ねる特殊なクラムシェル型のフラップが採用され、用途に応じてふたつの動作方法が選択できる複雑な機構を持っています。このキットではその仕組みが開閉選択式で再現されているので、「型式ごとの特徴」として語られがちな(しかも外観からではわかりにくい!)仕組みもバッチリ身につきます。 胴体下のパネルの裏側に軽量化のためのパンチング状の凹みがきっちり再現されていることや、翼桁の結合部が涙滴型バルジ内部に収まるのを「なるほど」と確かめられるのもこのキットならでは。外観の特徴が内部の構造と直結していたり、外観からは窺い知れない密やかな努力が内部に隠されていたり……と、完成写真では伝わらない、手を動かした人間にだけ与えられる理解がそこかしこにあるのです。 砂漠仕様のフィルターは「ドム・トローペンの脚にくっついてるアレ」の元ネタ。脚の横から突き出した異様な部品は、単なる外形のアクセントではなく、開閉式の給気口と長い筒状のフィルターの組み合わせとしてしっかりとした説得力があります。部品を手に取り「砂を吸い込ませないためにこういう工夫をしたのか」と理解できる。戦地の環境に合わせた設計変更を、模型を通じて追体験できることにこそ意味があります。 また、キャノピーを組んだときに感じた透明度の高さも、単なる“きれい”で終わりません。ウインドシールド中央は防弾ガラスが重ねられ、座席後部やパイロット頭部直後には鋼板が、燃料タンク後方の第2隔壁にはアルミ合金を多数重ねた防弾板が装備された構造が手元に現れると「これでパイロットを守っていたのか」と腑に落ちます。パーツの透明度の高さは、工学的な仕組みを理解させるための条件にすら思えてきました。 組みながらずっと考えさせられるのは、プラスチックという素材の制約です。部品には最低限の厚みが必要で、強度や組みやすさも保たなければならない。その中でエンジンをカウルに収め、フレームを干渉させずに配置し、しかも実機の構造に近づける。設計者は金型の制約を逆手に取りながら「本物を伝える」方向に突き進んでいるのです。 図面を読むよりも鮮烈に、「Bf109G-4ってこういう飛行機だったんだ!」と理解できる。知識を知識のまま与えるのではなく、模型を介して体に刻ませる。これこそがSWSの思想であり、ボークスが「エンジニアリングへの敬意」を謳う理由なのだと、改めて理解したのでした。 >SWS 1/32 メッサーシュミット Bf 109 G-4