(10月分?)

ジェイムズ・ポスケット著、水谷淳訳『科学文明の起源 近代世界を生んだグローバルな科学の歴史』東洋経済新報社

欧米中心主義的な歴史観に徹底的に抗い、近代科学におけるブレイクスルーと「非・欧米世界」との密接なつながりを明らかにする一冊。同時に、奴隷制や帝国主義といった負の歴史と科学の発展とが決して無関係ではなかったことにも触れる。多様な視点から歴史を学び直すことの面白さと大切さを痛感した。

(10月分?)

ジェイムズ・ポスケット著、水谷淳訳『科学文明の起源 近代世界を生んだグローバルな科学の歴史』東洋経済新報社

欧米中心主義的な歴史観に徹底的に抗い、近代科学におけるブレイクスルーと「非・欧米世界」との密接なつながりを明らかにする一冊。同時に、奴隷制や帝国主義といった負の歴史と科学の発展とが決して無関係ではなかったことにも触れる。多様な視点から歴史を学び直すことの面白さと大切さを痛感した。

【奈良県五条市】

天誅組による代官所襲撃の舞台となった、いわば明治維新始まりの地。

計画途中で頓挫した幻の路線「五新鉄道」の橋脚にはロマンを感じざるを得ない。

【広島県呉市御手洗】

潮待ちの港として栄え、吉田松陰やシーボルトなどの要人も立ち寄ったとされる街。菅原道真が神社の井戸で手を洗ったという伝承からこの名がついたらしい。

【広島県福山市神辺】

かつて山陽道や西国街道が通り、本陣が置かれた。頼山陽らを門人に持つ儒学者・菅茶山が福山藩の郷学である廉塾を開いた場所でもある。地酒「天寶一」が美味!

【奈良県五条市】

天誅組による代官所襲撃の舞台となった、いわば明治維新始まりの地。

計画途中で頓挫した幻の路線「五新鉄道」の橋脚にはロマンを感じざるを得ない。

【広島県呉市御手洗】

潮待ちの港として栄え、吉田松陰やシーボルトなどの要人も立ち寄ったとされる街。菅原道真が神社の井戸で手を洗ったという伝承からこの名がついたらしい。

【広島県福山市神辺】

かつて山陽道や西国街道が通り、本陣が置かれた。頼山陽らを門人に持つ儒学者・菅茶山が福山藩の郷学である廉塾を開いた場所でもある。地酒「天寶一」が美味!

note.com/charleswain/...

note.com/charleswain/...

想定していたよりずっと観光客が多くてびっくり。江戸の城下町から時が止まったような街並みを世界各国からの来訪者が歩き回る姿が新鮮でした。

何よりお酒が美味しい。夕食時にいただいた「氷室」は翌日、蔵元で一本買って帰りました。

想定していたよりずっと観光客が多くてびっくり。江戸の城下町から時が止まったような街並みを世界各国からの来訪者が歩き回る姿が新鮮でした。

何よりお酒が美味しい。夕食時にいただいた「氷室」は翌日、蔵元で一本買って帰りました。

(6月分)

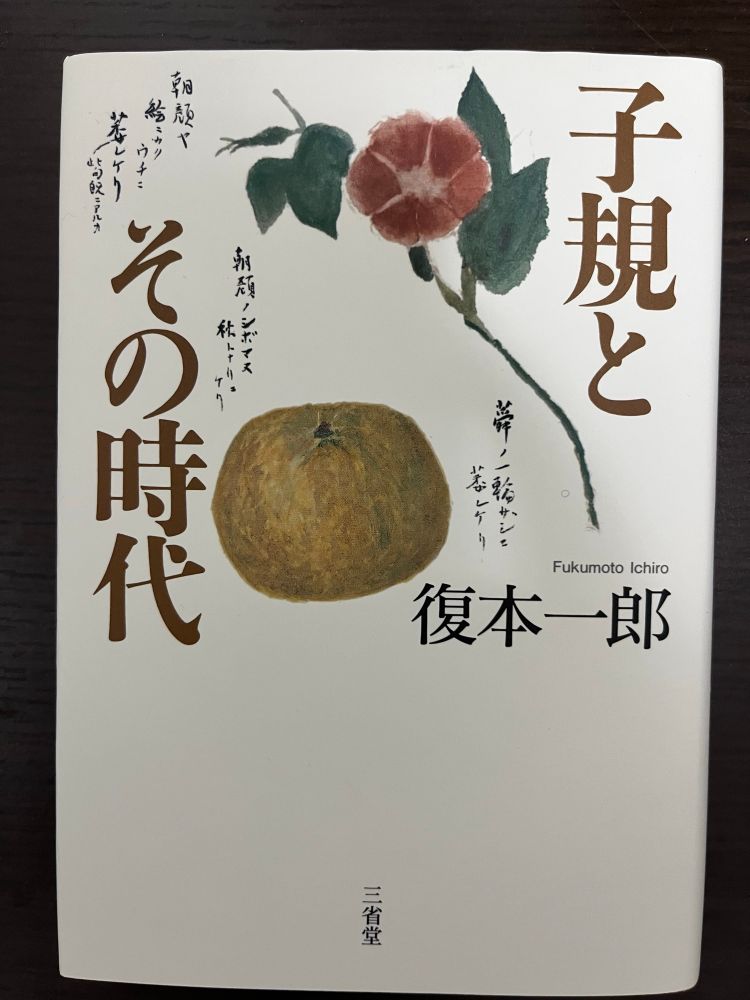

復本一郎『子規とその時代』

2月に松山の正岡子規記念館に行き、そこから少しずつ読んでいた。

晩年は病床からガラス戸越しに景色を眺めては無数の歌を詠み、枕元に訪ねてくる客人と活発な議論を交わし、文学史に残る「革命者」となった子規。その人となりと取り巻く人々の動向について、残された史料を手掛かりに明らかにしていく。

病身にに閉じ込められながら筆を執りつづけた彼は、まさに創作の持つ無限の可能性を体現した人物だとつくづく思う。そしてその子規1人にフォーカスするだけでも、時代の趨勢や歴史の転換点が浮かび上がってくるのは非常に面白いと感じた。

(6月分)

復本一郎『子規とその時代』

2月に松山の正岡子規記念館に行き、そこから少しずつ読んでいた。

晩年は病床からガラス戸越しに景色を眺めては無数の歌を詠み、枕元に訪ねてくる客人と活発な議論を交わし、文学史に残る「革命者」となった子規。その人となりと取り巻く人々の動向について、残された史料を手掛かりに明らかにしていく。

病身にに閉じ込められながら筆を執りつづけた彼は、まさに創作の持つ無限の可能性を体現した人物だとつくづく思う。そしてその子規1人にフォーカスするだけでも、時代の趨勢や歴史の転換点が浮かび上がってくるのは非常に面白いと感じた。

(5月分)

アルフレッド・W.クロスビー著、小沢千重子訳『数量化革命 ヨーロッパ覇権をもたらした世界観の誕生』

非常に面白かった。時間、空間、価値といった連続的な対象を「時計」や「地図」といったツールを活用することで、(本来的な意味で)デジタルなものとして捉え直すこと。その意義や背景がわかりやすく描かれており、現代の当たり前の価値観がそうした進歩の積み重ねの結果に過ぎないことを改めて実感させられた。

(5月分)

アルフレッド・W.クロスビー著、小沢千重子訳『数量化革命 ヨーロッパ覇権をもたらした世界観の誕生』

非常に面白かった。時間、空間、価値といった連続的な対象を「時計」や「地図」といったツールを活用することで、(本来的な意味で)デジタルなものとして捉え直すこと。その意義や背景がわかりやすく描かれており、現代の当たり前の価値観がそうした進歩の積み重ねの結果に過ぎないことを改めて実感させられた。

(若干遅れましたが4月分です…)

ローレンス・C・スミス著、藤崎百合訳『川と人類の文明史』

古代文明の成立と河川の関係から始まり、現代世界の最新のリバーサイド都市開発までを扱う。

アリメカ南北戦争をはじめとした歴史の重要な場面において、河川がどのような役割を果たしてきたかの記述が印象的だった。

昔から治水事業とかに割と興味があるので、今後も掘り下げていきたいトピックの一つ。

(若干遅れましたが4月分です…)

ローレンス・C・スミス著、藤崎百合訳『川と人類の文明史』

古代文明の成立と河川の関係から始まり、現代世界の最新のリバーサイド都市開発までを扱う。

アリメカ南北戦争をはじめとした歴史の重要な場面において、河川がどのような役割を果たしてきたかの記述が印象的だった。

昔から治水事業とかに割と興味があるので、今後も掘り下げていきたいトピックの一つ。

薄曇りの空の下、名物「おおべ逆さ桜」は惜しくも本領発揮ならずといった感じでしたが、堤防沿いに数キロメートルにわたって続く桜並木には心が躍りました。

(人が多すぎて、並木が続く景色を上手く撮ることはできなかった・・・)

薄曇りの空の下、名物「おおべ逆さ桜」は惜しくも本領発揮ならずといった感じでしたが、堤防沿いに数キロメートルにわたって続く桜並木には心が躍りました。

(人が多すぎて、並木が続く景色を上手く撮ることはできなかった・・・)

兵藤裕己著『演じられた近代 〈国民〉の身体とパフォーマンス』

近代日本演劇史、というよりも、日本と呼ばれる領域に暮らす人々が試み、受容した様々な「パフォーマンス」と、その反復によって形成されてきた感覚としての「身体」について述べることを通じて、近代と呼ばれる時代を浮き上がらせる試み。

演劇だけでなく文学や唱歌などとの接点もあり、「近代日本」に対する解像度がひとつ高まった気がする。

兵藤裕己著『演じられた近代 〈国民〉の身体とパフォーマンス』

近代日本演劇史、というよりも、日本と呼ばれる領域に暮らす人々が試み、受容した様々な「パフォーマンス」と、その反復によって形成されてきた感覚としての「身体」について述べることを通じて、近代と呼ばれる時代を浮き上がらせる試み。

演劇だけでなく文学や唱歌などとの接点もあり、「近代日本」に対する解像度がひとつ高まった気がする。

あちこち巡りましたが、特に打吹城下の打吹公園や、東郷池湖畔の燕趙園は特に雪が残ってたこともあり良い感じ。

あと、写真にはないけど鳥取県立博物館の常設展示(特に生物・地学関連)はかなり気合い入ってておすすめです。

あちこち巡りましたが、特に打吹城下の打吹公園や、東郷池湖畔の燕趙園は特に雪が残ってたこともあり良い感じ。

あと、写真にはないけど鳥取県立博物館の常設展示(特に生物・地学関連)はかなり気合い入ってておすすめです。

昨年末はコロナや胃腸炎で盛大に体調を崩してしまい、最近まで実家で養生していました・・・。

明日から仕事始めですが、仕事もそれ以外のことも無理のない範囲でがんばっていこうと思います。

今年もよろしくお願いします!

#オンライン年賀状

昨年末はコロナや胃腸炎で盛大に体調を崩してしまい、最近まで実家で養生していました・・・。

明日から仕事始めですが、仕事もそれ以外のことも無理のない範囲でがんばっていこうと思います。

今年もよろしくお願いします!

#オンライン年賀状

ピエール=ミシェル・ベルトラン著、久保田剛史訳『左利きの歴史 ヨーロッパ世界における迫害と称賛』

例によってまだ読んでる途中だけど、非常に面白い。

「主に右手を使うか左手を使うか」というだけの違いに様々な属性が紐付けられていき、みるみるうちに差別的な構造が出来上がっていくのを目の当たりにすると、何ともいたたまれない気持ちになる。物事に「象徴性」を見出す力はある意味で、人間の最も危険な側面なんだよな・・・。

ピエール=ミシェル・ベルトラン著、久保田剛史訳『左利きの歴史 ヨーロッパ世界における迫害と称賛』

例によってまだ読んでる途中だけど、非常に面白い。

「主に右手を使うか左手を使うか」というだけの違いに様々な属性が紐付けられていき、みるみるうちに差別的な構造が出来上がっていくのを目の当たりにすると、何ともいたたまれない気持ちになる。物事に「象徴性」を見出す力はある意味で、人間の最も危険な側面なんだよな・・・。

デイヴィッド・ルイス著、出口康夫監訳『世界の複数性について』

なんとなく抽象的な議論に触れたくなり、大学時代に受けた講義で印象に残っていた「可能世界意味論の人」の本を手にとってみた。

今目の前に見えているものが「全て」ではない(かもしれない)ということ、これはワクワクすることでもあり、大事なことでもあるなぁ。

実はまだ全然読み切れては居ないのだけど、「読んだ」のは間違いないのでセーフ(?)です。

デイヴィッド・ルイス著、出口康夫監訳『世界の複数性について』

なんとなく抽象的な議論に触れたくなり、大学時代に受けた講義で印象に残っていた「可能世界意味論の人」の本を手にとってみた。

今目の前に見えているものが「全て」ではない(かもしれない)ということ、これはワクワクすることでもあり、大事なことでもあるなぁ。

実はまだ全然読み切れては居ないのだけど、「読んだ」のは間違いないのでセーフ(?)です。

アンドリュー・ドイグ著、秋山勝訳『死因の人類史』

非常に面白かった。集住・定住への不可逆的な変化とその代償としての疫病との闘い。公衆衛生の大切さがよくわかりました…。

トニー・ロビンソン&デイヴィッド・ウイルコック著、日暮雅通・林啓恵訳『図説「最悪」の仕事の歴史』

表題通り「辛い仕事」という視点から見たイギリス史。高校の頃の世界史は年号の暗記が苦手で敬遠していたけど、こういうテーマ史は面白く読めるから好き。

アンドリュー・ドイグ著、秋山勝訳『死因の人類史』

非常に面白かった。集住・定住への不可逆的な変化とその代償としての疫病との闘い。公衆衛生の大切さがよくわかりました…。

トニー・ロビンソン&デイヴィッド・ウイルコック著、日暮雅通・林啓恵訳『図説「最悪」の仕事の歴史』

表題通り「辛い仕事」という視点から見たイギリス史。高校の頃の世界史は年号の暗記が苦手で敬遠していたけど、こういうテーマ史は面白く読めるから好き。

牧野陽子『ラフカディオ・ハーンと日本の近代 日本人の〈心〉をみつめて』

今月の旅行プランに小泉八雲記念館が入っていたので、特急の座席で予習として読んだ。雪女や耳なし芳一といった有名な「再話」が生まれた背景や、明治期の「日本学」を支えた多くの著名人たちとの繋がりも興味深かったが、ハーンの精神的な拠り所の一つとして指摘されていたケルト世界にも心惹かれるものがあったな・・・。

牧野陽子『ラフカディオ・ハーンと日本の近代 日本人の〈心〉をみつめて』

今月の旅行プランに小泉八雲記念館が入っていたので、特急の座席で予習として読んだ。雪女や耳なし芳一といった有名な「再話」が生まれた背景や、明治期の「日本学」を支えた多くの著名人たちとの繋がりも興味深かったが、ハーンの精神的な拠り所の一つとして指摘されていたケルト世界にも心惹かれるものがあったな・・・。