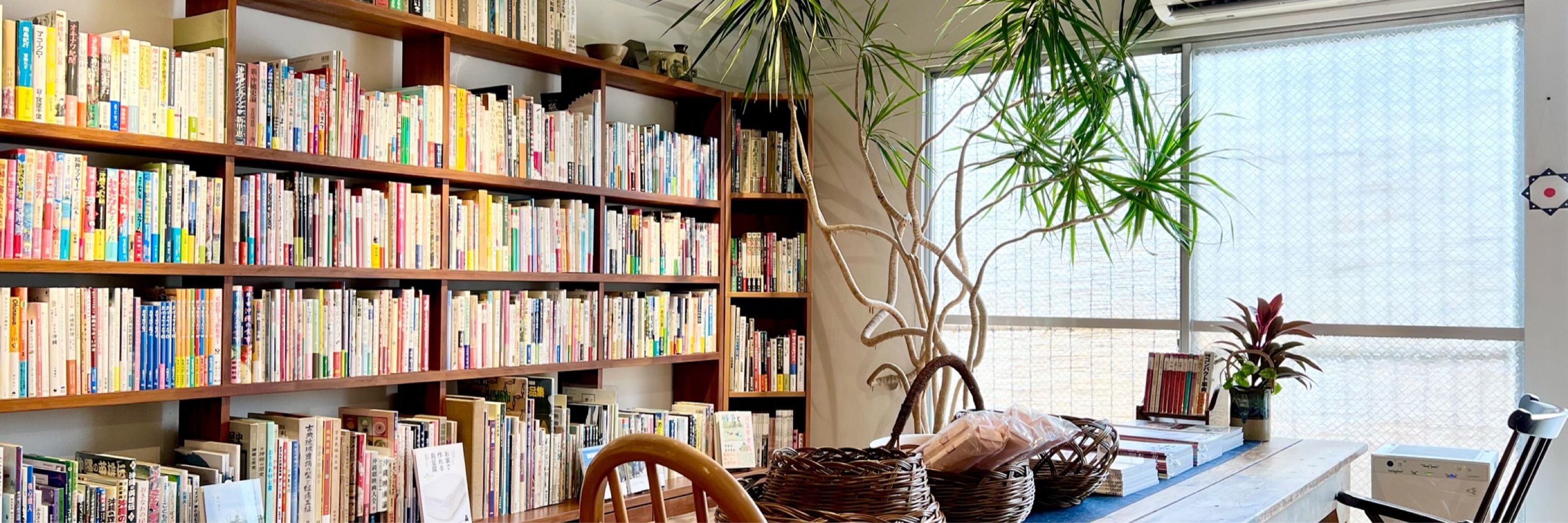

新刊・古書の他、沖縄の工芸品や食品なども。

open 11:00〜19:00 / 定休日 水・木 📍神戸市東灘区岡本1-12-26 マンション藤105 📞090-8209-3730

✉️[email protected]

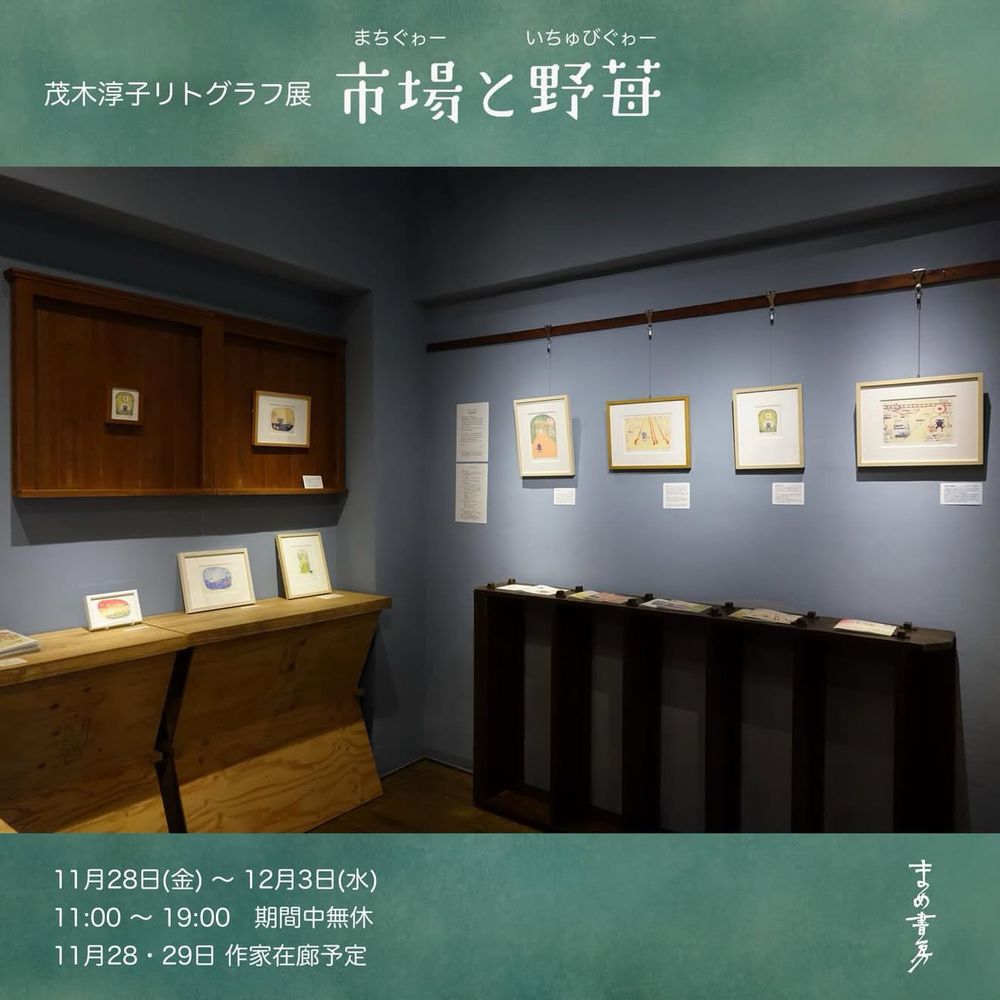

12月3日(水)まで 茂木淳子リトグラフ展『市場と野苺』開催

14日(日)は17:00までの営業

15日(月)〜21日(日)まで 買付出張につき休業

29日(金)〜来年1月4日(日)まで 年末年始の休業

*

定休日 水・木/OPEN 11:00〜19:00

神戸市東灘区岡本1-12-26 マンション藤105

阪急岡本駅🚶🏻2分 JR摂津本山駅🚶🏻5分

*

#まめ書房 #mameshoboinfo

それがこちら『旅人日誌 沖縄2025』。

関東在住の「みやま」さんが、パートナーの「蛙蓮(あれん)」さんと今年9月に沖縄を旅した5日間の出来事を、飾らない素直な文章で綴った一冊です。

(続く)→

#旅人日誌 #旅人日誌沖縄2025 #みやま #蛙蓮堂書肆部 #沖縄本

#まめ書房 #mameshobobooks

それがこちら『旅人日誌 沖縄2025』。

関東在住の「みやま」さんが、パートナーの「蛙蓮(あれん)」さんと今年9月に沖縄を旅した5日間の出来事を、飾らない素直な文章で綴った一冊です。

(続く)→

#旅人日誌 #旅人日誌沖縄2025 #みやま #蛙蓮堂書肆部 #沖縄本

#まめ書房 #mameshobobooks

こうした過去から現在まで続く沖縄の理不尽な状況について、私達が学ぶための本をご紹介します。

(続く)→

#戦後をたどる #沖縄の証言 #沖縄少数派 #沖縄のアメリカ人

#アメリカ世に沖縄が経験したこと #沖縄における米軍の犯罪 #アメリカ世の記憶 #戦場が見える島沖縄 #沖縄本

#まめ書房 #mameshobobooks

こうした過去から現在まで続く沖縄の理不尽な状況について、私達が学ぶための本をご紹介します。

(続く)→

#戦後をたどる #沖縄の証言 #沖縄少数派 #沖縄のアメリカ人

#アメリカ世に沖縄が経験したこと #沖縄における米軍の犯罪 #アメリカ世の記憶 #戦場が見える島沖縄 #沖縄本

#まめ書房 #mameshobobooks

今日12/6(土) 23:00からの、📺NHK Eテレ「ETV特集」は必見です!

『琉球ノワール 1945-1972』と題し、日本復帰前の沖縄で起きていた米軍関係者による事件・事故を取り上げるそう。

“新資料の読み解きから、知られざる歴史に光をあてる”との事。

ぜひ観てください。

👉 www.web.nhk/tv/an/etv21c...

*

#NHK #Eテレ #ETV特集 #琉球ノワール

#まめ書房 #mameshoboinfo

今日12/6(土) 23:00からの、📺NHK Eテレ「ETV特集」は必見です!

『琉球ノワール 1945-1972』と題し、日本復帰前の沖縄で起きていた米軍関係者による事件・事故を取り上げるそう。

“新資料の読み解きから、知られざる歴史に光をあてる”との事。

ぜひ観てください。

👉 www.web.nhk/tv/an/etv21c...

*

#NHK #Eテレ #ETV特集 #琉球ノワール

#まめ書房 #mameshoboinfo

茂木淳子リトグラフ展『市場と野苺(まちぐゎーといちゅびぐゎー)』は、引き続き開催中。

写真の作品『いちゅびぐゎー』シリーズは、沖縄で編集者・執筆者として活躍する新城和博さんの詩『いちゅび小(ぐゎー) 野いちごの歌』から発想されたもの。

(続く)→

#市場と野苺 #茂木淳子 #音の台所 #リトグラフ #展覧会

#あなたの沖縄Vol.3 #来年の今ごろは #新城和博

#まめ書房 #mameshoboevents #mameshobobooks

茂木淳子リトグラフ展『市場と野苺(まちぐゎーといちゅびぐゎー)』は、引き続き開催中。

写真の作品『いちゅびぐゎー』シリーズは、沖縄で編集者・執筆者として活躍する新城和博さんの詩『いちゅび小(ぐゎー) 野いちごの歌』から発想されたもの。

(続く)→

#市場と野苺 #茂木淳子 #音の台所 #リトグラフ #展覧会

#あなたの沖縄Vol.3 #来年の今ごろは #新城和博

#まめ書房 #mameshoboevents #mameshobobooks

12月3日(水)まで 茂木淳子リトグラフ展『市場と野苺』開催

14日(日)は17:00までの営業

15日(月)〜21日(日)まで 買付出張につき休業

29日(金)〜来年1月4日(日)まで 年末年始の休業

*

定休日 水・木/OPEN 11:00〜19:00

神戸市東灘区岡本1-12-26 マンション藤105

阪急岡本駅🚶🏻2分 JR摂津本山駅🚶🏻5分

*

#まめ書房 #mameshoboinfo

12月3日(水)まで 茂木淳子リトグラフ展『市場と野苺』開催

14日(日)は17:00までの営業

15日(月)〜21日(日)まで 買付出張につき休業

29日(金)〜来年1月4日(日)まで 年末年始の休業

*

定休日 水・木/OPEN 11:00〜19:00

神戸市東灘区岡本1-12-26 マンション藤105

阪急岡本駅🚶🏻2分 JR摂津本山駅🚶🏻5分

*

#まめ書房 #mameshoboinfo

その最新刊が『沖縄の本屋さんとおすすめ本ガイドブック』です。

沖縄の書店や図書館の情報を網羅し、店主や編集者ら13組に取材したおすすめの沖縄本104冊も紹介するなど、充実の内容。

(続く)→

#沖縄の本屋さんとおすすめ本ガイドブック #室井昌也 #論創社 #沖縄本

#まめ書房 #mameshobobooks

その最新刊が『沖縄の本屋さんとおすすめ本ガイドブック』です。

沖縄の書店や図書館の情報を網羅し、店主や編集者ら13組に取材したおすすめの沖縄本104冊も紹介するなど、充実の内容。

(続く)→

#沖縄の本屋さんとおすすめ本ガイドブック #室井昌也 #論創社 #沖縄本

#まめ書房 #mameshobobooks

以前もお伝えしましたが、下記の日は「お年賀ハンコワークショプ」開催につき、書店営業の開始時間が変わります。

・11月21日(金) 13:30より営業

・11月24日(月祝) 17:00より営業

ご来店いただく際は、どうぞご注意ください。

(なおワークショップは両日とも予約満席です)

*

#まめ書房 #mameshoboinfo

以前もお伝えしましたが、下記の日は「お年賀ハンコワークショプ」開催につき、書店営業の開始時間が変わります。

・11月21日(金) 13:30より営業

・11月24日(月祝) 17:00より営業

ご来店いただく際は、どうぞご注意ください。

(なおワークショップは両日とも予約満席です)

*

#まめ書房 #mameshoboinfo

紅型(びんがた)の”紅”は鮮やかな色彩、”型”は模様の意味。

琉球王朝時代から現代までその美しさで人々を魅了し、また職人達の弛まぬ努力で技が受け継がれてきました。

これらは、そんな紅型を解説した書籍です。

(続く)→

#琉球びんがたの日 #紅型 #日本の染織 #図説琉球の染めと織り #琉球布紀行

#まめ書房 #mameshobobooks

紅型(びんがた)の”紅”は鮮やかな色彩、”型”は模様の意味。

琉球王朝時代から現代までその美しさで人々を魅了し、また職人達の弛まぬ努力で技が受け継がれてきました。

これらは、そんな紅型を解説した書籍です。

(続く)→

#琉球びんがたの日 #紅型 #日本の染織 #図説琉球の染めと織り #琉球布紀行

#まめ書房 #mameshobobooks

新刊『沖縄まちかど本屋さん かくかたり記』。

個性豊かな沖縄の書店の店主達14名が、店の歴史や自らの人生を振り返り、じっくりと語った一冊。

編・著者はZINE『夕焼けアパート』主宰のたまきまさみさんです。

(続く)→

新刊『沖縄まちかど本屋さん かくかたり記』。

個性豊かな沖縄の書店の店主達14名が、店の歴史や自らの人生を振り返り、じっくりと語った一冊。

編・著者はZINE『夕焼けアパート』主宰のたまきまさみさんです。

(続く)→