繻 鳳花@shuhohka

@shuhohka.bsky.social

1.5K followers

33 following

690 posts

Studying to medieval cooking,nature,flowers and more.

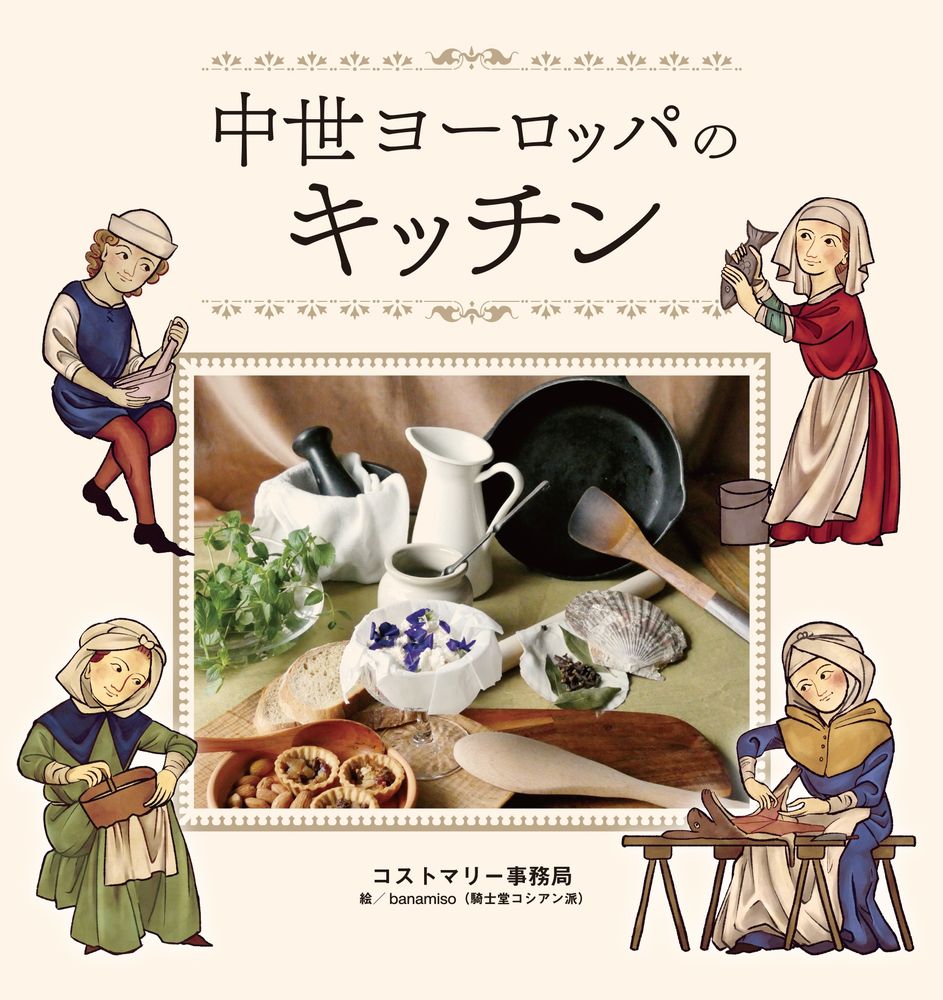

中世ヨーロッパのお料理中心の民俗文化をお勉強&実践。ヒストリカル(歴史再現)企画・コストマリー事務局の人だったり中世料理のレシピ集出したり監修したり。主に中世ヨーロッパの食文化・中世料理・民俗文化ネタなどをほぼ毎日投稿しています(繁忙期は週2-3投稿)。主催催事以外の情報リポストは行いません。心穏やかにご覧頂ければ幸いです。

公式HP→ https://costmary.me

Posts

Media

Videos

Starter Packs

Pinned