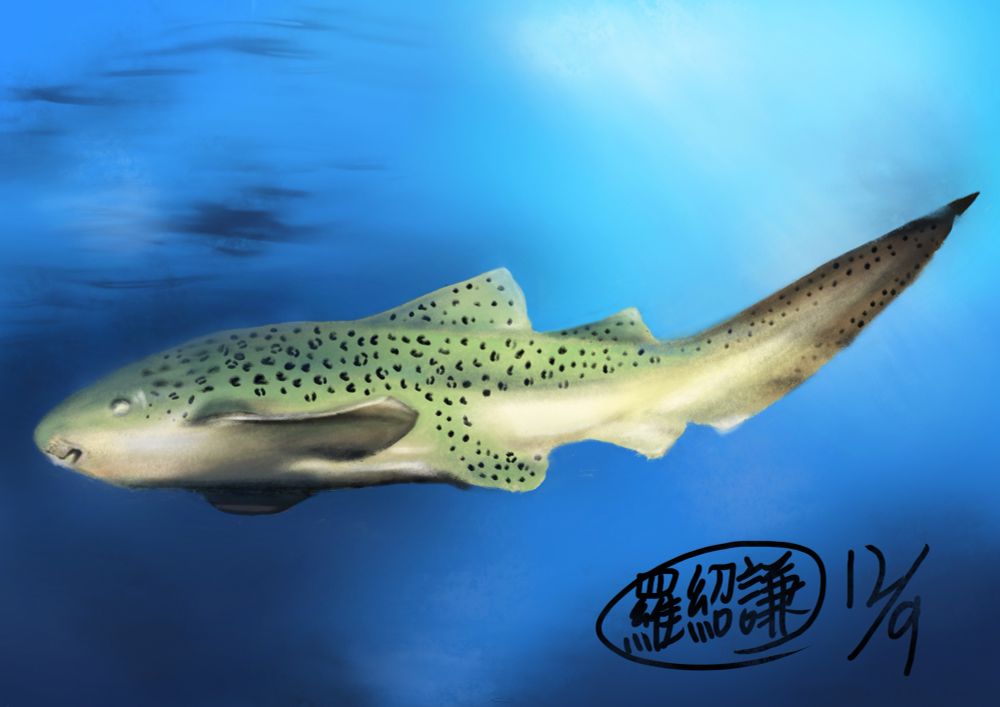

鯊魚一條

@yoshikirizame.bsky.social

1 followers

8 following

16 posts

專區:https://www.facebook.com/profile.php?id=100063822081466&mibextid=LQQJ4d

IG:shaoquian0819

Posts

Media

Videos

Starter Packs