トリュフ卵かけご飯は美味くない会会長

子実体を覆っている黄色い粉状のものは分生子と呼ばれているもの(2枚目)。そしてその分生子は菌糸の途中や末端などから果実がなる様に発生しているのがわかります(3枚目)。

4枚目にはまだ黄色くなっていない未熟な分生子が出来ているのが確認できる。

嫌われ者のヒポミケス菌もこうやって見ると美しいよね (#^.^#)

#菌友フィード

#FungiFriends

子実体を覆っている黄色い粉状のものは分生子と呼ばれているもの(2枚目)。そしてその分生子は菌糸の途中や末端などから果実がなる様に発生しているのがわかります(3枚目)。

4枚目にはまだ黄色くなっていない未熟な分生子が出来ているのが確認できる。

嫌われ者のヒポミケス菌もこうやって見ると美しいよね (#^.^#)

#菌友フィード

#FungiFriends

1カ月ほど前Twitterに投稿しお騒がせさせてしまったオオホウライタケのニセ乳事件(笑)

記事としてまとめてみましたが、結局白い繊維状のものは何かわかっていません。

もしご存じの方がいれば教えて頂ければと思います。

kinokobito.com/archives/10650

1カ月ほど前Twitterに投稿しお騒がせさせてしまったオオホウライタケのニセ乳事件(笑)

記事としてまとめてみましたが、結局白い繊維状のものは何かわかっていません。

もしご存じの方がいれば教えて頂ければと思います。

kinokobito.com/archives/10650

納豆の形をしたナットウイチメガサのアナモルフとテレモルフが一緒に写っている写真がTwitterに投稿された。

またそれにアリがたかってる姿も捉えられている。

この写真にキノコガチ勢が沸き立ったのは言うまでもないが、キノコに詳しくない人からしたら「???」という写真である。

なのでこの写真の「何が凄いのか?」を解説してみました。

kinokobito.com/archives/10594

納豆の形をしたナットウイチメガサのアナモルフとテレモルフが一緒に写っている写真がTwitterに投稿された。

またそれにアリがたかってる姿も捉えられている。

この写真にキノコガチ勢が沸き立ったのは言うまでもないが、キノコに詳しくない人からしたら「???」という写真である。

なのでこの写真の「何が凄いのか?」を解説してみました。

kinokobito.com/archives/10594

傷つけたり古くなったりしたら茶碗の外側が青緑色になるというキチャワンタケ。

しかし、発生したてのものや傷ついていないものでもあ青緑になっているものもあったりします。

そこで青緑の正体を詳しく調べてみました。

#菌友フィード

#FungiFriends

kinokobito.com/archives/10544

傷つけたり古くなったりしたら茶碗の外側が青緑色になるというキチャワンタケ。

しかし、発生したてのものや傷ついていないものでもあ青緑になっているものもあったりします。

そこで青緑の正体を詳しく調べてみました。

#菌友フィード

#FungiFriends

kinokobito.com/archives/10544

全部で5つの子実体を見つけることが出来たが、どれもこれも個体差があり「どれがノーマルなクロコタマゴテングタケ」なのか分からなくなってきた(笑)

これは傘がこげ茶で中央に黒いイボが見えるもの。

続)

#FungiFriends

#菌友フィード

全部で5つの子実体を見つけることが出来たが、どれもこれも個体差があり「どれがノーマルなクロコタマゴテングタケ」なのか分からなくなってきた(笑)

これは傘がこげ茶で中央に黒いイボが見えるもの。

続)

#FungiFriends

#菌友フィード

もう少し綺麗に持って帰ったら良かった(笑)

これを「薄紅」にした理由は良く分からないよねぇ、、、

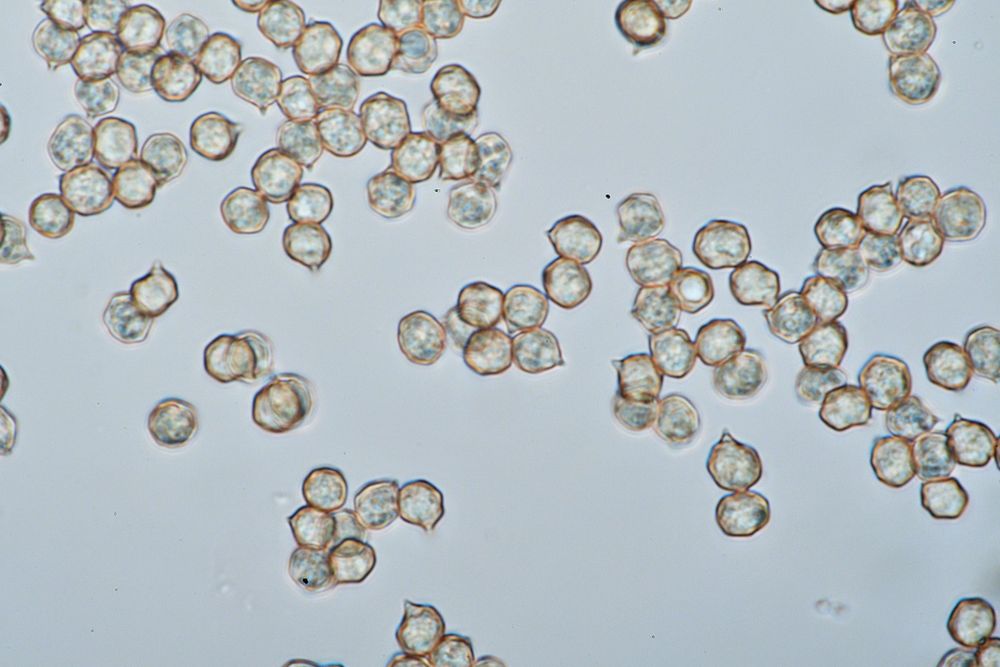

胞子は暗褐色~暗紫色、シスチジアは紡錘形、フラスコ形など、なかなか見ていて楽しい。

#菌友フィード

#FungiFriends

もう少し綺麗に持って帰ったら良かった(笑)

これを「薄紅」にした理由は良く分からないよねぇ、、、

胞子は暗褐色~暗紫色、シスチジアは紡錘形、フラスコ形など、なかなか見ていて楽しい。

#菌友フィード

#FungiFriends

傘のマット感が良く分かる。

ヒダも傘の色と同じ。

柄はやや淡いクリーム色をしている。

フミヅキタケやヤナギマツタケと同じ Agrocybe である。

#菌友フィード

#FungiFriends

傘のマット感が良く分かる。

ヒダも傘の色と同じ。

柄はやや淡いクリーム色をしている。

フミヅキタケやヤナギマツタケと同じ Agrocybe である。

#菌友フィード

#FungiFriends

1月にフクロシトネタケ属の新種が発表されました。

学名は Gyromitra japonica。

現在日本でしか見つかっていないオオシトネタケ似のキノコです。

さて、これはオオシトネタケなのでしょうか?それとも別種なのでしょうか?検証してみました。

kinokobito.com/archives/10510

1月にフクロシトネタケ属の新種が発表されました。

学名は Gyromitra japonica。

現在日本でしか見つかっていないオオシトネタケ似のキノコです。

さて、これはオオシトネタケなのでしょうか?それとも別種なのでしょうか?検証してみました。

kinokobito.com/archives/10510

まずは子実層面が黄土色。そして柄が短い。他の人のものは束生している感じであるが、これは単生。

うーむ、、うーむ。

まずは子実層面が黄土色。そして柄が短い。他の人のものは束生している感じであるが、これは単生。

うーむ、、うーむ。

まるでガラス細工の様な形態をしたカビの一種であるミズタマカビ。柄に付着している水滴がその名前の由来。

今年の冬はシカの糞を採取してきてミズタマカビの発生を確認することが出来ましたので、嬉しさあまって記事にしてみました 😀

kinokobito.com/archives/10413

まるでガラス細工の様な形態をしたカビの一種であるミズタマカビ。柄に付着している水滴がその名前の由来。

今年の冬はシカの糞を採取してきてミズタマカビの発生を確認することが出来ましたので、嬉しさあまって記事にしてみました 😀

kinokobito.com/archives/10413

キノコの中には菌核という構造物を作るやつがいます。 これは一体何のために作られるのでしょうか?そしてどういう構造をしているのでしょうか? 今回ツバキキンカクチャワンタケの菌核を元にそれを検証してみました。

kinokobito.com/archives/10373

キノコの中には菌核という構造物を作るやつがいます。 これは一体何のために作られるのでしょうか?そしてどういう構造をしているのでしょうか? 今回ツバキキンカクチャワンタケの菌核を元にそれを検証してみました。

kinokobito.com/archives/10373

Dacrymyces subalpinus Kobayasi(和名なし)

結構普通に見られるのかな?

Dacrymyces subalpinus Kobayasi(和名なし)

結構普通に見られるのかな?

1回目の栽培を終えて収穫したほしくん、せっかくなのでいろいろ拡大して見てみました👀

柄の断面は水滴がよく出てくるので何か特殊な構造があるのではと思いましたが、これといって意外性はありませんでした。

ひだを拡大したところヒダの縁に黄色くキラキラしたものが見え、胞子が光の屈折で偽色を出しているのかと思ってさらに拡大。すると黄色く見えたのはどうやら本当に黄色い球体。私の観察のしかたが下手で正しく見えていないのかもしれませんが、胞子は淡紅色のはずなので胞子ではなさそう(?)🤔

#ホシアンズタケ #fungifriends

1回目の栽培を終えて収穫したほしくん、せっかくなのでいろいろ拡大して見てみました👀

柄の断面は水滴がよく出てくるので何か特殊な構造があるのではと思いましたが、これといって意外性はありませんでした。

ひだを拡大したところヒダの縁に黄色くキラキラしたものが見え、胞子が光の屈折で偽色を出しているのかと思ってさらに拡大。すると黄色く見えたのはどうやら本当に黄色い球体。私の観察のしかたが下手で正しく見えていないのかもしれませんが、胞子は淡紅色のはずなので胞子ではなさそう(?)🤔

#ホシアンズタケ #fungifriends

これねぇ、、知らん人は一度は食べて欲しい。

ふたばの豆大福よりもこっちが好きなんだよね~!😃

これねぇ、、知らん人は一度は食べて欲しい。

ふたばの豆大福よりもこっちが好きなんだよね~!😃

こいつはトガリアミガサタケではあるが、Morchella conicaではないのですよね。 Morchella sp. または Mel-21。

こいつはトガリアミガサタケではあるが、Morchella conicaではないのですよね。 Morchella sp. または Mel-21。

ミズタマカビ

この姿がずっと見たかったのですが、今まで持って帰ったフン(奈良、大阪などなど)が古かったのかずーーーっと出てこなかったのですが、京都の糞でついにやりました(笑)

#菌友フィード

#nature #fungifriends

ミズタマカビ

この姿がずっと見たかったのですが、今まで持って帰ったフン(奈良、大阪などなど)が古かったのかずーーーっと出てこなかったのですが、京都の糞でついにやりました(笑)

#菌友フィード

#nature #fungifriends