ローランは、パリのラカン派精神分析家組織『フロイトの大義』派を代表する論客で、本書では、1970年代以降のいわゆる後期(最晩期)ラカンの思索の読解と応用が試みられます。その頃の論述対象であったJ.ジョイスに倣い、フランス語の多義性と戯れる議論は、なかなか読解困難ですが、興味のある方は、ぜひ手に取って中身をご確認ください。

ローランは、パリのラカン派精神分析家組織『フロイトの大義』派を代表する論客で、本書では、1970年代以降のいわゆる後期(最晩期)ラカンの思索の読解と応用が試みられます。その頃の論述対象であったJ.ジョイスに倣い、フランス語の多義性と戯れる議論は、なかなか読解困難ですが、興味のある方は、ぜひ手に取って中身をご確認ください。

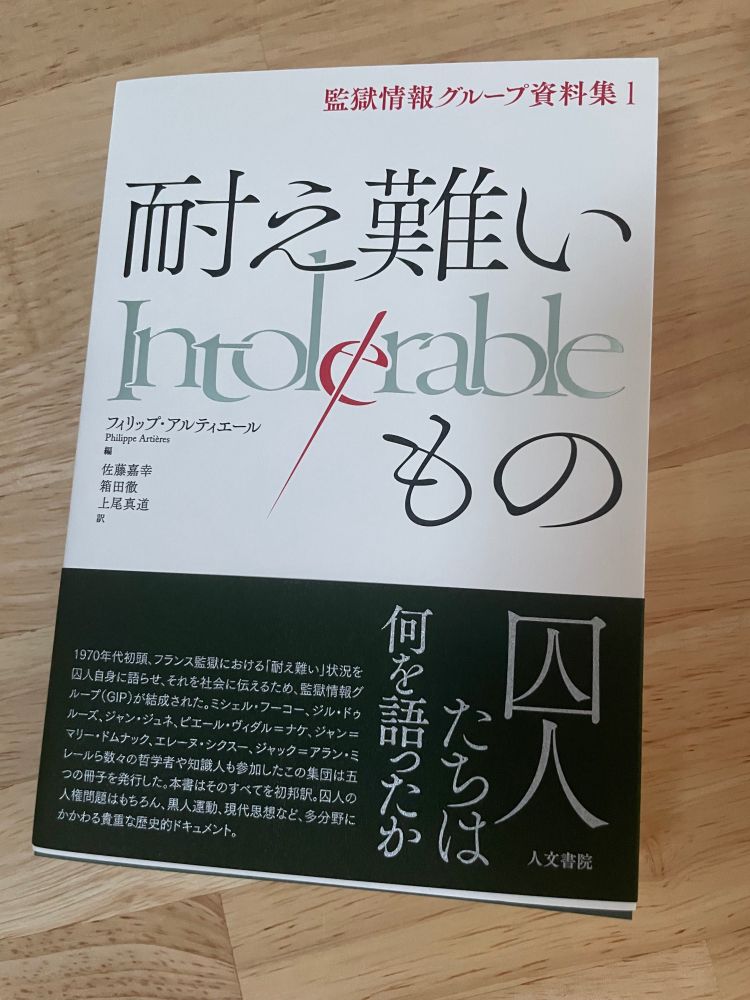

哲学者M.フーコーのイニシアチヴで知られるポスト68年の運動、”監獄情報グループ”。彼らが刊行した5つの小冊子がまとめられています。『監獄の誕生』末尾に言われる「闘いのとどろきを聞かねばならない」とは、まさにこのこと!ぜひお手にとってお確かめください。

哲学者M.フーコーのイニシアチヴで知られるポスト68年の運動、”監獄情報グループ”。彼らが刊行した5つの小冊子がまとめられています。『監獄の誕生』末尾に言われる「闘いのとどろきを聞かねばならない」とは、まさにこのこと!ぜひお手にとってお確かめください。

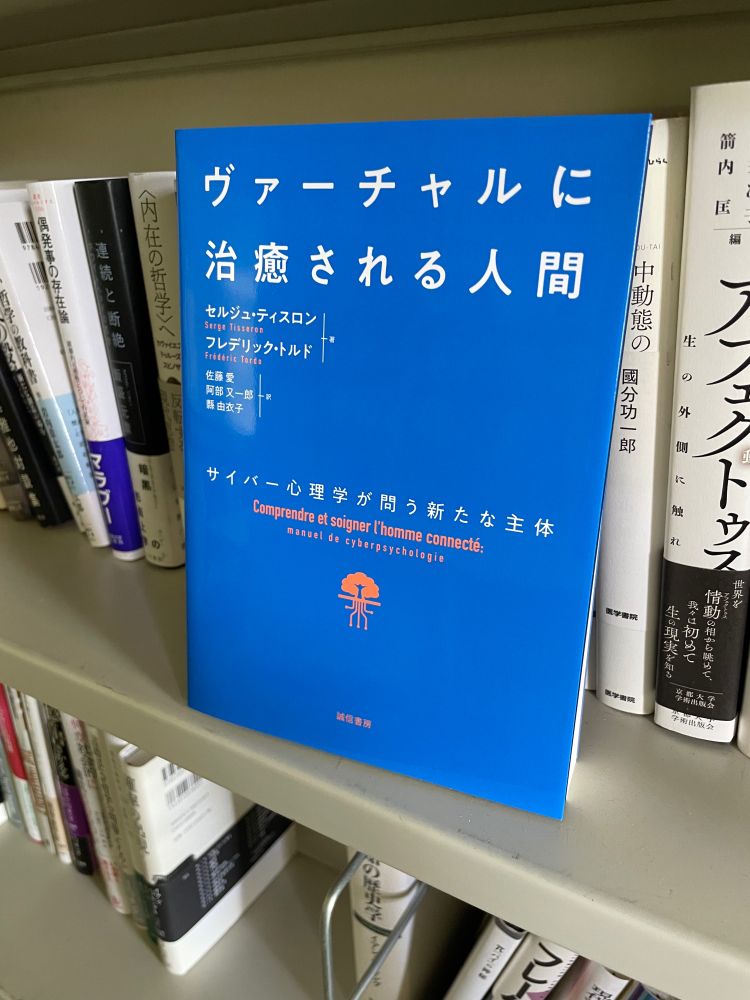

ティスロンと言えば、最近では、人間-ロボットの心理学的共生を検討した『ロボットに愛される日』も興味深い内容でしたが、今回は、ネットに常時接続する人間のメンタルヘルスを扱う「サイバー心理学」が展開される模様。症例も充実。

個人的には(ほとんどラッダイト的な鬱憤から)、情報テクノロジーと人間をめぐる現状をなんとか考えたい機運が高まっているところなので、ありがたくじっくり読ませてもらいます。

ティスロンと言えば、最近では、人間-ロボットの心理学的共生を検討した『ロボットに愛される日』も興味深い内容でしたが、今回は、ネットに常時接続する人間のメンタルヘルスを扱う「サイバー心理学」が展開される模様。症例も充実。

個人的には(ほとんどラッダイト的な鬱憤から)、情報テクノロジーと人間をめぐる現状をなんとか考えたい機運が高まっているところなので、ありがたくじっくり読ませてもらいます。

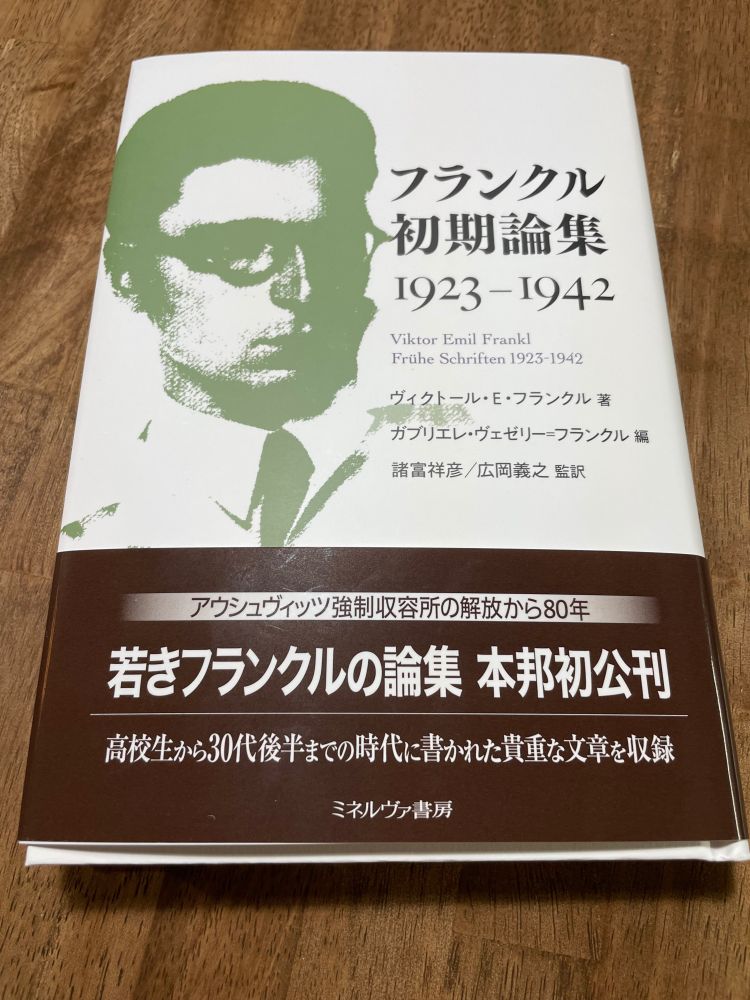

いわゆる戦間期のドイツやオーストリアは、共和制下の社会改良運動が精神衛生への関心と深く結びついていました。この若い精神科医の書き物は、そうした時代の一端を垣間見せてくれそうです。

いわゆる戦間期のドイツやオーストリアは、共和制下の社会改良運動が精神衛生への関心と深く結びついていました。この若い精神科医の書き物は、そうした時代の一端を垣間見せてくれそうです。

個人的にも、精神分析・思想史研究などやっていると、このテーマは確かに大いに気になるところです。フロイト選集を出した日本教文社と生長の家の件は有名。世界史的にも、”アジョルナメント”の観点からポスト近代思想を考えることの重要性がある気がします。

個人的にも、精神分析・思想史研究などやっていると、このテーマは確かに大いに気になるところです。フロイト選集を出した日本教文社と生長の家の件は有名。世界史的にも、”アジョルナメント”の観点からポスト近代思想を考えることの重要性がある気がします。

ところで私はこの表紙の写真が好きで、学生時代にはじめてガタリに関心をもった頃には(前にどこかで書きましたがきっかけは『クーロンズゲート』でした)、同じような街の電線写真を撮りまくったりしていたことを思い出します。

ところで私はこの表紙の写真が好きで、学生時代にはじめてガタリに関心をもった頃には(前にどこかで書きましたがきっかけは『クーロンズゲート』でした)、同じような街の電線写真を撮りまくったりしていたことを思い出します。

もっぱらG.ドゥルーズとの共著で名が知られてきたガタリでしたが、数年来、彼を独立した思想家として評価する研究機運が高まっており、昨年は一挙に複数のガタリ研究書籍が出版されました。24日はそのうち3冊を対象とした合同合評会。ガタリの思想をさまざまな角度から照らしだす、またとない機会となりそうです。

私は山森さんのご著書『フェリックス・ガタリの哲学』にコメントする予定です。

もっぱらG.ドゥルーズとの共著で名が知られてきたガタリでしたが、数年来、彼を独立した思想家として評価する研究機運が高まっており、昨年は一挙に複数のガタリ研究書籍が出版されました。24日はそのうち3冊を対象とした合同合評会。ガタリの思想をさまざまな角度から照らしだす、またとない機会となりそうです。

私は山森さんのご著書『フェリックス・ガタリの哲学』にコメントする予定です。

私は、ファノンにおける精神医療と哲学の交差に関する小論を寄稿しました。J.ラカン、O.マノーニとの関わりにも触れています。

お見かけの際はぜひご一読を。

私は、ファノンにおける精神医療と哲学の交差に関する小論を寄稿しました。J.ラカン、O.マノーニとの関わりにも触れています。

お見かけの際はぜひご一読を。