nippper.com

@nippper.bsky.social

【レビュー】塗らなくても映える、組むだけで惚れる/「エアフィックス 1/72 ウェセックス HC.2」がもたらす最高のヘリ模型体験。 #キットレビュー #軍用機・旅客機 #nippper #プラモデル

【レビュー】塗らなくても映える、組むだけで惚れる/「エアフィックス 1/72 ウェセックス HC.2」がもたらす最高のヘリ模型体験。

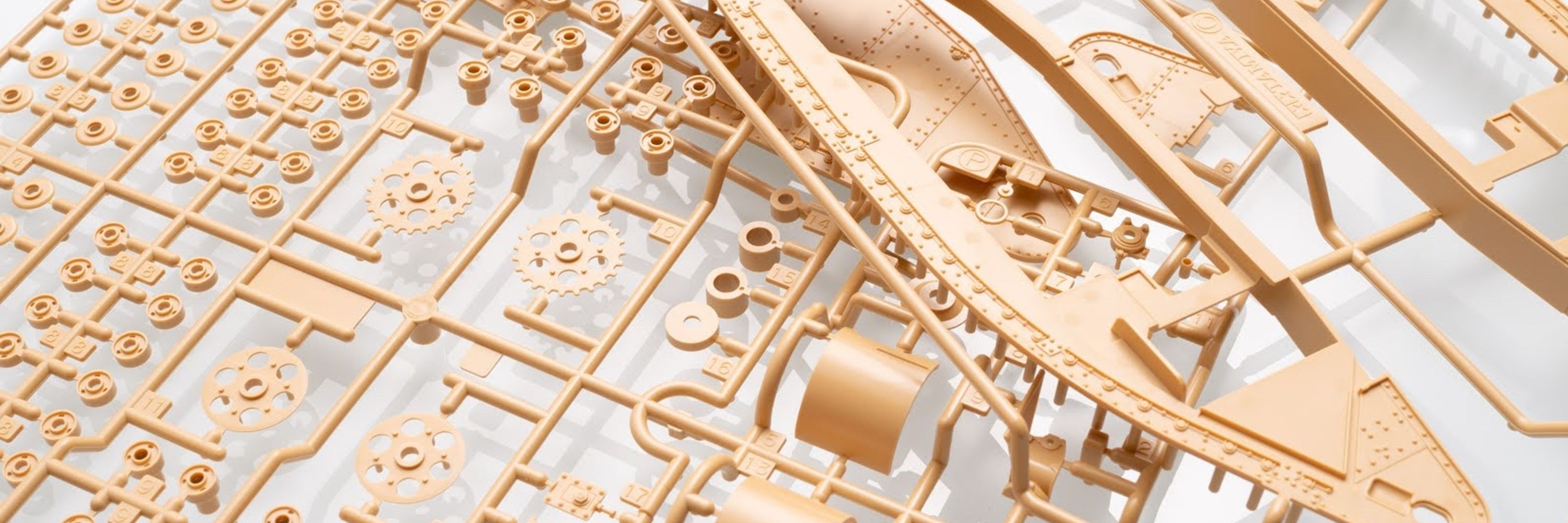

ヘリコプターの飛行機というと、僕はこれまで5機くらいしか組んだことがありません。そんなヘリコプタープラモ体験の中でもぶっちぎりに楽しくて、パーツを眺めるたびに「カッコ良すぎる!」と唸ってしまったのが、この「エアフィックス 1/72 ウェストランド ウェセックス HC.2」です。英国のプラモデルメーカー・エアフィックスが、2025年に完全新規金型で送り出してきたバキバキのプラモデルになります。 まずはこの本体パーツの佇まいを見てください。これまでのエアフィックスの良さでもあるメリハリある彫刻は健在なのですが、決して野暮ったさはなく、彫刻に深さもあることからさらに立体感が増しています。この存在感によって、パーツを眺めるだけ・パーツをそのまま貼って素組みするだけでも最高にかっこいいヘリコプターがあなたの机上に爆誕します。塗る人だけがスケールモデルのかっこよさを表現・体感できるヘリコプタープラモではありません。 こちらはキットのバージョンとは異なりますが、イギリス・ヘンドンのロイヤルエアフォースミュージアムで見たウェセックスHCC4。胴体先端にあるエアインテーク部分がチャームポイント。このヘリコプターはアメリカのシコルスキー S-58を、英国がライセンス生産したもの。運用しながらイギリス独自の改修が加えられ、多方面で活躍したことにより、英国でも認知度の高いヘリコプターとなったそうです。 キットは、ローターおよび機体尾部を折り畳んだ状態も選択可能。そのため展開状態と折り畳み状態用のパーツが混在するので、パーツ数は多く見えます。実際に組んでみると、使うパーツは限られてくるので、見た目よりもカロリーは低いです。 内部のパーツも素晴らしく、その中でもこの椅子はシートの皺の雰囲気まで表現されています。キャビン内に多数の椅子をセットした瞬間、このヘリコプターはこんなに人乗せられるんだ! と椅子が教えてくれるのです。 展開状態のローターは、自重で弛んだ形状で成形されています。この絶妙なカーブが、組み上がったヘリの色気を加速させます。 窓のクリアーパーツの透明度も抜群! 本体同様、クリアーパーツにもめっちゃメリハリある彫刻が施されています。これは塗り分ける人にとってもガイドになって嬉しいですね! 横並びの2人席の合いもピッタリ。コクピット内のパーツがカチカチと合わさっていくので、左右の胴体を貼り合わせるときもガタついたりしません。スイッチ部分のディテールも最高ですね。 そしてアイコンとも言えるエアインテークパーツは、別パーツとして分割されています。このパーツが、胴体にピタリと合わさって、まさにイギリス味を感じるへリコプターのシルエットが爆誕します。インテークのネットパーツは彫刻で表現されています。細かな彫刻によってパーツの情報量がここだけすごく上がっています。プラスチックのパーツだからこその味わいがある部分だなと思っていて、個人的にすごくかっこいいと思っているポイントです。 尾部の部分は折りたたみ箇所で分割されています。ここは接着面積が他のパーツに比べて狭いので、慎重に接着しましょう。 完成!! ローターや尾部の折り畳みのほかに、窓の開閉なども選択できるので思い思いのシルエットをや情景を追求できます。 でも、何よりもこの組んだだけでも非常に存在感あるプラモデルの佇まいに僕は一瞬でやられました。この状態で今部屋のお気に入りスポットに展示しています。2025年生まれの最新エアフィックスの旨みが凝縮されているプラモ。このヘリコプタープラモからエアフィックスの味を知ることができる幸せな人が1人でも増えることを願っています! 最高なのでぜひ!!

nippper.com

November 9, 2025 at 12:00 PM

花金だ!仕事帰りに買うプラモ。TV放映から42年。遂に「1/24スケールプラモデル」で爆誕したラビドリードッグを思いっきり楽しもう #キットレビュー #ロボット・アニメメカ #ボトムズ #nippper #プラモデル

花金だ!仕事帰りに買うプラモ。TV放映から42年。遂に「1/24スケールプラモデル」で爆誕したラビドリードッグを思いっきり楽しもう

週末の模型ライフが楽しくなっちゃうプラモを、フミテシの独断と偏見でお届けする「花金プラモ」。今週は、TVアニメ『装甲騎兵ボトムズ』を愛する最低野郎(ボトムズファンのことを指します)が歓喜した究極のボトムズプラモ「PLAMAX 装甲騎兵ボトムズ SV-04 1/24 Scale X・ATH-02-DT ラビドリードッグ」をご紹介します。TV本編において、主人公のキリコが最後に登場する最強のAT(アーマードトルーパー、装甲騎兵ボトムズに登場する人型のロボット兵器)を、この週末に作ろうぜ!! まず「1/24スケール ラビドリードッグ」のプラモデルという単語だけで、ロボットプラモの様々な怨念や憧れがそこかしこから湧き上がってきます。そのお話をしてしまうと、プラモを作らずに花金の向こう側(それは土曜日)を迎えてしまうので、濃い話はnippperライターでも屈指のボトムズファンである、けんたろうさんに今度してもらいましょう。 とにかく、『装甲騎兵ボトムズ』のクライマックスメカでありながら、ボトムズプラモのメインスケールである「1/24スケール」のプラキットがどのメーカーからも発売されなかったのです。アニメ放映が終わって40年以上たった今、遂にプラキット化されたということだけで事件なのです。 そういったお話も、マックスファクトリーの代表取締役社長のMAX渡辺氏の言葉で語られます。『装甲騎兵ボトムズ』と共にモデラー人生を歩んできたMAX渡辺氏の言葉には重みがありますので、ぜひ読んでください。 ではプラモデルの話に参りましょう。PLAMAXのボトムズシリーズ、ストライクドッグとブラッドサッカーは、かつてマックスファクトリーが発売してきたレジェンドソフビキットをベースに開発されてきました。しかし、このラビドリードッグは、マックスファクトリーもソフビキットでは発売してないモチーフ。そのため、第1弾のストライクドッグをベースに、ラビドリードッグ部分は完全新規でデザインされています。このデザインに立ち向かったのが20代前半のマックスファクトリー原型師・相樂ヒナト。ここにあるフィギュア以外の新規パーツは、彼の手で生み出されています。そのこだわりも、説明書内で解説されています。 こうやってみると新規パーツの量も膨大なのが確認できます。まさにストライクドッグをベースに性能を向上させた機体という設定の流れを、プラモを組むことで楽しめるのです。 個人的にすごくかっこいいアレンジだと思ったのが、脚部のサンドトリッパー(砂漠走行用の装備)の解釈。設定イラストでは、ベルトコンベアみたいなシンプルなディテールなのですが、現代の戦車の履帯を思わせるようなデザインとなっています。1/24スケールという大型モデルにおいて、この解釈はディテールの密度感も気持ち良くなるので、素晴らしい選択だと思います。そして何より、しっかりと走りそうです。組み立てしやすくなるように、少ないパーツ数で分割しているのも良いですね。 放映当時に発売されたタカラの伝説的プラモデル「1/24 スコープドッグ」の肩には、設定画にはない「リブ」が刻まれていました。プラモデル化するにあたって彫刻されたこのリブは、ボトムズファンにとってはお馴染みのディテールとなり長い間愛されています。そして、PLAMAXラビドリードッグでもこの肩のリブが表現されています。 しかし、第1弾のストライクドッグにはこのリブは表現されておらず、設定画のようなつるんとした肩にリベットが打ち込まれていただけでした。その理由を開発担当者に聞いてみると、「ストライクドッグの後に、ラビドリードッグを出すことは決まっていました。その時にあのリブを肩につけて、ストライクドッグがアップデートされて生まれたATなんどぞというメッセージを込めたいんです」という狙いがあったそうです。派手なディテールではないですが、プラモ化によって生まれたディテールをどう解釈して自分たちの商品に落とし込んでいくのか……そんなこだわりを知ることができる、素敵なディテールとパーツなのです。 中央のカメラの曲面が非常に美しい流れでバイザーと融合しています。頭部の形状は、何度も修正を繰り返したそうで、説明書の中には最初期の頭部のCGデータから完成までの変遷も紹介されています。ぜひキットを組んだら、そのCGと見比べてください。 ストライクドッグの胸部にも同じような装甲が付くのですが、ラビドリードッグはより大型化された装甲が付きます。設定画のラインも、かなり丸みを帯びた形状で描かれていて、PLAMAXもそのラインを拾った丸みのあるパーツで表現しています。箱のようなボディに、実際の突撃砲などに見られるコンクリ装甲みたいな丸みあるパーツが胸部のアクセントとなってかっこいいのです。 背中のミッションパックや、ハンディソリッドシューターと言った武装の分割は素晴らしいです! 本体を組んだ後に、武器の製作にカロリーはかけたくない! というメッセージがビンビン伝わってきます。 左右分割ではなく、このように輪切りのように3分割されたハンディソリッドシューター。あっという間に完成する上に、合わせ目なども目立ちません。 おまけにしては凄すぎるのが、フィアナが搭乗したベルゼルガDTが装備しているアサルトライフル。左右貼り合わせたパーツに、上からカバーをするようにパーツをセットすることで、よく見える上側に合わせ目が一切来ない分割になっています。 壊れた左腕パーツも付属するので、アサルトライフルを持たせれば最終回「流星」でのシーンも楽しめます。ベルゼルガDTを突き飛ばしたと同時にアサルトライフルを奪っているキリコの凄技に、びっくりさせられます。 そして搭乗者の主人公、キリコ・キュービィー。フィギュアメーカーであるマックスファクトリーですから、こちらも素晴らしい造形でプラキット化されています。通常の顔とワイズマンを欺くために演じていた際の邪悪タイプ(キリコは演技も上手い)の顔がセットされます。台座も、ミニマムファクトリーシリーズで培われたヴィネット形式となっているので、キリコ単品としても成立するプラモとなっています。 完成すると圧巻の迫力。でも4時間もあれば完成します。両手・両足もシンプルな構成となっているので、ストレスなくサクサク組み立てられるので、最高に気持ちの良い週末になること間違いなしです。令和の世に、遂に「1/24スケール」として世に放たれたラビドリードッグ。この祭典にぜひあなたも参加して、最高のロボットプラモデルを机上にお迎えください。それでは!!

nippper.com

November 7, 2025 at 3:00 AM

花金だ!仕事帰りに買うプラモ。TV放映から42年。遂に「1/24スケールプラモデル」で爆誕したラビドリードッグを思いっきり楽しもう #キットレビュー #ロボット・アニメメカ #ボトムズ #nippper #プラモデル

花金だ!仕事帰りに買うプラモ。週末はパンターを貼れ!50年経っても“かっこよさ”を教え続ける「タミヤ パンサー中戦車」に痺れよう。 #キットレビュー #戦車・軍用車両 #花金プラモ #タミヤMM #nippper #プラモデル

花金だ!仕事帰りに買うプラモ。週末はパンターを貼れ!50年経っても“かっこよさ”を教え続ける「タミヤ パンサー中戦車」に痺れよう。

週末の模型ライフが楽しくなるプラモを、フミテシの独断と偏見でお届けする「花金プラモ」。今週はタミヤの戦車模型「タミヤミリタリーミニチュア」シリーズ(以下MM)のレジェンドプラモ、「No.65 ドイツ陸軍 パンサー 中戦車」(記事内ではパンターと記していきます)をご紹介します。トップの写真でもお分かりの通り、箱絵が痺れるほどかっこいい! 「プラモデルのかっこいい箱絵とはこういうことさ!」と教えてくれる、MMシリーズ傑作パッケージの一つです。このかっこよさだけでも味わって欲しいくらいなので、ぜひ店頭で箱を手に取ってください。最高ですよ。 50年ほど前のプラモデルですが、この存在感です。組み上がった瞬間、イギリスのボービントンで見たパンター戦車の姿を思い出しました。あの迫力が机上に現れたのです。 日本の模型を世界の模型へと引き上げ、プラモデルを楽しむことをライフスタイルにまで浸透させてくれた田宮俊作氏は、模型開発のために世界各地を飛び回り、自らの目・手・足の全てを使って取材していました。だからこそタミヤの模型は素直に「かっこいい」のです。モチーフと向き合う姿勢というのは現在のアイテムにも貫かれています。 このパンターは、まだシリーズ初期のアイテムということもあり、細部や寸法などは違っているようですが、パンターの迫力、ドイツ軍の傑作戦車としての佇まいは見事に樹脂化されています。僕の推測でしかないですが、実際に実車をみた時の迫力というものを盛り込んだのかもしれません。このキットを組んでみると、スケールモデルは寸分違わずあっていなければいけないのだという気持ちよりも、模型になった時のかっこよさや迫力がキット化されたものも最高じゃないか! という気分になります。 価格もパーツ数もミニマムな本キット。しかしハッチなどの可動ギミックも盛り込まれています。 シャーシはモーターライズ時代のものを活用しています。タミヤのエンブレムが輝く裏側の刻印のかっこよさは、作った人だけが味わえるスペシャルディテールですよね。こういうセンスが本当に好きです。 転輪のキャップはポリパーツになっています。これで転輪が外れないように固定されます。接着剤で接着していないので、それぞれの転輪がくるくると回転するようにもなります。 車体や砲塔は、かなり迫力あるサイズ感になっています。砲塔パーツに施されたシボ加工によって表現された細かな凹凸が、さらにパンターのかっこよさを引き上げてくれます。 もちろんパンターに搭乗するアニキたちも付属。コマンダーの方はジャストフィットな着こなしが特徴ですね。ドライバーも戦車に搭乗させようとしたのですが、間違ってハッチ部分に接着剤が流れ込んでしまい、ハッチが開かなくなりました。僕のドライバーは、お外で待機することになってしまったのです。 社外装備品も充実。こちらは予備履帯。このようなアクセサリーがしっかりと付属しているので、戦車の装甲部分の情報量もマシマシになります。 完成!!! 最近の戦車模型の組み方と少しだけ異なる(焼き止めだったり、転輪の組み立てなど)部分に苦戦しましたが、1日で形になりました。50年前にこんな勇ましい姿のパンターを手に取ってしまったら、確実にMMキッズになってしまいますね。めちゃくちゃかっこいいです。 しかも履帯は黒で成型されているから、塗らなくてもダークイエローのパンター戦車として十分に見映えの良いものになります。塗らなくても、いや塗らない方がこの迫力ある佇まいを思う存分味わえるのではないかとさえ思います。だから僕は、自室のお気に入りプラモ展示コーナーに、塗らずに飾りました。めちゃくちゃ大満足です。戦車模型を常に楽しんでいる人も、これから楽しみたい人も、塗ることとかを考えずに、ぜひこの週末にパーツを貼ってみてください。戦車模型を作る楽しさ、出来上がったものの迫力を愛でる楽しさをストレートに体感させてくれますよ。タミヤのレジェンドパンサー戦車、超オススメです! ぜひ!!

nippper.com

October 31, 2025 at 3:00 AM

【ブックレビュー】「映画に模型で対峙する」ということ/スケールアヴィエーション『王立宇宙軍 オネアミスの翼』特集号 #ロボット・アニメメカ #軍用機・旅客機 #雑誌と書籍 #nippper #プラモデル

【ブックレビュー】「映画に模型で対峙する」ということ/スケールアヴィエーション『王立宇宙軍 オネアミスの翼』特集号

模型雑誌の特集と言ったらテーマに沿った作例の数がそろえば成立していると捉えるのが通例なんだけど、ちょっと今回の『王立宇宙軍』特集号はそういう次元じゃない完成度。好きなアニメの特集だからとかそういうことではなく、パラパラとめくっても気分よく、じっくり読んでも面白い「この先繰り返し読み返すことになる」一冊に仕上がっていると思う。 毎月出ることになる月刊誌における"偶発的にできてしまった傑作号"というわけではない。企画段階から「際立った特集をやるぞ」という気概で作られているのが石塚編集長の所信表明のようなイントロダクションからもそれがわかる。SA誌は誌面全体をシックな雰囲気にまとめてくる雑誌なので、表紙をめくってからこの所信表明のようなイントロまで気分を乱さずシームレスにつないでくれる。 また、他の雑誌の作例記事フォーマットに慣れていて、今回初めてSA誌を買う人は驚くかもしれないけれど、基本的に各作例にはいわゆる”担当モデラーによる製作文”は存在しない。 作例記事は完成写真をひとしきり見せた後に置かれる各部アップや製作途中写真とそれに対する短いキャプションで構成される。担当モデラー毎の「自分もこれには思い入れあるんですよ」といったタイプのテキストは全くない。パラパラと流し見したときに見える本文は、実は製作文ではなく「この作例がどういうモチーフのどういう魅力を表現するべく作られたものであるか」という編集部による解説文なのだ。 おかげで一貫した視座で各作例を読み解いていくことができる。あくまでも『王立宇宙軍』という映画を模型雑誌の特集として、当時映画を見ていない層まで含めた万人に向けてキュレーションするという態度でできているのだ。 「自分は好きだけど誰でも知ってるヒット作品とは言えないような立ち位置の作品」をどうやって提示するのか?しかも雑誌を丸々費やす規模の特集で……という難題に、今号はみごとに回答してみせている。好きなタイトルでも初見の感動には何を見てもかなわないとか、自分も歳をとったからとか、もう模型誌でこんな満足を得られないだろう……とあきらめていたところに青天の霹靂。模型雑誌ってメディアにまだまだ期待を抱いていいものなんだなと思えて、それが嬉しかった。 自分が紹介するまでもなく方々で評判であるがゆえ、月刊誌なのに重版までかかったそうだ。だから重版が並んでまだこの雑誌が書店の棚に刺さっているうちにもうひと押ししておきたいと思ったんだ。この映画が好きな人にはぜひ読んで欲しいし、まだ見ていなくてこの本を読んだなら映画を見てほしい。一本の映画とそれを模型を通して対峙し、一冊の紙の本にまとめる在り方というのを考えてみてほしい。これはそういう当てられかたをしてしまう熱量にあふれた号だから。

nippper.com

October 30, 2025 at 1:00 PM

【ブックレビュー】「映画に模型で対峙する」ということ/スケールアヴィエーション『王立宇宙軍 オネアミスの翼』特集号 #ロボット・アニメメカ #軍用機・旅客機 #雑誌と書籍 #nippper #プラモデル