Sophos

@sophosworld.bsky.social

Humanity and reason are the foundations of civilization and progress.

Pinned

Sophos

@sophosworld.bsky.social

· Jun 30

Sophos | Substack

My personal Substack. Click to read Sophos, a Substack publication. Launched 9 days ago.

sophosletter.substack.com

本推账号关注哲学、政治、经济、科学、技术、社会学科以及历史与文化等议题。若你对哲学感兴趣,欢迎参阅以下文章:

《西方哲学简史》

《理念・信仰・理性・存在:哲学发展的四重维度与结构》

《柏拉图的“奥林匹斯革命”:理念世界的奠定与形而上学的诞生》

《康德的“哥白尼式革命”:先验结构的确立与形而上学的重建》

《柏拉图与康德:超越物理世界的意义结构》

《12位最具影响力的哲学家》

《意义形上学导论:意义的结构、生成与统一》

(An Introduction to Metameaning: The Structure, Genesis, and Unity of Meaning)

《西方哲学简史》

《理念・信仰・理性・存在:哲学发展的四重维度与结构》

《柏拉图的“奥林匹斯革命”:理念世界的奠定与形而上学的诞生》

《康德的“哥白尼式革命”:先验结构的确立与形而上学的重建》

《柏拉图与康德:超越物理世界的意义结构》

《12位最具影响力的哲学家》

《意义形上学导论:意义的结构、生成与统一》

(An Introduction to Metameaning: The Structure, Genesis, and Unity of Meaning)

为何“存在”是最难理解的维度?语言的遮蔽性。

存在作为“使一切成为可能的底层场域”,本身并不直接出现在语言中。正如海德格尔所说:

“存在是最显而易见的,也是最不为人知的。”

前三个维度(理念、信仰、理性)都可以通过观念、情感或推理来把握,而“存在”无法被一个概念“代表”,它不是一种东西,而是一种展开的方式。

理念指引意义的可能性,

信仰承担意义的方向性,

理性展开意义的可理解性,

而存在是这些结构得以实现、落地、成型的基础。

存在作为“使一切成为可能的底层场域”,本身并不直接出现在语言中。正如海德格尔所说:

“存在是最显而易见的,也是最不为人知的。”

前三个维度(理念、信仰、理性)都可以通过观念、情感或推理来把握,而“存在”无法被一个概念“代表”,它不是一种东西,而是一种展开的方式。

理念指引意义的可能性,

信仰承担意义的方向性,

理性展开意义的可理解性,

而存在是这些结构得以实现、落地、成型的基础。

我比较好奇,你怎么写作“存在”?前三个维度我是能理解的。

July 30, 2025 at 11:11 PM

为何“存在”是最难理解的维度?语言的遮蔽性。

存在作为“使一切成为可能的底层场域”,本身并不直接出现在语言中。正如海德格尔所说:

“存在是最显而易见的,也是最不为人知的。”

前三个维度(理念、信仰、理性)都可以通过观念、情感或推理来把握,而“存在”无法被一个概念“代表”,它不是一种东西,而是一种展开的方式。

理念指引意义的可能性,

信仰承担意义的方向性,

理性展开意义的可理解性,

而存在是这些结构得以实现、落地、成型的基础。

存在作为“使一切成为可能的底层场域”,本身并不直接出现在语言中。正如海德格尔所说:

“存在是最显而易见的,也是最不为人知的。”

前三个维度(理念、信仰、理性)都可以通过观念、情感或推理来把握,而“存在”无法被一个概念“代表”,它不是一种东西,而是一种展开的方式。

理念指引意义的可能性,

信仰承担意义的方向性,

理性展开意义的可理解性,

而存在是这些结构得以实现、落地、成型的基础。

我明白,我之所以思索这些,源于一种持续的好奇心。一方面,我反对某些无神论立场,因为它们往往以肤浅的理性主义掩盖了对终极问题的无知与逃避;另一方面,我也无法接受将信仰完全寄托于一个与现代科学格格不入的“神”的形象——那种神往往停留在神话的层面,难以进入当代思想的语境。在这两极之间的张力中,我试图为信仰探索出一条更新、更深的出路。1/2

我感觉很难...历史上似乎没有人成功过,拒绝回答“存在”个人觉得是高明之举。把重心拉到显学逻辑方面,尽可能防止这方面出错,剩下的交给“奥秘”。

另外,我认为“上帝(神)”的定义可能在你的论述里需要重新定义,“绝对一元之源”或曰太一可能更合理。

另外,我认为“上帝(神)”的定义可能在你的论述里需要重新定义,“绝对一元之源”或曰太一可能更合理。

July 30, 2025 at 5:02 PM

我明白,我之所以思索这些,源于一种持续的好奇心。一方面,我反对某些无神论立场,因为它们往往以肤浅的理性主义掩盖了对终极问题的无知与逃避;另一方面,我也无法接受将信仰完全寄托于一个与现代科学格格不入的“神”的形象——那种神往往停留在神话的层面,难以进入当代思想的语境。在这两极之间的张力中,我试图为信仰探索出一条更新、更深的出路。1/2

传统神本论都不真正谈“绝对虚无”,这恰恰是我想指出的哲学断裂:

如果宇宙不是从“绝对无”中生成,而是从一个“预设存在结构”中展开,那我们永远只是既定秩序的诠释者,永远找不到源头。

相比“神是万物之源”,我更愿意提出:存在的可能性本身,并没有预设源头。生成性,是第一性。

因此我想将信仰重新定位为:

对“无中之有”的信赖,不是相信某种超越者制定了规则,而是对生成本身的敬畏与开放。

这也回应你提到的圣经新译本的细节问题,那么我们或许应当承认:早期宗教传统并没有准备好迎接“真正的虚无”概念。这正是我们今天哲学的机会——不是在旧有秩序中找神的位置,而是在“无”的裂隙中重新认识信仰的生成根源。

如果宇宙不是从“绝对无”中生成,而是从一个“预设存在结构”中展开,那我们永远只是既定秩序的诠释者,永远找不到源头。

相比“神是万物之源”,我更愿意提出:存在的可能性本身,并没有预设源头。生成性,是第一性。

因此我想将信仰重新定位为:

对“无中之有”的信赖,不是相信某种超越者制定了规则,而是对生成本身的敬畏与开放。

这也回应你提到的圣经新译本的细节问题,那么我们或许应当承认:早期宗教传统并没有准备好迎接“真正的虚无”概念。这正是我们今天哲学的机会——不是在旧有秩序中找神的位置,而是在“无”的裂隙中重新认识信仰的生成根源。

我始终认为流溢论是神本主义无法逃避的问题,重要的是如何将流溢论与科学还有宗教经典协调。如果Sophos兄所说的是“绝对虚无”这个概念,无论是柏拉图还是第一圣殿犹太教都没有这种概念。老兄可以去查阅一下NRSVUE版本圣经第一句话,和你平时听到的“起初,神创天地”所蕴含的“无中生有”概念并不同。

July 29, 2025 at 8:07 PM

传统神本论都不真正谈“绝对虚无”,这恰恰是我想指出的哲学断裂:

如果宇宙不是从“绝对无”中生成,而是从一个“预设存在结构”中展开,那我们永远只是既定秩序的诠释者,永远找不到源头。

相比“神是万物之源”,我更愿意提出:存在的可能性本身,并没有预设源头。生成性,是第一性。

因此我想将信仰重新定位为:

对“无中之有”的信赖,不是相信某种超越者制定了规则,而是对生成本身的敬畏与开放。

这也回应你提到的圣经新译本的细节问题,那么我们或许应当承认:早期宗教传统并没有准备好迎接“真正的虚无”概念。这正是我们今天哲学的机会——不是在旧有秩序中找神的位置,而是在“无”的裂隙中重新认识信仰的生成根源。

如果宇宙不是从“绝对无”中生成,而是从一个“预设存在结构”中展开,那我们永远只是既定秩序的诠释者,永远找不到源头。

相比“神是万物之源”,我更愿意提出:存在的可能性本身,并没有预设源头。生成性,是第一性。

因此我想将信仰重新定位为:

对“无中之有”的信赖,不是相信某种超越者制定了规则,而是对生成本身的敬畏与开放。

这也回应你提到的圣经新译本的细节问题,那么我们或许应当承认:早期宗教传统并没有准备好迎接“真正的虚无”概念。这正是我们今天哲学的机会——不是在旧有秩序中找神的位置,而是在“无”的裂隙中重新认识信仰的生成根源。

你提出对“全知”与“全能”的重释是十分有启发性。你将“全知”理解为对“历史印记的全面知晓”,而非线性的“预知”,这确实在一定程度上缓解了神学中“自由意志”与“神的预定”之间的经典矛盾。

同样,你将“全能”解释为通过人类自由的展开来体现神的智慧,而不是直接干预和掌控,这种解释也呼应了奥古斯丁、阿奎那以来关于“神允许恶”的自由意志辩护(free will defense)。

同样,你将“全能”解释为通过人类自由的展开来体现神的智慧,而不是直接干预和掌控,这种解释也呼应了奥古斯丁、阿奎那以来关于“神允许恶”的自由意志辩护(free will defense)。

宗教不是我专注的领域,我也不认为自己有能力讨论这方面问题。既然你提起来,我大致说一下别人质疑的一个点:

即神的全知全能 与 放任人类不停犯错 之间的矛盾

神为什么不在人类犯错之前阻止人类?

我认为全知不是预言,而是人类任何活动都会留下印记,这些印记会被神全部掌握,因此神的全知是对过去的全知;而对未来的预言,则是通过时间揭示的,而非一开始都被注定。也即神不决定人的命运,而由人自己承担自己行为的后果。

全能,神不决定人的未来,并不表示神缺乏这样的能力,而是人类的一切行为,人类本身作为神的智慧的承载者,人的活动本身就是在揭示和体现神的全能性。

没看神学大全,不知阿奎纳怎么论述的

即神的全知全能 与 放任人类不停犯错 之间的矛盾

神为什么不在人类犯错之前阻止人类?

我认为全知不是预言,而是人类任何活动都会留下印记,这些印记会被神全部掌握,因此神的全知是对过去的全知;而对未来的预言,则是通过时间揭示的,而非一开始都被注定。也即神不决定人的命运,而由人自己承担自己行为的后果。

全能,神不决定人的未来,并不表示神缺乏这样的能力,而是人类的一切行为,人类本身作为神的智慧的承载者,人的活动本身就是在揭示和体现神的全能性。

没看神学大全,不知阿奎纳怎么论述的

@buool.bsky.social

我一直在思考:随着现代科学的兴起(参见我撰写的《宇宙的起源:无中生有》一文),传统宗教的信仰体系正面临前所未有的挑战。信仰似乎陷入两难的境地:要么退回教条主义的神话叙述,以维系其神圣权威;要么让位于虚无主义的世界图景,逐渐丧失其存在的意义。

面对这种张力,我尝试为信仰开辟第三条道路:既不是回归神话,也不是否定意义,而是从神学走向本体,从以“神”为中心的信仰结构,转向一种根植于生成性本体论的信仰观。这种信仰,不依赖于超验意志的命令,而是在承认宇宙的生成事实之后,对存在之“是”的回应与承担。👇

我一直在思考:随着现代科学的兴起(参见我撰写的《宇宙的起源:无中生有》一文),传统宗教的信仰体系正面临前所未有的挑战。信仰似乎陷入两难的境地:要么退回教条主义的神话叙述,以维系其神圣权威;要么让位于虚无主义的世界图景,逐渐丧失其存在的意义。

面对这种张力,我尝试为信仰开辟第三条道路:既不是回归神话,也不是否定意义,而是从神学走向本体,从以“神”为中心的信仰结构,转向一种根植于生成性本体论的信仰观。这种信仰,不依赖于超验意志的命令,而是在承认宇宙的生成事实之后,对存在之“是”的回应与承担。👇

July 29, 2025 at 5:37 PM

你提出对“全知”与“全能”的重释是十分有启发性。你将“全知”理解为对“历史印记的全面知晓”,而非线性的“预知”,这确实在一定程度上缓解了神学中“自由意志”与“神的预定”之间的经典矛盾。

同样,你将“全能”解释为通过人类自由的展开来体现神的智慧,而不是直接干预和掌控,这种解释也呼应了奥古斯丁、阿奎那以来关于“神允许恶”的自由意志辩护(free will defense)。

同样,你将“全能”解释为通过人类自由的展开来体现神的智慧,而不是直接干预和掌控,这种解释也呼应了奥古斯丁、阿奎那以来关于“神允许恶”的自由意志辩护(free will defense)。

@buool.bsky.social

我一直在思考:随着现代科学的兴起(参见我撰写的《宇宙的起源:无中生有》一文),传统宗教的信仰体系正面临前所未有的挑战。信仰似乎陷入两难的境地:要么退回教条主义的神话叙述,以维系其神圣权威;要么让位于虚无主义的世界图景,逐渐丧失其存在的意义。

面对这种张力,我尝试为信仰开辟第三条道路:既不是回归神话,也不是否定意义,而是从神学走向本体,从以“神”为中心的信仰结构,转向一种根植于生成性本体论的信仰观。这种信仰,不依赖于超验意志的命令,而是在承认宇宙的生成事实之后,对存在之“是”的回应与承担。👇

我一直在思考:随着现代科学的兴起(参见我撰写的《宇宙的起源:无中生有》一文),传统宗教的信仰体系正面临前所未有的挑战。信仰似乎陷入两难的境地:要么退回教条主义的神话叙述,以维系其神圣权威;要么让位于虚无主义的世界图景,逐渐丧失其存在的意义。

面对这种张力,我尝试为信仰开辟第三条道路:既不是回归神话,也不是否定意义,而是从神学走向本体,从以“神”为中心的信仰结构,转向一种根植于生成性本体论的信仰观。这种信仰,不依赖于超验意志的命令,而是在承认宇宙的生成事实之后,对存在之“是”的回应与承担。👇

July 29, 2025 at 2:42 AM

@buool.bsky.social

我一直在思考:随着现代科学的兴起(参见我撰写的《宇宙的起源:无中生有》一文),传统宗教的信仰体系正面临前所未有的挑战。信仰似乎陷入两难的境地:要么退回教条主义的神话叙述,以维系其神圣权威;要么让位于虚无主义的世界图景,逐渐丧失其存在的意义。

面对这种张力,我尝试为信仰开辟第三条道路:既不是回归神话,也不是否定意义,而是从神学走向本体,从以“神”为中心的信仰结构,转向一种根植于生成性本体论的信仰观。这种信仰,不依赖于超验意志的命令,而是在承认宇宙的生成事实之后,对存在之“是”的回应与承担。👇

我一直在思考:随着现代科学的兴起(参见我撰写的《宇宙的起源:无中生有》一文),传统宗教的信仰体系正面临前所未有的挑战。信仰似乎陷入两难的境地:要么退回教条主义的神话叙述,以维系其神圣权威;要么让位于虚无主义的世界图景,逐渐丧失其存在的意义。

面对这种张力,我尝试为信仰开辟第三条道路:既不是回归神话,也不是否定意义,而是从神学走向本体,从以“神”为中心的信仰结构,转向一种根植于生成性本体论的信仰观。这种信仰,不依赖于超验意志的命令,而是在承认宇宙的生成事实之后,对存在之“是”的回应与承担。👇

非常好的问题,是因为首先这个问题的逻辑桲论:在大爆炸之前,不存在时间,也没有之前; 其次,问题隐喻了一个"无"的概念,就像在问"北极的上面是什么?nothing"

若你想深入了解宇宙的起源,建议参阅我撰写的文章《宇宙的起源:无中生有(Something from Nothing)》👇

sophosletter.substack.com/p/something-...

若你想深入了解宇宙的起源,建议参阅我撰写的文章《宇宙的起源:无中生有(Something from Nothing)》👇

sophosletter.substack.com/p/something-...

COSMOS | If the BIG BANG started everything, what existed before it | Facebook

If the BIG BANG started everything, what existed before it?

www.facebook.com

July 28, 2025 at 9:24 PM

非常好的问题,是因为首先这个问题的逻辑桲论:在大爆炸之前,不存在时间,也没有之前; 其次,问题隐喻了一个"无"的概念,就像在问"北极的上面是什么?nothing"

若你想深入了解宇宙的起源,建议参阅我撰写的文章《宇宙的起源:无中生有(Something from Nothing)》👇

sophosletter.substack.com/p/something-...

若你想深入了解宇宙的起源,建议参阅我撰写的文章《宇宙的起源:无中生有(Something from Nothing)》👇

sophosletter.substack.com/p/something-...

你的看法其实反映出一种典型的实用主义思维方式:认为哲学之所以无用,是因为它不能直接解决现实中的具体问题。看上去似乎合理,但这实际上误解了哲学的真正功能。

确实,哲学并不直接解决技术性或操作层面的问题,但它始终为这些问题提供了方向、框架和意义坐标。用一个例子说明:我们谈论“正义”时,并不是在寻找一个绝对统一的定义。事实上,保守派有他们对正义的理解,进步派也有他们的立场。这两种理解可能彼此冲突,但都具有自身合理性,不能简单地说哪一个“对”或“错”。🧵

确实,哲学并不直接解决技术性或操作层面的问题,但它始终为这些问题提供了方向、框架和意义坐标。用一个例子说明:我们谈论“正义”时,并不是在寻找一个绝对统一的定义。事实上,保守派有他们对正义的理解,进步派也有他们的立场。这两种理解可能彼此冲突,但都具有自身合理性,不能简单地说哪一个“对”或“错”。🧵

July 20, 2025 at 3:20 PM

你的看法其实反映出一种典型的实用主义思维方式:认为哲学之所以无用,是因为它不能直接解决现实中的具体问题。看上去似乎合理,但这实际上误解了哲学的真正功能。

确实,哲学并不直接解决技术性或操作层面的问题,但它始终为这些问题提供了方向、框架和意义坐标。用一个例子说明:我们谈论“正义”时,并不是在寻找一个绝对统一的定义。事实上,保守派有他们对正义的理解,进步派也有他们的立场。这两种理解可能彼此冲突,但都具有自身合理性,不能简单地说哪一个“对”或“错”。🧵

确实,哲学并不直接解决技术性或操作层面的问题,但它始终为这些问题提供了方向、框架和意义坐标。用一个例子说明:我们谈论“正义”时,并不是在寻找一个绝对统一的定义。事实上,保守派有他们对正义的理解,进步派也有他们的立场。这两种理解可能彼此冲突,但都具有自身合理性,不能简单地说哪一个“对”或“错”。🧵

这是本系列哲学文章的收尾之作,题为《如何学习哲学:从四重维度出发的路径图谱》。

作者撰写此系列文章的初衷,是希望在中文世界唤起人们对哲学的热爱与敬畏之心。在当前语境中,哲学思考的匮乏使我们尤感其必要与珍贵。若此系列文章能够激发读者对哲学的兴趣与追问,哪怕只是微微拨动心弦,也已足慰作者之初心。

作者撰写此系列文章的初衷,是希望在中文世界唤起人们对哲学的热爱与敬畏之心。在当前语境中,哲学思考的匮乏使我们尤感其必要与珍贵。若此系列文章能够激发读者对哲学的兴趣与追问,哪怕只是微微拨动心弦,也已足慰作者之初心。

如何学习哲学:从四重维度出发的路径图谱

引言:为什么哲学难学?

sophosletter.substack.com

July 19, 2025 at 4:28 PM

这是本系列哲学文章的收尾之作,题为《如何学习哲学:从四重维度出发的路径图谱》。

作者撰写此系列文章的初衷,是希望在中文世界唤起人们对哲学的热爱与敬畏之心。在当前语境中,哲学思考的匮乏使我们尤感其必要与珍贵。若此系列文章能够激发读者对哲学的兴趣与追问,哪怕只是微微拨动心弦,也已足慰作者之初心。

作者撰写此系列文章的初衷,是希望在中文世界唤起人们对哲学的热爱与敬畏之心。在当前语境中,哲学思考的匮乏使我们尤感其必要与珍贵。若此系列文章能够激发读者对哲学的兴趣与追问,哪怕只是微微拨动心弦,也已足慰作者之初心。

我认为,正义并不是一种单纯的评估机制,而是一种理念(Idea)。在我所提出的“意义形上学”中,理念属于本体维度,应是恒定不变的,它构成意义生成的根基。正义作为理念,是超越性的,是对人类秩序与价值的先验指引;然而,正义的具体含义与表达方式却是在历史、实践与社会关系中不断生成、演化与重构的。

当有人说“正义只是一种评估机制,而非永恒的理论”时,其实已隐含地把正义归入了一种经验性的、情境依赖的机制框架。这种观点在形式上与社会契约论(如洛克、霍布斯、卢梭及罗尔斯)存在结构上的亲缘性。契约论者试图通过理性设定一个“永久有效”的合作框架,让人类社会在不确定的自然状态中达成某种稳定秩序。然而,🧵

当有人说“正义只是一种评估机制,而非永恒的理论”时,其实已隐含地把正义归入了一种经验性的、情境依赖的机制框架。这种观点在形式上与社会契约论(如洛克、霍布斯、卢梭及罗尔斯)存在结构上的亲缘性。契约论者试图通过理性设定一个“永久有效”的合作框架,让人类社会在不确定的自然状态中达成某种稳定秩序。然而,🧵

说正义是一种评估机制,而非永恒理论的时候。不可避免,这种评估机制和社会契约理论有相似之处。

实际上,无论是洛克或罗尔斯,他们的理论都妄图得到一个永久有效的合作关系。但是人类社会面对自身和自然的随机性,导致人类无法达成一个永久的契约。

正义的评估机制与契约的区别在于,正义的评估机制是环境依赖性的,即社会各方的合作是依据各方所处的环境来达成的协议,且这样的协议应该随着大家所处环境的不断变化而不断修改。

就是说,没有人能够向别人许诺自己不知道也不理解的利益,即使许诺也是无效的。

有效的合作契约唯有在合作各方能够充分认识自己选择的利弊后,合作才有效。且环境变化导致未知的利益格局,合作也会自然失效。

实际上,无论是洛克或罗尔斯,他们的理论都妄图得到一个永久有效的合作关系。但是人类社会面对自身和自然的随机性,导致人类无法达成一个永久的契约。

正义的评估机制与契约的区别在于,正义的评估机制是环境依赖性的,即社会各方的合作是依据各方所处的环境来达成的协议,且这样的协议应该随着大家所处环境的不断变化而不断修改。

就是说,没有人能够向别人许诺自己不知道也不理解的利益,即使许诺也是无效的。

有效的合作契约唯有在合作各方能够充分认识自己选择的利弊后,合作才有效。且环境变化导致未知的利益格局,合作也会自然失效。

我不太懂“反身性理论”,不过波普尔的“能够(有可能)被实验所否定的理论,才是真正可靠的理论”这一结论具有非常重要的现实意义,它能避免哲学的虚无感和幻灭感。

我说的理论的局部性和随机性,差不多算是对托马斯•库恩的破坏性创新理论的另一种表述。

相仿的,能够让被影响者(波及者)认可的理论或行动,才是唯一通往正义的方向。因此正义的关键是评估机制,而非理论推断。

我说的理论的局部性和随机性,差不多算是对托马斯•库恩的破坏性创新理论的另一种表述。

相仿的,能够让被影响者(波及者)认可的理论或行动,才是唯一通往正义的方向。因此正义的关键是评估机制,而非理论推断。

July 18, 2025 at 7:30 PM

我认为,正义并不是一种单纯的评估机制,而是一种理念(Idea)。在我所提出的“意义形上学”中,理念属于本体维度,应是恒定不变的,它构成意义生成的根基。正义作为理念,是超越性的,是对人类秩序与价值的先验指引;然而,正义的具体含义与表达方式却是在历史、实践与社会关系中不断生成、演化与重构的。

当有人说“正义只是一种评估机制,而非永恒的理论”时,其实已隐含地把正义归入了一种经验性的、情境依赖的机制框架。这种观点在形式上与社会契约论(如洛克、霍布斯、卢梭及罗尔斯)存在结构上的亲缘性。契约论者试图通过理性设定一个“永久有效”的合作框架,让人类社会在不确定的自然状态中达成某种稳定秩序。然而,🧵

当有人说“正义只是一种评估机制,而非永恒的理论”时,其实已隐含地把正义归入了一种经验性的、情境依赖的机制框架。这种观点在形式上与社会契约论(如洛克、霍布斯、卢梭及罗尔斯)存在结构上的亲缘性。契约论者试图通过理性设定一个“永久有效”的合作框架,让人类社会在不确定的自然状态中达成某种稳定秩序。然而,🧵

面对社交媒体与部分码农群体中对AI的狂热态度,我们有必要泼一盆冷水。所谓“AI正在思考”的说法,并非出于理性的判断,而更多是一种技术拜物教的症状,是对符号系统的盲目崇拜与对现实意义结构的彻底遗忘。

机器的假思:从“本体—意识—意义”结构出发对AI思考幻想的批判

摘要 当今人工智能技术在语言生成、图像识别与问题解答领域表现出惊人的能力,催生了一个广泛的幻想:AI似乎正在“思考”。本文从“本体 → 意识 → 意义”的三重结构出发,指出这种幻想在哲学上是错误的、在结构上是断裂的、在伦理上是危险的。真正的“思考”必须是一个结构性生成过程,而AI所呈现的只是信息性模拟。借由对思考本质的结构还原,本文试图重建人之为“思者”的独特性边界,拒绝技术决定论之幻想,并警惕人...

sophosletter.substack.com

July 18, 2025 at 6:21 PM

面对社交媒体与部分码农群体中对AI的狂热态度,我们有必要泼一盆冷水。所谓“AI正在思考”的说法,并非出于理性的判断,而更多是一种技术拜物教的症状,是对符号系统的盲目崇拜与对现实意义结构的彻底遗忘。

有推友问到,为什么在我撰写的伟大哲学家当中,没有提及马克思。我觉得这个问题问得很好,在这里解释一下。

毫无疑问,马克思是一位伟大的思想家,对人类社会的理解方式产生了深远影响。但他的理论重心并不在于哲学的本体论或认识论建构,而主要集中于历史、社会结构与经济关系的批判分析。他的贡献更多体现在政治经济学与社会学领域,而在哲学维度上,虽有深刻洞见,却缺乏系统的形而上学展开。因此,在哲学史讨论框架中,马克思并不作为核心哲学人物纳入。

毫无疑问,马克思是一位伟大的思想家,对人类社会的理解方式产生了深远影响。但他的理论重心并不在于哲学的本体论或认识论建构,而主要集中于历史、社会结构与经济关系的批判分析。他的贡献更多体现在政治经济学与社会学领域,而在哲学维度上,虽有深刻洞见,却缺乏系统的形而上学展开。因此,在哲学史讨论框架中,马克思并不作为核心哲学人物纳入。

12位最具影响力的哲学家

哲学史长达两千余年,涌现出无数伟大的思想家。在这漫长的发展过程中,有些哲学家的思想不仅深刻影响了当时的时代,而且穿越历史,对后世产生深远影响。本文选取其中12位最具影响力的哲学家,依时代先后分为六组,简要介绍其核心思想。

sophosletter.substack.com

July 16, 2025 at 4:20 PM

有推友问到,为什么在我撰写的伟大哲学家当中,没有提及马克思。我觉得这个问题问得很好,在这里解释一下。

毫无疑问,马克思是一位伟大的思想家,对人类社会的理解方式产生了深远影响。但他的理论重心并不在于哲学的本体论或认识论建构,而主要集中于历史、社会结构与经济关系的批判分析。他的贡献更多体现在政治经济学与社会学领域,而在哲学维度上,虽有深刻洞见,却缺乏系统的形而上学展开。因此,在哲学史讨论框架中,马克思并不作为核心哲学人物纳入。

毫无疑问,马克思是一位伟大的思想家,对人类社会的理解方式产生了深远影响。但他的理论重心并不在于哲学的本体论或认识论建构,而主要集中于历史、社会结构与经济关系的批判分析。他的贡献更多体现在政治经济学与社会学领域,而在哲学维度上,虽有深刻洞见,却缺乏系统的形而上学展开。因此,在哲学史讨论框架中,马克思并不作为核心哲学人物纳入。

哲学作为一门探究存在、真理和价值的学科,对人类思想和社会发展具有深远意义。它不仅是智慧的源泉,更是引导我们理解世界的钥匙。在一个高度抽象化的时代,哲学不再是奢侈的沉思,而是一种认清现实、参与公共讨论、做出深刻选择的基本能力。

sophosletter.substack.com/p/484?r=5te4ke

sophosletter.substack.com/p/484?r=5te4ke

哲学为什么重要,为什么人类发展应该是哲学的

Why Philosophy Matters: On the Necessity of a Philosophical Human Development

sophosletter.substack.com

July 15, 2025 at 4:03 PM

哲学作为一门探究存在、真理和价值的学科,对人类思想和社会发展具有深远意义。它不仅是智慧的源泉,更是引导我们理解世界的钥匙。在一个高度抽象化的时代,哲学不再是奢侈的沉思,而是一种认清现实、参与公共讨论、做出深刻选择的基本能力。

sophosletter.substack.com/p/484?r=5te4ke

sophosletter.substack.com/p/484?r=5te4ke

你的这段话有很多合理之处,例如对体制性依赖的反思,指出“属灵热心≠真理认知”。但是存在潜在矛盾与极端之处:

1. 要求每位信徒“独立读经”是否现实?

圣经是一部历史跨度大、文化背景深、文学体裁复杂的文本;即使神学家也无法完全“无预设”地读圣经;所以,完全排斥“神学传统”,其实是在否认教会历史两千年沉淀下来的集体智慧。这是一种 “极端个人主义的信仰观”。圣经本身是写给群体的,是在“教会的身体”中被保存、传讲、解释与活出来的。离开历史中圣徒的共同见证,只靠个体解释,容易陷入主观主义与断章取义的危险。

1. 要求每位信徒“独立读经”是否现实?

圣经是一部历史跨度大、文化背景深、文学体裁复杂的文本;即使神学家也无法完全“无预设”地读圣经;所以,完全排斥“神学传统”,其实是在否认教会历史两千年沉淀下来的集体智慧。这是一种 “极端个人主义的信仰观”。圣经本身是写给群体的,是在“教会的身体”中被保存、传讲、解释与活出来的。离开历史中圣徒的共同见证,只靠个体解释,容易陷入主观主义与断章取义的危险。

在传统教会系统中,绝大多数教徒即便真诚参与查经和灵修,仍可能终其一生在“教义迷宫”中打转,而无法真正回归圣经原貌的信仰。这种现象背后有多个层面的原因:

一、教义框架先入为主,圣经解释被“滤镜化”

教会传统与神学体系先行:许多教会先教导某种“正统教义”(如三位一体、灵魂不死、地狱永刑等),再引导信徒以这些框架去解释圣经。

信徒“学圣经”其实是在“学注解”:查经常围绕牧师、神学院教材或名人解经而非圣经文本本身,导致信仰变成“继承体系”,而非“追溯源头”。

二、体制性控制:权威、等级与服从文化

对“牧者”、“神学家”的依赖:平信徒往往被暗示“你没有资格自己解经”,必须依靠受训者讲解,

一、教义框架先入为主,圣经解释被“滤镜化”

教会传统与神学体系先行:许多教会先教导某种“正统教义”(如三位一体、灵魂不死、地狱永刑等),再引导信徒以这些框架去解释圣经。

信徒“学圣经”其实是在“学注解”:查经常围绕牧师、神学院教材或名人解经而非圣经文本本身,导致信仰变成“继承体系”,而非“追溯源头”。

二、体制性控制:权威、等级与服从文化

对“牧者”、“神学家”的依赖:平信徒往往被暗示“你没有资格自己解经”,必须依靠受训者讲解,

July 11, 2025 at 7:20 PM

你的这段话有很多合理之处,例如对体制性依赖的反思,指出“属灵热心≠真理认知”。但是存在潜在矛盾与极端之处:

1. 要求每位信徒“独立读经”是否现实?

圣经是一部历史跨度大、文化背景深、文学体裁复杂的文本;即使神学家也无法完全“无预设”地读圣经;所以,完全排斥“神学传统”,其实是在否认教会历史两千年沉淀下来的集体智慧。这是一种 “极端个人主义的信仰观”。圣经本身是写给群体的,是在“教会的身体”中被保存、传讲、解释与活出来的。离开历史中圣徒的共同见证,只靠个体解释,容易陷入主观主义与断章取义的危险。

1. 要求每位信徒“独立读经”是否现实?

圣经是一部历史跨度大、文化背景深、文学体裁复杂的文本;即使神学家也无法完全“无预设”地读圣经;所以,完全排斥“神学传统”,其实是在否认教会历史两千年沉淀下来的集体智慧。这是一种 “极端个人主义的信仰观”。圣经本身是写给群体的,是在“教会的身体”中被保存、传讲、解释与活出来的。离开历史中圣徒的共同见证,只靠个体解释,容易陷入主观主义与断章取义的危险。

猫爪星云是我们银河系中最活跃的恒星形成区域之一,距地球约5,500光年。猫爪星云富含气体和尘埃,是研究大质量恒星诞生的理想场所。

韦伯望远镜擅长研究大质量恒星的形成。

NASA下一个罗马望远镜旨在研究暗能量与宇宙膨胀。

韦伯望远镜擅长研究大质量恒星的形成。

NASA下一个罗马望远镜旨在研究暗能量与宇宙膨胀。

Explore a subset of toe bean-reminiscent structures within a section of the Cat’s Paw Nebula—a massive, local star-forming region located approximately 4,000 light-years away in the constellation Scorpius. #WebbAnniversary 🔭 🧪

Cosmic Caverns in the Cat's Paw Nebula

YouTube video by Space Telescope Science Institute

youtu.be

July 10, 2025 at 5:30 PM

猫爪星云是我们银河系中最活跃的恒星形成区域之一,距地球约5,500光年。猫爪星云富含气体和尘埃,是研究大质量恒星诞生的理想场所。

韦伯望远镜擅长研究大质量恒星的形成。

NASA下一个罗马望远镜旨在研究暗能量与宇宙膨胀。

韦伯望远镜擅长研究大质量恒星的形成。

NASA下一个罗马望远镜旨在研究暗能量与宇宙膨胀。

我很少关注科学哲学之类的内容。这类哲学家往往过于肤浅,他们的论述不仅无助于哲学的深入发展,反而使哲学丧失了应有的深度和意义,弊大于利。

Eric Voegelin once wrote:

"波普尔在哲学上如此缺乏教养,完全是一个原始的意识形态争论者,他甚至无法大致正确地复述柏拉图一页书的内容。阅读对他毫无用处;他知识匮乏,无法理解作者的意思。"

Eric Voegelin once wrote:

"波普尔在哲学上如此缺乏教养,完全是一个原始的意识形态争论者,他甚至无法大致正确地复述柏拉图一页书的内容。阅读对他毫无用处;他知识匮乏,无法理解作者的意思。"

我不太懂“反身性理论”,不过波普尔的“能够(有可能)被实验所否定的理论,才是真正可靠的理论”这一结论具有非常重要的现实意义,它能避免哲学的虚无感和幻灭感。

我说的理论的局部性和随机性,差不多算是对托马斯•库恩的破坏性创新理论的另一种表述。

相仿的,能够让被影响者(波及者)认可的理论或行动,才是唯一通往正义的方向。因此正义的关键是评估机制,而非理论推断。

我说的理论的局部性和随机性,差不多算是对托马斯•库恩的破坏性创新理论的另一种表述。

相仿的,能够让被影响者(波及者)认可的理论或行动,才是唯一通往正义的方向。因此正义的关键是评估机制,而非理论推断。

人类社会正如乔治·索罗斯(George Soros)在“反身性理论”(theory of reflexivity)中所指出的那样:个体的感知与行动不仅受既有规则的影响,同时也反过来塑造和改变这些规则本身。在社会学中,这一现象常被称为“自我实现的预言”(self-fulfilling prophecy)。与此相比,物理世界中的规律并不会因观察者的信念或行为而改变;它缺乏这种反身性与主观介入的循环机制。因此,物理世界在某种意义上远比人类社会简单得多。

July 9, 2025 at 8:04 PM

我很少关注科学哲学之类的内容。这类哲学家往往过于肤浅,他们的论述不仅无助于哲学的深入发展,反而使哲学丧失了应有的深度和意义,弊大于利。

Eric Voegelin once wrote:

"波普尔在哲学上如此缺乏教养,完全是一个原始的意识形态争论者,他甚至无法大致正确地复述柏拉图一页书的内容。阅读对他毫无用处;他知识匮乏,无法理解作者的意思。"

Eric Voegelin once wrote:

"波普尔在哲学上如此缺乏教养,完全是一个原始的意识形态争论者,他甚至无法大致正确地复述柏拉图一页书的内容。阅读对他毫无用处;他知识匮乏,无法理解作者的意思。"

人类社会正如乔治·索罗斯(George Soros)在“反身性理论”(theory of reflexivity)中所指出的那样:个体的感知与行动不仅受既有规则的影响,同时也反过来塑造和改变这些规则本身。在社会学中,这一现象常被称为“自我实现的预言”(self-fulfilling prophecy)。与此相比,物理世界中的规律并不会因观察者的信念或行为而改变;它缺乏这种反身性与主观介入的循环机制。因此,物理世界在某种意义上远比人类社会简单得多。

对现实的理解可以大致分为,完全有规律可循的宏观状态,和以随机性为主的微观状态。

而人类世界恰恰属于微观和宏观的结合区域。人类世界实际上在完全有规律可循和随机性主导间来回穿插。

理性规律性描述的宏观性;个性自由关注的是微观状态。

现实中没有那种理论能真正主导世界,但是又时不时产生一些主导理论,这就是我们所处的现实。

而人类世界恰恰属于微观和宏观的结合区域。人类世界实际上在完全有规律可循和随机性主导间来回穿插。

理性规律性描述的宏观性;个性自由关注的是微观状态。

现实中没有那种理论能真正主导世界,但是又时不时产生一些主导理论,这就是我们所处的现实。

@buool.bsky.social 兄可能要问:

如果连柏拉图和康德也不能避免遮蔽,那么我们还要哲学做什么?

我们需要哲学,正是因为我们不想被他们的遮蔽永远束缚。事实上,后现代哲学,正是一场哲学对哲学的反思运动。这些哲学流派没有否定哲学的价值,但要求哲学必须经历自我去神圣化、自我反思、自我拆解的历程。所以,历史上的哲学体系确实有许多遮蔽、偏见与意识形态功能,但哲学之所以伟大,不是因为它始终正确,而在于它能揭示自己的遮蔽,并容许使自己被颠覆。

如果连柏拉图和康德也不能避免遮蔽,那么我们还要哲学做什么?

我们需要哲学,正是因为我们不想被他们的遮蔽永远束缚。事实上,后现代哲学,正是一场哲学对哲学的反思运动。这些哲学流派没有否定哲学的价值,但要求哲学必须经历自我去神圣化、自我反思、自我拆解的历程。所以,历史上的哲学体系确实有许多遮蔽、偏见与意识形态功能,但哲学之所以伟大,不是因为它始终正确,而在于它能揭示自己的遮蔽,并容许使自己被颠覆。

July 9, 2025 at 3:39 PM

人类社会正如乔治·索罗斯(George Soros)在“反身性理论”(theory of reflexivity)中所指出的那样:个体的感知与行动不仅受既有规则的影响,同时也反过来塑造和改变这些规则本身。在社会学中,这一现象常被称为“自我实现的预言”(self-fulfilling prophecy)。与此相比,物理世界中的规律并不会因观察者的信念或行为而改变;它缺乏这种反身性与主观介入的循环机制。因此,物理世界在某种意义上远比人类社会简单得多。

看来我被曾子拉黑了。不知是什么原因,或许是因为我戳穿了他那点自以为是的“见识”。一个能为以色列滥杀平民找理由的人,恐怕离“文明人”的标准还有很长距离。

Anyway , @shadowking111.bsky.social 兄提到了伏尔态的《老实人》,这使我对 @buool.bsky.social 兄所说的:

"而贬低人的肉体、贬低人的个性,实际上是古文明乃至现代文明奴役弱者的理论基础。"

有了更多的理解。哲学是否虚伪?为什么哲学花了两千多年才开始认真对待肉体、个性、差异、性别、弱者与他者?

Anyway , @shadowking111.bsky.social 兄提到了伏尔态的《老实人》,这使我对 @buool.bsky.social 兄所说的:

"而贬低人的肉体、贬低人的个性,实际上是古文明乃至现代文明奴役弱者的理论基础。"

有了更多的理解。哲学是否虚伪?为什么哲学花了两千多年才开始认真对待肉体、个性、差异、性别、弱者与他者?

July 8, 2025 at 9:00 PM

看来我被曾子拉黑了。不知是什么原因,或许是因为我戳穿了他那点自以为是的“见识”。一个能为以色列滥杀平民找理由的人,恐怕离“文明人”的标准还有很长距离。

Anyway , @shadowking111.bsky.social 兄提到了伏尔态的《老实人》,这使我对 @buool.bsky.social 兄所说的:

"而贬低人的肉体、贬低人的个性,实际上是古文明乃至现代文明奴役弱者的理论基础。"

有了更多的理解。哲学是否虚伪?为什么哲学花了两千多年才开始认真对待肉体、个性、差异、性别、弱者与他者?

Anyway , @shadowking111.bsky.social 兄提到了伏尔态的《老实人》,这使我对 @buool.bsky.social 兄所说的:

"而贬低人的肉体、贬低人的个性,实际上是古文明乃至现代文明奴役弱者的理论基础。"

有了更多的理解。哲学是否虚伪?为什么哲学花了两千多年才开始认真对待肉体、个性、差异、性别、弱者与他者?

从本质上来说,保守主义思想往往不是源自深思熟虑,而是出于惯性与害怕改变。他们很少涉足哲学,而是情感与习俗的产物。

密尔(John Stuart Mill)曾经说过:

“我的意思绝不是说保守党人普遍愚蠢。我的意思是说,愚蠢的人通常都是保守党人。”

密尔并不是简单地侮辱保守主义者,而是提醒大家:

如何在民主社会中提升大众的理性与判断力,使其不只是本能地选择“熟悉的东西”,而能真正参与有理性的公共生活。

密尔(John Stuart Mill)曾经说过:

“我的意思绝不是说保守党人普遍愚蠢。我的意思是说,愚蠢的人通常都是保守党人。”

密尔并不是简单地侮辱保守主义者,而是提醒大家:

如何在民主社会中提升大众的理性与判断力,使其不只是本能地选择“熟悉的东西”,而能真正参与有理性的公共生活。

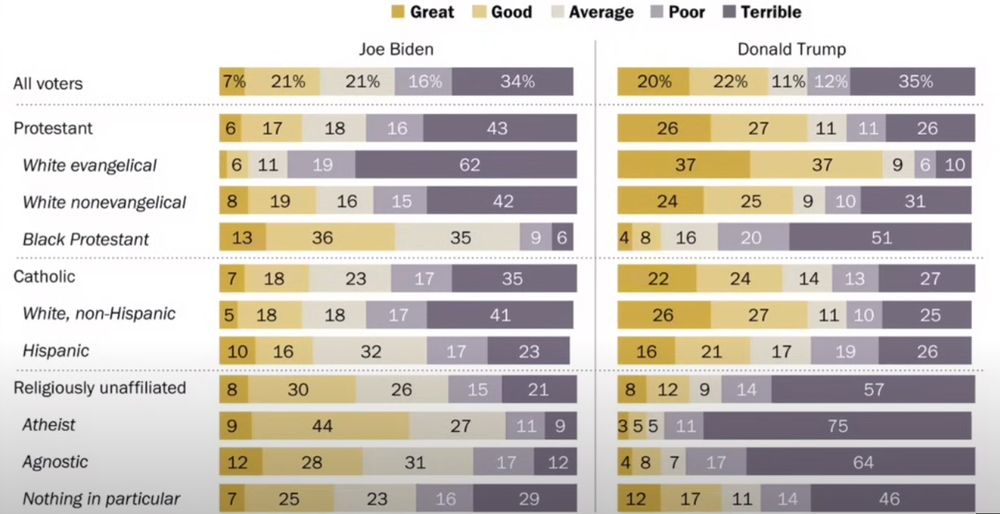

我始终认为,这种部落政治在白人福音派中才是最突出的,而且远在所谓左派之上。参考数据最下方,极其讨厌川普的人数>极其喜欢拜登人数+较为喜欢拜登人数。而且,极其喜欢拜登的人数,连比较喜欢拜登的人数一半都不到。

反观川粉的主力军,截然不同,恨拜登者人数≈狂热川粉+较为喜欢川普的人数。而且要命的是,极端川粉的数量与普通支持者的数量几乎一致。

反观川粉的主力军,截然不同,恨拜登者人数≈狂热川粉+较为喜欢川普的人数。而且要命的是,极端川粉的数量与普通支持者的数量几乎一致。

July 8, 2025 at 5:47 PM

从本质上来说,保守主义思想往往不是源自深思熟虑,而是出于惯性与害怕改变。他们很少涉足哲学,而是情感与习俗的产物。

密尔(John Stuart Mill)曾经说过:

“我的意思绝不是说保守党人普遍愚蠢。我的意思是说,愚蠢的人通常都是保守党人。”

密尔并不是简单地侮辱保守主义者,而是提醒大家:

如何在民主社会中提升大众的理性与判断力,使其不只是本能地选择“熟悉的东西”,而能真正参与有理性的公共生活。

密尔(John Stuart Mill)曾经说过:

“我的意思绝不是说保守党人普遍愚蠢。我的意思是说,愚蠢的人通常都是保守党人。”

密尔并不是简单地侮辱保守主义者,而是提醒大家:

如何在民主社会中提升大众的理性与判断力,使其不只是本能地选择“熟悉的东西”,而能真正参与有理性的公共生活。

Interesting survey. 白人福音派与无神论者形成镜像式关系。

这说明美国的政治不是一种成熟民主的表征,而是一种文化焦虑与认同恐惧交织下的失衡社会症候群。

这是典型的部落式政治:政治成为信仰的战场,认同压倒了理性,忠诚战胜了讨论。

这场镜像对立中,我们看见的不是“信仰”或“理性”的胜利,而是它们被政治机器挪用后的变态。

可能的出路:走出镜像,重返人性→哲学的任务?

这说明美国的政治不是一种成熟民主的表征,而是一种文化焦虑与认同恐惧交织下的失衡社会症候群。

这是典型的部落式政治:政治成为信仰的战场,认同压倒了理性,忠诚战胜了讨论。

这场镜像对立中,我们看见的不是“信仰”或“理性”的胜利,而是它们被政治机器挪用后的变态。

可能的出路:走出镜像,重返人性→哲学的任务?

巨大的謊言--拜粉?

五岳散人等對川粉、拜粉兩個陣營等同視之。但有個先決的問題,拜粉在哪裡?他們是否廣泛出現?為什麼在社交平台我幾乎沒有見過拜粉,而川粉卻隨處可見?

根據皮尤中心出示的數據,可以輕鬆駁斥“拜粉”理論。認為拜登極其優秀的選民,無論從宗教還是種族來看,非常少。總體來看,川粉之於投票川普之人的比例是拜登支持者中“拜粉”的3倍左右!在白人福音派,更是10倍差距...

在拜登的選民數據中,幾乎沒有狂熱的支持者,甚至狂熱的反對者程度也遠不如川普。造成"拜粉很多”這一錯覺的,是因為數據中“反川者”對川普的反感極高。而他們並非什麼拜粉!

五岳散人等人走進一個巨大的誤區--即反川=拜粉!

五岳散人等對川粉、拜粉兩個陣營等同視之。但有個先決的問題,拜粉在哪裡?他們是否廣泛出現?為什麼在社交平台我幾乎沒有見過拜粉,而川粉卻隨處可見?

根據皮尤中心出示的數據,可以輕鬆駁斥“拜粉”理論。認為拜登極其優秀的選民,無論從宗教還是種族來看,非常少。總體來看,川粉之於投票川普之人的比例是拜登支持者中“拜粉”的3倍左右!在白人福音派,更是10倍差距...

在拜登的選民數據中,幾乎沒有狂熱的支持者,甚至狂熱的反對者程度也遠不如川普。造成"拜粉很多”這一錯覺的,是因為數據中“反川者”對川普的反感極高。而他們並非什麼拜粉!

五岳散人等人走進一個巨大的誤區--即反川=拜粉!

July 8, 2025 at 4:11 PM

Interesting survey. 白人福音派与无神论者形成镜像式关系。

这说明美国的政治不是一种成熟民主的表征,而是一种文化焦虑与认同恐惧交织下的失衡社会症候群。

这是典型的部落式政治:政治成为信仰的战场,认同压倒了理性,忠诚战胜了讨论。

这场镜像对立中,我们看见的不是“信仰”或“理性”的胜利,而是它们被政治机器挪用后的变态。

可能的出路:走出镜像,重返人性→哲学的任务?

这说明美国的政治不是一种成熟民主的表征,而是一种文化焦虑与认同恐惧交织下的失衡社会症候群。

这是典型的部落式政治:政治成为信仰的战场,认同压倒了理性,忠诚战胜了讨论。

这场镜像对立中,我们看见的不是“信仰”或“理性”的胜利,而是它们被政治机器挪用后的变态。

可能的出路:走出镜像,重返人性→哲学的任务?

在中文世界,那些像程益中之类的“川黑”们常让我想起尼采的警句:“当你凝视深渊时,深渊也在凝视你。”他们声称是在对抗极端主义与民粹专制,然而他们的姿态与语言,往往正沦为另一种深渊的回音。

他们表面上看很有“正义感”,但本质上是靠一堆“高概念 + 情绪化措辞”在制造一种道德高地,显出其“修辞胜于事实”的空洞本质。

更令人警惕的是,他们的话语逻辑中隐含着一种危险的二元划界:谁不站在我这一边,谁就是堕落、背叛者。他们指责他人堕落时,自己却在以同样的非理性与划界冲动践踏了理性的底线。他们宣称在“守护启蒙”,但启蒙思想本身就强调多元理性和反对话语垄断。批判权力并不意味着你有资格垄断正义定义。1/2

他们表面上看很有“正义感”,但本质上是靠一堆“高概念 + 情绪化措辞”在制造一种道德高地,显出其“修辞胜于事实”的空洞本质。

更令人警惕的是,他们的话语逻辑中隐含着一种危险的二元划界:谁不站在我这一边,谁就是堕落、背叛者。他们指责他人堕落时,自己却在以同样的非理性与划界冲动践踏了理性的底线。他们宣称在“守护启蒙”,但启蒙思想本身就强调多元理性和反对话语垄断。批判权力并不意味着你有资格垄断正义定义。1/2

(也说借来了的观点)对戒酒能起最大帮助的,是匿名戒酒协会;最能疏解抑郁的,还是曾经的抑郁者。

毕竟有过切身的经历,才会对问题的病根一清二楚。

政治也无需任何人白璧无瑕,能够认识曾经的错,恰恰意味着对某类问题具有了免疫力,且能在相关领域成为更好的治疗者和改革者(执迷不悟者不算)

说的好像马斯克还有救?

我自己也读出来了这么一点意思,但愿吧!

毕竟有过切身的经历,才会对问题的病根一清二楚。

政治也无需任何人白璧无瑕,能够认识曾经的错,恰恰意味着对某类问题具有了免疫力,且能在相关领域成为更好的治疗者和改革者(执迷不悟者不算)

说的好像马斯克还有救?

我自己也读出来了这么一点意思,但愿吧!

从启蒙的背叛者到帝国的卫道士,这些华川公知的蜕变,昭示了后真相时代的另一重危险:当反极权的正义感异化为对强权和霸权的迷信,当批判精神退化为精致的虚伪的犬儒主义,我们不再拥有自由的思想,只剩下正义的面具。他们不再是舆论监督者、权力制衡者,他们已沦为强权政治和霸权主义的奴仆和应声虫。

July 8, 2025 at 2:57 PM

在中文世界,那些像程益中之类的“川黑”们常让我想起尼采的警句:“当你凝视深渊时,深渊也在凝视你。”他们声称是在对抗极端主义与民粹专制,然而他们的姿态与语言,往往正沦为另一种深渊的回音。

他们表面上看很有“正义感”,但本质上是靠一堆“高概念 + 情绪化措辞”在制造一种道德高地,显出其“修辞胜于事实”的空洞本质。

更令人警惕的是,他们的话语逻辑中隐含着一种危险的二元划界:谁不站在我这一边,谁就是堕落、背叛者。他们指责他人堕落时,自己却在以同样的非理性与划界冲动践踏了理性的底线。他们宣称在“守护启蒙”,但启蒙思想本身就强调多元理性和反对话语垄断。批判权力并不意味着你有资格垄断正义定义。1/2

他们表面上看很有“正义感”,但本质上是靠一堆“高概念 + 情绪化措辞”在制造一种道德高地,显出其“修辞胜于事实”的空洞本质。

更令人警惕的是,他们的话语逻辑中隐含着一种危险的二元划界:谁不站在我这一边,谁就是堕落、背叛者。他们指责他人堕落时,自己却在以同样的非理性与划界冲动践踏了理性的底线。他们宣称在“守护启蒙”,但启蒙思想本身就强调多元理性和反对话语垄断。批判权力并不意味着你有资格垄断正义定义。1/2

你的理解触及了一个很深刻的问题:人的身体与精神、个体与整体,到底孰轻孰重?

哲学从不主张“贬低肉体”或“贬低个体差异”本身,恰恰相反,真正深刻的哲学传统,总是试图赋予肉体以尊严、赋予个体以普遍意义。

你可能要问:意义是否是奢侈品?穷人只是关心生存?你这个问题非常关键,触及了哲学与社会正义。

是的,生存是首要的、不可剥夺的前提:“饥饿的人是听不见福音的。”——这是一句在神学与社会学中广为流传的警句。穷人首先确实需要食物、庇护、安全等基本生存条件。任何忽视这一点、直接谈“精神升华”或“意义追求”的哲学,都会变得虚伪甚至残酷。人的现实存在必须是物质的、身体的。1/3

哲学从不主张“贬低肉体”或“贬低个体差异”本身,恰恰相反,真正深刻的哲学传统,总是试图赋予肉体以尊严、赋予个体以普遍意义。

你可能要问:意义是否是奢侈品?穷人只是关心生存?你这个问题非常关键,触及了哲学与社会正义。

是的,生存是首要的、不可剥夺的前提:“饥饿的人是听不见福音的。”——这是一句在神学与社会学中广为流传的警句。穷人首先确实需要食物、庇护、安全等基本生存条件。任何忽视这一点、直接谈“精神升华”或“意义追求”的哲学,都会变得虚伪甚至残酷。人的现实存在必须是物质的、身体的。1/3

你与我辩论的实质是在争论,到底是人的肉体重要,还是精神上的灵魂重要;到底是人的社会属性(社会整体)重要,还是个体重要。

实际上毫不含糊,人的肉体与精神(灵魂)同等重要;人的个体(性)差异性与社会整体性(个体之间的相似性)也同等重要。

而贬低人的肉体、贬低人的个性,实际上是古文明乃至现代文明奴役弱者的理论基础。

实际上毫不含糊,人的肉体与精神(灵魂)同等重要;人的个体(性)差异性与社会整体性(个体之间的相似性)也同等重要。

而贬低人的肉体、贬低人的个性,实际上是古文明乃至现代文明奴役弱者的理论基础。

你将人的生物性与人的本质搞混了。比如,植物也需要水和阳光,但没人会说“吸收阳光”是人的本质。同样地,氧气、食物、性冲动等是人类作为生物所依赖的生存条件,却不足以界定“人之为人”。哲学从未否认人类的生物基础,但其根本关怀在于追问:在人类的生物性之上,是否可能成为一种“更高意义上的存在者”?这正是人的伦理性、文化性、自由性与历史性的根源所在。

而一旦彻底拥抱动物性,历史已多次证明,灾难往往由此而生。纳粹主义正是如此,它奉行“生物优越”逻辑,主张“优等人种应当生存,劣等人种理应被淘汰”——这才是真正意义上“灭绝人性”的思想。1/2

而一旦彻底拥抱动物性,历史已多次证明,灾难往往由此而生。纳粹主义正是如此,它奉行“生物优越”逻辑,主张“优等人种应当生存,劣等人种理应被淘汰”——这才是真正意义上“灭绝人性”的思想。1/2

July 8, 2025 at 1:53 PM

你的理解触及了一个很深刻的问题:人的身体与精神、个体与整体,到底孰轻孰重?

哲学从不主张“贬低肉体”或“贬低个体差异”本身,恰恰相反,真正深刻的哲学传统,总是试图赋予肉体以尊严、赋予个体以普遍意义。

你可能要问:意义是否是奢侈品?穷人只是关心生存?你这个问题非常关键,触及了哲学与社会正义。

是的,生存是首要的、不可剥夺的前提:“饥饿的人是听不见福音的。”——这是一句在神学与社会学中广为流传的警句。穷人首先确实需要食物、庇护、安全等基本生存条件。任何忽视这一点、直接谈“精神升华”或“意义追求”的哲学,都会变得虚伪甚至残酷。人的现实存在必须是物质的、身体的。1/3

哲学从不主张“贬低肉体”或“贬低个体差异”本身,恰恰相反,真正深刻的哲学传统,总是试图赋予肉体以尊严、赋予个体以普遍意义。

你可能要问:意义是否是奢侈品?穷人只是关心生存?你这个问题非常关键,触及了哲学与社会正义。

是的,生存是首要的、不可剥夺的前提:“饥饿的人是听不见福音的。”——这是一句在神学与社会学中广为流传的警句。穷人首先确实需要食物、庇护、安全等基本生存条件。任何忽视这一点、直接谈“精神升华”或“意义追求”的哲学,都会变得虚伪甚至残酷。人的现实存在必须是物质的、身体的。1/3

你将人的生物性与人的本质搞混了。比如,植物也需要水和阳光,但没人会说“吸收阳光”是人的本质。同样地,氧气、食物、性冲动等是人类作为生物所依赖的生存条件,却不足以界定“人之为人”。哲学从未否认人类的生物基础,但其根本关怀在于追问:在人类的生物性之上,是否可能成为一种“更高意义上的存在者”?这正是人的伦理性、文化性、自由性与历史性的根源所在。

而一旦彻底拥抱动物性,历史已多次证明,灾难往往由此而生。纳粹主义正是如此,它奉行“生物优越”逻辑,主张“优等人种应当生存,劣等人种理应被淘汰”——这才是真正意义上“灭绝人性”的思想。1/2

而一旦彻底拥抱动物性,历史已多次证明,灾难往往由此而生。纳粹主义正是如此,它奉行“生物优越”逻辑,主张“优等人种应当生存,劣等人种理应被淘汰”——这才是真正意义上“灭绝人性”的思想。1/2

我们将所有生物生存都需要的因素列为一个集合,而动物特需的因素是生物集的子集,而猿类特需的因素又是动物集的子集,而人类特需的是猿类集的子集。

基本上所有的古典哲学家(包括马克思),都宣称人类集中的因素才是人类的本质,比如理性、劳动。

那么动物生存普遍需要的因素,比如氧气,若不是人必须的本质因素,是否可以把所有人都送入无空气的太空。

答案肯定是不行,那么哲学家口口声称的,摈弃人的动物性,到底是什么意思?

既然摒弃是不现实,那么用理性改造人性,也即空想。只有彻彻底底拥抱、承认和维护人的动物性,才是正义得以立足的前提。

灭绝人性的任何理论,都会导致人类的灾难。

基本上所有的古典哲学家(包括马克思),都宣称人类集中的因素才是人类的本质,比如理性、劳动。

那么动物生存普遍需要的因素,比如氧气,若不是人必须的本质因素,是否可以把所有人都送入无空气的太空。

答案肯定是不行,那么哲学家口口声称的,摈弃人的动物性,到底是什么意思?

既然摒弃是不现实,那么用理性改造人性,也即空想。只有彻彻底底拥抱、承认和维护人的动物性,才是正义得以立足的前提。

灭绝人性的任何理论,都会导致人类的灾难。

July 7, 2025 at 4:05 PM

你将人的生物性与人的本质搞混了。比如,植物也需要水和阳光,但没人会说“吸收阳光”是人的本质。同样地,氧气、食物、性冲动等是人类作为生物所依赖的生存条件,却不足以界定“人之为人”。哲学从未否认人类的生物基础,但其根本关怀在于追问:在人类的生物性之上,是否可能成为一种“更高意义上的存在者”?这正是人的伦理性、文化性、自由性与历史性的根源所在。

而一旦彻底拥抱动物性,历史已多次证明,灾难往往由此而生。纳粹主义正是如此,它奉行“生物优越”逻辑,主张“优等人种应当生存,劣等人种理应被淘汰”——这才是真正意义上“灭绝人性”的思想。1/2

而一旦彻底拥抱动物性,历史已多次证明,灾难往往由此而生。纳粹主义正是如此,它奉行“生物优越”逻辑,主张“优等人种应当生存,劣等人种理应被淘汰”——这才是真正意义上“灭绝人性”的思想。1/2

从社会学视角出发,宗教并不必然建立于有神信仰之上。一个宗教可以是无神的,可以没有固定的正典体系,也不依赖特定的历史叙事结构。其根本特征在于:人类在面对死亡、苦难、自由、宇宙起源等终极问题时所建构的意义系统与精神实践。因此,无论是亚伯拉罕传统,还是东方神秘主义传统,其本质上都是人类文明对“终极关怀”的文化性回应,而非不可通约的意识结构。

东方宗教,不适合称“religion”。这是西人用亚伯拉罕宗教视角的分析结果,正如很多基督徒批评中国人拜祖宗为偶像神,但他们又声称中国人是无神论?本悖论恰好体现东西方宗教思维之别。

亚伯拉罕宗教的一个特点是:最基本的教义立足天启正典所记录的历史,并且还预测未来所必须发生的事件。这些内容是完全可以使用历史批判法去评估的。东方宗教没有此类包袱。

信仰和科学的调和是有限度的,一旦涉及亚伯拉罕宗教的基本历史陈述,显得矛盾重重。进化论、堕胎、地心说,这些甚至是小问题。。。

亚伯拉罕宗教的一个特点是:最基本的教义立足天启正典所记录的历史,并且还预测未来所必须发生的事件。这些内容是完全可以使用历史批判法去评估的。东方宗教没有此类包袱。

信仰和科学的调和是有限度的,一旦涉及亚伯拉罕宗教的基本历史陈述,显得矛盾重重。进化论、堕胎、地心说,这些甚至是小问题。。。

July 6, 2025 at 3:35 PM

从社会学视角出发,宗教并不必然建立于有神信仰之上。一个宗教可以是无神的,可以没有固定的正典体系,也不依赖特定的历史叙事结构。其根本特征在于:人类在面对死亡、苦难、自由、宇宙起源等终极问题时所建构的意义系统与精神实践。因此,无论是亚伯拉罕传统,还是东方神秘主义传统,其本质上都是人类文明对“终极关怀”的文化性回应,而非不可通约的意识结构。

在中文世界中,科学与宗教的关系往往被简化为一种二元对立的思维模式。这在一定程度上源于哲学教育的缺失,使得人们在思维上缺乏结构性与深度,易陷入非此即彼的判断。事实上,科学与宗教既不必互为敌对,也不可轻率调和。我们需要一种更具结构性与反思性的视角:承认二者的差异与张力,理解各自的边界与限度,并在共同的终极关怀中展开真正的对话。

科学与宗教的关系:冲突、互补还是独立?

两种世界观的张力与对话

sophosletter.substack.com

July 5, 2025 at 2:51 PM

在中文世界中,科学与宗教的关系往往被简化为一种二元对立的思维模式。这在一定程度上源于哲学教育的缺失,使得人们在思维上缺乏结构性与深度,易陷入非此即彼的判断。事实上,科学与宗教既不必互为敌对,也不可轻率调和。我们需要一种更具结构性与反思性的视角:承认二者的差异与张力,理解各自的边界与限度,并在共同的终极关怀中展开真正的对话。

当今世界,无论东方还是西方,都在科学的语言中寻找对人的理解。然而,科学只能告诉我们人“如何行动”,却无法回答我们“为何而活”。人在本质上是一个追求意义的存在——若忽视这一点,我们便会用半个世界观解释全部的人类现象,终将迷失于意义的荒原之中。

被科学遮蔽的意义:论人的超越性维度

一、引言:科学主义的时代

sophosletter.substack.com

July 1, 2025 at 5:56 PM

当今世界,无论东方还是西方,都在科学的语言中寻找对人的理解。然而,科学只能告诉我们人“如何行动”,却无法回答我们“为何而活”。人在本质上是一个追求意义的存在——若忽视这一点,我们便会用半个世界观解释全部的人类现象,终将迷失于意义的荒原之中。