11月11日はフョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキーの誕生日(1821)。ボルヘスはドストエフスキー自身がまるでドストエフスキーの作中人物のように思われるが違う、と読者に警告する。また彼の作品に『現代は有為転変に過大な意味を付与しすぎる』とさらなる警告を促す。

November 10, 2025 at 11:07 PM

11月11日はフョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキーの誕生日(1821)。ボルヘスはドストエフスキー自身がまるでドストエフスキーの作中人物のように思われるが違う、と読者に警告する。また彼の作品に『現代は有為転変に過大な意味を付与しすぎる』とさらなる警告を促す。

「カラマーゾフの兄弟」をまた読み始めたが、今の気分はドストエフスキーではなくてソルジェニーツィンなのだった。ソルジェニーツィンは私の中ではお仕事小説の位置付け。

November 6, 2025 at 3:44 AM

「カラマーゾフの兄弟」をまた読み始めたが、今の気分はドストエフスキーではなくてソルジェニーツィンなのだった。ソルジェニーツィンは私の中ではお仕事小説の位置付け。

おはすこ火曜日⛅ 疲れが出ているのか早起きできませんでした。年寄りは基本あまり長く眠れないものなで寧ろ良いことなのでしょうが…

11月11日は1のゾロ目の日ということで「サッカーの日」(イレブン並び)「公共建築の日」(柱が四本)「立ち飲みの日」(1111は人が立ち飲みしてる姿に見えるよね?←おいおい。。)とかいろんな記念日になってますが、個人的にはドストエフスキーの誕生日ですね。

背表紙の古びかたから「カラマーゾフ」を一番最初に購入したのがわかる。「罪と罰」は高校のときに図書館で読んで、中年になってから再読時に買ったのか📚

11月11日は1のゾロ目の日ということで「サッカーの日」(イレブン並び)「公共建築の日」(柱が四本)「立ち飲みの日」(1111は人が立ち飲みしてる姿に見えるよね?←おいおい。。)とかいろんな記念日になってますが、個人的にはドストエフスキーの誕生日ですね。

背表紙の古びかたから「カラマーゾフ」を一番最初に購入したのがわかる。「罪と罰」は高校のときに図書館で読んで、中年になってから再読時に買ったのか📚

November 10, 2025 at 10:57 PM

おはすこ火曜日⛅ 疲れが出ているのか早起きできませんでした。年寄りは基本あまり長く眠れないものなで寧ろ良いことなのでしょうが…

11月11日は1のゾロ目の日ということで「サッカーの日」(イレブン並び)「公共建築の日」(柱が四本)「立ち飲みの日」(1111は人が立ち飲みしてる姿に見えるよね?←おいおい。。)とかいろんな記念日になってますが、個人的にはドストエフスキーの誕生日ですね。

背表紙の古びかたから「カラマーゾフ」を一番最初に購入したのがわかる。「罪と罰」は高校のときに図書館で読んで、中年になってから再読時に買ったのか📚

11月11日は1のゾロ目の日ということで「サッカーの日」(イレブン並び)「公共建築の日」(柱が四本)「立ち飲みの日」(1111は人が立ち飲みしてる姿に見えるよね?←おいおい。。)とかいろんな記念日になってますが、個人的にはドストエフスキーの誕生日ですね。

背表紙の古びかたから「カラマーゾフ」を一番最初に購入したのがわかる。「罪と罰」は高校のときに図書館で読んで、中年になってから再読時に買ったのか📚

「The Secret History」でも感じたことだが、作者のドナ・タートはもしや日本通?

この作品でも「鋼の錬金術師」が好きな男の子が出て来たり、大人になったテオは野口米次郎の詩を思い出したりする。

「禍福は糾える縄の如し」と言うが、この作品では「善悪は糾える縄の如し」で描かれる。悪であり、善である。

愛のための悪は善なのか。

悪を重ねた結果が善になった場合、それは悪なのか善なのか。

前提が善であっても選択肢を間違え続けて周囲を不幸にしてしまった場合、それは善たりえるのか。

最終巻になってドストエフスキーの「白痴」に呼応したもののようになっていて心が震えた。

この作品でも「鋼の錬金術師」が好きな男の子が出て来たり、大人になったテオは野口米次郎の詩を思い出したりする。

「禍福は糾える縄の如し」と言うが、この作品では「善悪は糾える縄の如し」で描かれる。悪であり、善である。

愛のための悪は善なのか。

悪を重ねた結果が善になった場合、それは悪なのか善なのか。

前提が善であっても選択肢を間違え続けて周囲を不幸にしてしまった場合、それは善たりえるのか。

最終巻になってドストエフスキーの「白痴」に呼応したもののようになっていて心が震えた。

November 5, 2025 at 1:04 AM

「The Secret History」でも感じたことだが、作者のドナ・タートはもしや日本通?

この作品でも「鋼の錬金術師」が好きな男の子が出て来たり、大人になったテオは野口米次郎の詩を思い出したりする。

「禍福は糾える縄の如し」と言うが、この作品では「善悪は糾える縄の如し」で描かれる。悪であり、善である。

愛のための悪は善なのか。

悪を重ねた結果が善になった場合、それは悪なのか善なのか。

前提が善であっても選択肢を間違え続けて周囲を不幸にしてしまった場合、それは善たりえるのか。

最終巻になってドストエフスキーの「白痴」に呼応したもののようになっていて心が震えた。

この作品でも「鋼の錬金術師」が好きな男の子が出て来たり、大人になったテオは野口米次郎の詩を思い出したりする。

「禍福は糾える縄の如し」と言うが、この作品では「善悪は糾える縄の如し」で描かれる。悪であり、善である。

愛のための悪は善なのか。

悪を重ねた結果が善になった場合、それは悪なのか善なのか。

前提が善であっても選択肢を間違え続けて周囲を不幸にしてしまった場合、それは善たりえるのか。

最終巻になってドストエフスキーの「白痴」に呼応したもののようになっていて心が震えた。

ドストエフスキー『悪霊』1/3読みました。長い……。いよいよ主人公が愛すべき我らのステパン氏からニコライ・スタヴローギンに代わり、語り部もB氏から神の視点へ。 #読書

『悪霊』に限らず、ドストエフスキー作品はとにかく登場人物が覚えづらい。人数や名前のせいもあるけど、何より「キャラクター」というものがないからだ、と思います。「この人はこういう人だ」とパッと出てくる特徴がなく、誰も彼もひどく複雑・曖昧な人物造形となっています。神の視点から叙述されているにもかかわらず、どの人も何考えてるかわからない。台詞からも読み取れない。みんな腹に一物あるんです。

『悪霊』に限らず、ドストエフスキー作品はとにかく登場人物が覚えづらい。人数や名前のせいもあるけど、何より「キャラクター」というものがないからだ、と思います。「この人はこういう人だ」とパッと出てくる特徴がなく、誰も彼もひどく複雑・曖昧な人物造形となっています。神の視点から叙述されているにもかかわらず、どの人も何考えてるかわからない。台詞からも読み取れない。みんな腹に一物あるんです。

November 5, 2025 at 9:58 AM

ドストエフスキー『悪霊』1/3読みました。長い……。いよいよ主人公が愛すべき我らのステパン氏からニコライ・スタヴローギンに代わり、語り部もB氏から神の視点へ。 #読書

『悪霊』に限らず、ドストエフスキー作品はとにかく登場人物が覚えづらい。人数や名前のせいもあるけど、何より「キャラクター」というものがないからだ、と思います。「この人はこういう人だ」とパッと出てくる特徴がなく、誰も彼もひどく複雑・曖昧な人物造形となっています。神の視点から叙述されているにもかかわらず、どの人も何考えてるかわからない。台詞からも読み取れない。みんな腹に一物あるんです。

『悪霊』に限らず、ドストエフスキー作品はとにかく登場人物が覚えづらい。人数や名前のせいもあるけど、何より「キャラクター」というものがないからだ、と思います。「この人はこういう人だ」とパッと出てくる特徴がなく、誰も彼もひどく複雑・曖昧な人物造形となっています。神の視点から叙述されているにもかかわらず、どの人も何考えてるかわからない。台詞からも読み取れない。みんな腹に一物あるんです。

人生で一度でいいから、小説を書きたいと思っていたのだけど、最近は誰かが書いた小説の世界を生かされているのだと考えるようになった。

キラキラしたリア充小説のような類ではなく、カフカとかトーマス・ベルンハルト、P.K.ディックのような作品。

私は若い頃から『世捨て人』願望が強いのだけど、歳をとるごとに『人間嫌い』と『厭世観』に歯止めがかからず、ますます『世捨て』願望が強くなる一方だ。

何かを「捨てる」ということは、捨てようと思っている対象に対して「無関心になる」ということと同義であろうし、「捨てる」ことでしか自分を守れないこともある。

↓彼の愛読書はドストエフスキーの『地下室の手記』だ。

キラキラしたリア充小説のような類ではなく、カフカとかトーマス・ベルンハルト、P.K.ディックのような作品。

私は若い頃から『世捨て人』願望が強いのだけど、歳をとるごとに『人間嫌い』と『厭世観』に歯止めがかからず、ますます『世捨て』願望が強くなる一方だ。

何かを「捨てる」ということは、捨てようと思っている対象に対して「無関心になる」ということと同義であろうし、「捨てる」ことでしか自分を守れないこともある。

↓彼の愛読書はドストエフスキーの『地下室の手記』だ。

November 3, 2025 at 4:10 AM

人生で一度でいいから、小説を書きたいと思っていたのだけど、最近は誰かが書いた小説の世界を生かされているのだと考えるようになった。

キラキラしたリア充小説のような類ではなく、カフカとかトーマス・ベルンハルト、P.K.ディックのような作品。

私は若い頃から『世捨て人』願望が強いのだけど、歳をとるごとに『人間嫌い』と『厭世観』に歯止めがかからず、ますます『世捨て』願望が強くなる一方だ。

何かを「捨てる」ということは、捨てようと思っている対象に対して「無関心になる」ということと同義であろうし、「捨てる」ことでしか自分を守れないこともある。

↓彼の愛読書はドストエフスキーの『地下室の手記』だ。

キラキラしたリア充小説のような類ではなく、カフカとかトーマス・ベルンハルト、P.K.ディックのような作品。

私は若い頃から『世捨て人』願望が強いのだけど、歳をとるごとに『人間嫌い』と『厭世観』に歯止めがかからず、ますます『世捨て』願望が強くなる一方だ。

何かを「捨てる」ということは、捨てようと思っている対象に対して「無関心になる」ということと同義であろうし、「捨てる」ことでしか自分を守れないこともある。

↓彼の愛読書はドストエフスキーの『地下室の手記』だ。

憲法のない帝政ロシアで書かれたドストエフスキーの『死の家の記録』を、治安維持法で逮捕され獄死した小林多喜二は深く読み込み理解していた。

HP→「蟹工船」と『死の家の記録』――俳優座の「蟹工船」をみて🔽

stakaha5.jimdofree.com/%E3%82%BD%E9...

HP→「蟹工船」と『死の家の記録』――俳優座の「蟹工船」をみて🔽

stakaha5.jimdofree.com/%E3%82%BD%E9...

November 1, 2025 at 3:40 PM

憲法のない帝政ロシアで書かれたドストエフスキーの『死の家の記録』を、治安維持法で逮捕され獄死した小林多喜二は深く読み込み理解していた。

HP→「蟹工船」と『死の家の記録』――俳優座の「蟹工船」をみて🔽

stakaha5.jimdofree.com/%E3%82%BD%E9...

HP→「蟹工船」と『死の家の記録』――俳優座の「蟹工船」をみて🔽

stakaha5.jimdofree.com/%E3%82%BD%E9...

〈予約受付中11月中旬入荷予定〉

富田ララフネ『Θの散歩』(百万年書房)

“ZINE『小島信夫の話をしたいのだけれど』が話題を呼び、『これは歯的な話』で第七回ことばと新人賞(主催・書肆侃侃房)佳作を獲った富田ララフネ、育児×読書カップリング作で商業デビュー! 大江健三郎、荒川洋治、メルヴィル、カフカ、井戸川射子、加藤典洋、聖書、田中小実昌、武田百合子、村上春樹、ドストエフスキー、小島信夫などを読むことが子育てに与える影響についてーー”

books-lighthouse.stores.jp/items/68ff81...

富田ララフネ『Θの散歩』(百万年書房)

“ZINE『小島信夫の話をしたいのだけれど』が話題を呼び、『これは歯的な話』で第七回ことばと新人賞(主催・書肆侃侃房)佳作を獲った富田ララフネ、育児×読書カップリング作で商業デビュー! 大江健三郎、荒川洋治、メルヴィル、カフカ、井戸川射子、加藤典洋、聖書、田中小実昌、武田百合子、村上春樹、ドストエフスキー、小島信夫などを読むことが子育てに与える影響についてーー”

books-lighthouse.stores.jp/items/68ff81...

October 29, 2025 at 5:31 AM

〈予約受付中11月中旬入荷予定〉

富田ララフネ『Θの散歩』(百万年書房)

“ZINE『小島信夫の話をしたいのだけれど』が話題を呼び、『これは歯的な話』で第七回ことばと新人賞(主催・書肆侃侃房)佳作を獲った富田ララフネ、育児×読書カップリング作で商業デビュー! 大江健三郎、荒川洋治、メルヴィル、カフカ、井戸川射子、加藤典洋、聖書、田中小実昌、武田百合子、村上春樹、ドストエフスキー、小島信夫などを読むことが子育てに与える影響についてーー”

books-lighthouse.stores.jp/items/68ff81...

富田ララフネ『Θの散歩』(百万年書房)

“ZINE『小島信夫の話をしたいのだけれど』が話題を呼び、『これは歯的な話』で第七回ことばと新人賞(主催・書肆侃侃房)佳作を獲った富田ララフネ、育児×読書カップリング作で商業デビュー! 大江健三郎、荒川洋治、メルヴィル、カフカ、井戸川射子、加藤典洋、聖書、田中小実昌、武田百合子、村上春樹、ドストエフスキー、小島信夫などを読むことが子育てに与える影響についてーー”

books-lighthouse.stores.jp/items/68ff81...

夏目漱石『明暗』読了。ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』、芥川龍之介『歯車』に引き続きの聴読で、未完で終わった作品ばかりを選んで読んでいた。「読了」と言っていいのか。途中まで読んだというべきなのか。『明暗』も『カラマーゾフの兄弟』も作者は病死なので、続きの構想があって命が尽きてしまうというのはさぞかし無念だっただろうと思う。芥川は自ら死を選んだけれど、やはり作品を完遂せざるは無念だっただろう、あれが完成とも言えるけれども。若い頃より味わい深いのは、書く側の意識が少なからず自分の中にあるからなのかもしれない。なんてエラソーに言ったけど単にトシ。読書に関してだけは年を取って良かったと思う。

October 24, 2025 at 12:04 AM

夏目漱石『明暗』読了。ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』、芥川龍之介『歯車』に引き続きの聴読で、未完で終わった作品ばかりを選んで読んでいた。「読了」と言っていいのか。途中まで読んだというべきなのか。『明暗』も『カラマーゾフの兄弟』も作者は病死なので、続きの構想があって命が尽きてしまうというのはさぞかし無念だっただろうと思う。芥川は自ら死を選んだけれど、やはり作品を完遂せざるは無念だっただろう、あれが完成とも言えるけれども。若い頃より味わい深いのは、書く側の意識が少なからず自分の中にあるからなのかもしれない。なんてエラソーに言ったけど単にトシ。読書に関してだけは年を取って良かったと思う。

私は生活が脅かされるから政治の話をしているのであって本当はもっと小説とかドストエフスキーとかの話がしたいよ

October 21, 2025 at 11:15 AM

私は生活が脅かされるから政治の話をしているのであって本当はもっと小説とかドストエフスキーとかの話がしたいよ

あ!「夏への扉」って何度もタイトル聞いたことあります~!良いですね~!

ドストエフスキーの「白夜」だと思うのですが、やはり翻訳が合わなくて、それで海外文学から縁遠くなっちゃったんですよねー…なるほど、翻訳家を変えて他の本にしてみます!

ドストエフスキーの「白夜」だと思うのですが、やはり翻訳が合わなくて、それで海外文学から縁遠くなっちゃったんですよねー…なるほど、翻訳家を変えて他の本にしてみます!

October 19, 2025 at 8:05 AM

あ!「夏への扉」って何度もタイトル聞いたことあります~!良いですね~!

ドストエフスキーの「白夜」だと思うのですが、やはり翻訳が合わなくて、それで海外文学から縁遠くなっちゃったんですよねー…なるほど、翻訳家を変えて他の本にしてみます!

ドストエフスキーの「白夜」だと思うのですが、やはり翻訳が合わなくて、それで海外文学から縁遠くなっちゃったんですよねー…なるほど、翻訳家を変えて他の本にしてみます!

ドストエフスキーで没落貴族とかばっかり見てたからロマノフ王朝…おお…になった

October 18, 2025 at 2:11 PM

ドストエフスキーで没落貴族とかばっかり見てたからロマノフ王朝…おお…になった

#放送大学 初歩のロシア語

テキストに載ってる例文が Тургенев - мой любимый автор.(トゥルゲーネフは私の好きな作家なの)なんだけど、トゥルゲーネフになじみがないので勝手に Достоевский(ドストエフスキー)に変えて読むことにした。ロシア語だとたぶんダスタイェーフスキーみたいな発音。

「父と子」読んでみようかなぁ。なじめ、トゥルゲーネフに。

テキストに載ってる例文が Тургенев - мой любимый автор.(トゥルゲーネフは私の好きな作家なの)なんだけど、トゥルゲーネフになじみがないので勝手に Достоевский(ドストエフスキー)に変えて読むことにした。ロシア語だとたぶんダスタイェーフスキーみたいな発音。

「父と子」読んでみようかなぁ。なじめ、トゥルゲーネフに。

October 18, 2025 at 7:58 AM

#放送大学 初歩のロシア語

テキストに載ってる例文が Тургенев - мой любимый автор.(トゥルゲーネフは私の好きな作家なの)なんだけど、トゥルゲーネフになじみがないので勝手に Достоевский(ドストエフスキー)に変えて読むことにした。ロシア語だとたぶんダスタイェーフスキーみたいな発音。

「父と子」読んでみようかなぁ。なじめ、トゥルゲーネフに。

テキストに載ってる例文が Тургенев - мой любимый автор.(トゥルゲーネフは私の好きな作家なの)なんだけど、トゥルゲーネフになじみがないので勝手に Достоевский(ドストエフスキー)に変えて読むことにした。ロシア語だとたぶんダスタイェーフスキーみたいな発音。

「父と子」読んでみようかなぁ。なじめ、トゥルゲーネフに。

翻訳がいいという話だけど、ドストエフスキーの書く台詞って声に出して読むと楽しい

October 14, 2025 at 12:23 PM

翻訳がいいという話だけど、ドストエフスキーの書く台詞って声に出して読むと楽しい

『罪と罰』との出会い⑨

これらの説教が問題なのは、戦場での敵ではなく選挙でのライバルを「悪魔」の側と決めつけていることである。それは『罪と罰』の主人公が「悪人」と見なした人間の殺害を正当化していたことにつながる危険性を孕んでおり、実際にトランプ氏が選挙で負けた際には暴徒が連邦議会議事堂を襲撃して死者も出ていた。

一方、ドストエフスキーは『白痴』で黙示録に言及しつつも、その自己流の解釈をする人物を批判的に描いていた。 そして、黒澤明監督も映画『白痴』では黙示録的な終末観を美化せずに、虐げられた女性や死につつあるものの心理を深く理解できる人物として主人公のムィシキン公爵を描いた。

これらの説教が問題なのは、戦場での敵ではなく選挙でのライバルを「悪魔」の側と決めつけていることである。それは『罪と罰』の主人公が「悪人」と見なした人間の殺害を正当化していたことにつながる危険性を孕んでおり、実際にトランプ氏が選挙で負けた際には暴徒が連邦議会議事堂を襲撃して死者も出ていた。

一方、ドストエフスキーは『白痴』で黙示録に言及しつつも、その自己流の解釈をする人物を批判的に描いていた。 そして、黒澤明監督も映画『白痴』では黙示録的な終末観を美化せずに、虐げられた女性や死につつあるものの心理を深く理解できる人物として主人公のムィシキン公爵を描いた。

October 15, 2025 at 8:15 AM

『罪と罰』との出会い⑨

これらの説教が問題なのは、戦場での敵ではなく選挙でのライバルを「悪魔」の側と決めつけていることである。それは『罪と罰』の主人公が「悪人」と見なした人間の殺害を正当化していたことにつながる危険性を孕んでおり、実際にトランプ氏が選挙で負けた際には暴徒が連邦議会議事堂を襲撃して死者も出ていた。

一方、ドストエフスキーは『白痴』で黙示録に言及しつつも、その自己流の解釈をする人物を批判的に描いていた。 そして、黒澤明監督も映画『白痴』では黙示録的な終末観を美化せずに、虐げられた女性や死につつあるものの心理を深く理解できる人物として主人公のムィシキン公爵を描いた。

これらの説教が問題なのは、戦場での敵ではなく選挙でのライバルを「悪魔」の側と決めつけていることである。それは『罪と罰』の主人公が「悪人」と見なした人間の殺害を正当化していたことにつながる危険性を孕んでおり、実際にトランプ氏が選挙で負けた際には暴徒が連邦議会議事堂を襲撃して死者も出ていた。

一方、ドストエフスキーは『白痴』で黙示録に言及しつつも、その自己流の解釈をする人物を批判的に描いていた。 そして、黒澤明監督も映画『白痴』では黙示録的な終末観を美化せずに、虐げられた女性や死につつあるものの心理を深く理解できる人物として主人公のムィシキン公爵を描いた。

ベルジャーエフ『ロシア共産主義の歴史と意味』田中西二郎、新谷敬三郎訳(白水社)を拝受。宗教と文学のひだを巡りながら、ロシア精神の深層と矛盾を透視する思想史的試み。共産主義はドイツ由来の外来思想にとどまらず、国際主義と民族主義の狭間から生まれ、革命はロシア内発の歴史的必然でした。

社会活動が困難だった19世紀ロシアでは、あらゆる問題が文学を経由し、「きわめて急進的な姿勢で決断」されたといいます。文学が信仰を代弁したロシア的宿命! とりわけ、ベルジャーエフが指摘するドストエフスキーの両義性(飽満と飢渇)は、プーチンが濫用するスラヴ主義的装置と地続きにある。

社会活動が困難だった19世紀ロシアでは、あらゆる問題が文学を経由し、「きわめて急進的な姿勢で決断」されたといいます。文学が信仰を代弁したロシア的宿命! とりわけ、ベルジャーエフが指摘するドストエフスキーの両義性(飽満と飢渇)は、プーチンが濫用するスラヴ主義的装置と地続きにある。

October 12, 2025 at 9:23 AM

ベルジャーエフ『ロシア共産主義の歴史と意味』田中西二郎、新谷敬三郎訳(白水社)を拝受。宗教と文学のひだを巡りながら、ロシア精神の深層と矛盾を透視する思想史的試み。共産主義はドイツ由来の外来思想にとどまらず、国際主義と民族主義の狭間から生まれ、革命はロシア内発の歴史的必然でした。

社会活動が困難だった19世紀ロシアでは、あらゆる問題が文学を経由し、「きわめて急進的な姿勢で決断」されたといいます。文学が信仰を代弁したロシア的宿命! とりわけ、ベルジャーエフが指摘するドストエフスキーの両義性(飽満と飢渇)は、プーチンが濫用するスラヴ主義的装置と地続きにある。

社会活動が困難だった19世紀ロシアでは、あらゆる問題が文学を経由し、「きわめて急進的な姿勢で決断」されたといいます。文学が信仰を代弁したロシア的宿命! とりわけ、ベルジャーエフが指摘するドストエフスキーの両義性(飽満と飢渇)は、プーチンが濫用するスラヴ主義的装置と地続きにある。

六人部屋でドストエフスキーを勧めたら入院患者全員がハマって……なぜ極限状態で文学は救いになるのか? | 文春オンライン

【つまり、誰か紹介する人が必要なんです。そういう人になろうと思ったんです】

bunshun.jp/articles/-/8...

【つまり、誰か紹介する人が必要なんです。そういう人になろうと思ったんです】

bunshun.jp/articles/-/8...

六人部屋でドストエフスキーを勧めたら入院患者全員がハマって……なぜ極限状態で文学は救いになるのか? | 文春オンライン

テンプレの言葉では語れないような状況に追い込まれたとき、なぜ一見、難解とされる文学こそが救いになるのだろうか。痛みと文学が交わる地平で、川上未映子さんと頭木弘樹さんが深く語り合う。◆◆◆◆頭木 私は…

bunshun.jp

October 4, 2025 at 10:55 PM

六人部屋でドストエフスキーを勧めたら入院患者全員がハマって……なぜ極限状態で文学は救いになるのか? | 文春オンライン

【つまり、誰か紹介する人が必要なんです。そういう人になろうと思ったんです】

bunshun.jp/articles/-/8...

【つまり、誰か紹介する人が必要なんです。そういう人になろうと思ったんです】

bunshun.jp/articles/-/8...

マックス・ウェーバー『職業としての学問』『職業としての政治』1980年

共に1919年に大学生に対して行われた公開講演です。内容は難しくはないのですが、言い回しの複雑さが難読やもしれません。

前者は、学問や仕事のもつ意義ひいては死とは意味のある現象であるか否か?など実相に対する洞察に感銘を受けると同時に背中を押されるような心象が残ります。

後者は政治哲学ですね。成り立ちと構造理論を主題とする時の必然的帰結が前回ポストした内容になります。

著者の言葉から推すには、ここにある類の思想をドストエフスキーとトルストイは文学として上手に表しているそうです。難解と云われる理由ですね。

共に1919年に大学生に対して行われた公開講演です。内容は難しくはないのですが、言い回しの複雑さが難読やもしれません。

前者は、学問や仕事のもつ意義ひいては死とは意味のある現象であるか否か?など実相に対する洞察に感銘を受けると同時に背中を押されるような心象が残ります。

後者は政治哲学ですね。成り立ちと構造理論を主題とする時の必然的帰結が前回ポストした内容になります。

著者の言葉から推すには、ここにある類の思想をドストエフスキーとトルストイは文学として上手に表しているそうです。難解と云われる理由ですね。

October 5, 2025 at 10:32 AM

マックス・ウェーバー『職業としての学問』『職業としての政治』1980年

共に1919年に大学生に対して行われた公開講演です。内容は難しくはないのですが、言い回しの複雑さが難読やもしれません。

前者は、学問や仕事のもつ意義ひいては死とは意味のある現象であるか否か?など実相に対する洞察に感銘を受けると同時に背中を押されるような心象が残ります。

後者は政治哲学ですね。成り立ちと構造理論を主題とする時の必然的帰結が前回ポストした内容になります。

著者の言葉から推すには、ここにある類の思想をドストエフスキーとトルストイは文学として上手に表しているそうです。難解と云われる理由ですね。

共に1919年に大学生に対して行われた公開講演です。内容は難しくはないのですが、言い回しの複雑さが難読やもしれません。

前者は、学問や仕事のもつ意義ひいては死とは意味のある現象であるか否か?など実相に対する洞察に感銘を受けると同時に背中を押されるような心象が残ります。

後者は政治哲学ですね。成り立ちと構造理論を主題とする時の必然的帰結が前回ポストした内容になります。

著者の言葉から推すには、ここにある類の思想をドストエフスキーとトルストイは文学として上手に表しているそうです。難解と云われる理由ですね。

六人部屋でドストエフスキーを勧めたら入院患者全員がハマって……なぜ極限状態で文学は救いになるのか?(文春オンライン)

#Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/0ca...

#Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/0ca...

六人部屋でドストエフスキーを勧めたら入院患者全員がハマって……なぜ極限状態で文学は救いになるのか?(文春オンライン) - Yahoo!ニュース

〈「心臓をノミか何かで、がつがつ削られるような痛みで……」川上未映子が難病の当事者・頭木弘樹に初めて語ったこと〉 から続く

テンプレの言葉では語れないような状況に追い込まれたとき、なぜ一見、難

news.yahoo.co.jp

October 4, 2025 at 3:15 AM

六人部屋でドストエフスキーを勧めたら入院患者全員がハマって……なぜ極限状態で文学は救いになるのか?(文春オンライン)

#Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/0ca...

#Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/0ca...

罪と罰ってもしかしてドストエフスキーから持ってきてる説もある?

October 3, 2025 at 12:58 AM

罪と罰ってもしかしてドストエフスキーから持ってきてる説もある?

ドストエフスキー『白痴』を粛々と読んでいる。

今のところ主人公のムイシュキン公爵と、名(迷?)脇役ガーニャとの対比が面白い。

そのやりとりはさながらコントのようだ。公爵のあまりの誠実さと純度の高さによる魅力に、したたかで悪どい側面の強いガーニャが、精神的にとことんまで振り回される様子は痛快でさえある。

ガチガチの純文学に位置する小説の中の一幕であるものの、僕は込み上げる笑いを抑えることができなかった。

引き続き、起伏の激しい登場人物たちの感情の波に身を委ねるとしようか。

今のところ主人公のムイシュキン公爵と、名(迷?)脇役ガーニャとの対比が面白い。

そのやりとりはさながらコントのようだ。公爵のあまりの誠実さと純度の高さによる魅力に、したたかで悪どい側面の強いガーニャが、精神的にとことんまで振り回される様子は痛快でさえある。

ガチガチの純文学に位置する小説の中の一幕であるものの、僕は込み上げる笑いを抑えることができなかった。

引き続き、起伏の激しい登場人物たちの感情の波に身を委ねるとしようか。

October 1, 2025 at 10:27 AM

ドストエフスキー『白痴』を粛々と読んでいる。

今のところ主人公のムイシュキン公爵と、名(迷?)脇役ガーニャとの対比が面白い。

そのやりとりはさながらコントのようだ。公爵のあまりの誠実さと純度の高さによる魅力に、したたかで悪どい側面の強いガーニャが、精神的にとことんまで振り回される様子は痛快でさえある。

ガチガチの純文学に位置する小説の中の一幕であるものの、僕は込み上げる笑いを抑えることができなかった。

引き続き、起伏の激しい登場人物たちの感情の波に身を委ねるとしようか。

今のところ主人公のムイシュキン公爵と、名(迷?)脇役ガーニャとの対比が面白い。

そのやりとりはさながらコントのようだ。公爵のあまりの誠実さと純度の高さによる魅力に、したたかで悪どい側面の強いガーニャが、精神的にとことんまで振り回される様子は痛快でさえある。

ガチガチの純文学に位置する小説の中の一幕であるものの、僕は込み上げる笑いを抑えることができなかった。

引き続き、起伏の激しい登場人物たちの感情の波に身を委ねるとしようか。

9月28日ショート動画 漢字ゲームで頭の体操 (1/2)

節度(せつど)

行き過ぎのない適当な程度。ほどあい

指図。指令。下知(げち)

緑(みどり)

色の名。青と黄色の中間色

新芽。特に松の新芽

草木の葉の色

緑色の草木、植物。転じて自然

白ち(はく痴)

精神遅滞の重度のもの

ドストエフスキーの長編小説

心(こころ)

人間の理性・知識・感情・意志などの働きのもとになるもの。また、働きそのものをひっくるめていう

偽りや飾りのない本当の気持ち。本心

身についた感じ方や考え方の傾向

毛糸(けいと)

羊などの動物の毛を紡いで作った糸。編物・毛織物などに用いる

節度(せつど)

行き過ぎのない適当な程度。ほどあい

指図。指令。下知(げち)

緑(みどり)

色の名。青と黄色の中間色

新芽。特に松の新芽

草木の葉の色

緑色の草木、植物。転じて自然

白ち(はく痴)

精神遅滞の重度のもの

ドストエフスキーの長編小説

心(こころ)

人間の理性・知識・感情・意志などの働きのもとになるもの。また、働きそのものをひっくるめていう

偽りや飾りのない本当の気持ち。本心

身についた感じ方や考え方の傾向

毛糸(けいと)

羊などの動物の毛を紡いで作った糸。編物・毛織物などに用いる

September 28, 2025 at 1:17 PM

9月28日ショート動画 漢字ゲームで頭の体操 (1/2)

節度(せつど)

行き過ぎのない適当な程度。ほどあい

指図。指令。下知(げち)

緑(みどり)

色の名。青と黄色の中間色

新芽。特に松の新芽

草木の葉の色

緑色の草木、植物。転じて自然

白ち(はく痴)

精神遅滞の重度のもの

ドストエフスキーの長編小説

心(こころ)

人間の理性・知識・感情・意志などの働きのもとになるもの。また、働きそのものをひっくるめていう

偽りや飾りのない本当の気持ち。本心

身についた感じ方や考え方の傾向

毛糸(けいと)

羊などの動物の毛を紡いで作った糸。編物・毛織物などに用いる

節度(せつど)

行き過ぎのない適当な程度。ほどあい

指図。指令。下知(げち)

緑(みどり)

色の名。青と黄色の中間色

新芽。特に松の新芽

草木の葉の色

緑色の草木、植物。転じて自然

白ち(はく痴)

精神遅滞の重度のもの

ドストエフスキーの長編小説

心(こころ)

人間の理性・知識・感情・意志などの働きのもとになるもの。また、働きそのものをひっくるめていう

偽りや飾りのない本当の気持ち。本心

身についた感じ方や考え方の傾向

毛糸(けいと)

羊などの動物の毛を紡いで作った糸。編物・毛織物などに用いる

9月28日ショート動画 漢字ゲームで頭の体操 (1/2)

節度(せつど)

行き過ぎのない適当な程度。ほどあい

指図。指令。下知(げち)

緑(みどり)

色の名。青と黄色の中間色

新芽。特に松の新芽

草木の葉の色

緑色の草木、植物。転じて自然

白ち(はく痴)

精神遅滞の重度のもの

ドストエフスキーの長編小説

心(こころ)

人間の理性・知識・感情・意志などの働きのもとになるもの。また、働きそのものをひっくるめていう

偽りや飾りのない本当の気持ち。本心

身についた感じ方や考え方の傾向

毛糸(けいと)

羊などの動物の毛を紡いで作った糸。編物・毛織物などに用いる

節度(せつど)

行き過ぎのない適当な程度。ほどあい

指図。指令。下知(げち)

緑(みどり)

色の名。青と黄色の中間色

新芽。特に松の新芽

草木の葉の色

緑色の草木、植物。転じて自然

白ち(はく痴)

精神遅滞の重度のもの

ドストエフスキーの長編小説

心(こころ)

人間の理性・知識・感情・意志などの働きのもとになるもの。また、働きそのものをひっくるめていう

偽りや飾りのない本当の気持ち。本心

身についた感じ方や考え方の傾向

毛糸(けいと)

羊などの動物の毛を紡いで作った糸。編物・毛織物などに用いる

September 28, 2025 at 1:16 PM

9月28日ショート動画 漢字ゲームで頭の体操 (1/2)

節度(せつど)

行き過ぎのない適当な程度。ほどあい

指図。指令。下知(げち)

緑(みどり)

色の名。青と黄色の中間色

新芽。特に松の新芽

草木の葉の色

緑色の草木、植物。転じて自然

白ち(はく痴)

精神遅滞の重度のもの

ドストエフスキーの長編小説

心(こころ)

人間の理性・知識・感情・意志などの働きのもとになるもの。また、働きそのものをひっくるめていう

偽りや飾りのない本当の気持ち。本心

身についた感じ方や考え方の傾向

毛糸(けいと)

羊などの動物の毛を紡いで作った糸。編物・毛織物などに用いる

節度(せつど)

行き過ぎのない適当な程度。ほどあい

指図。指令。下知(げち)

緑(みどり)

色の名。青と黄色の中間色

新芽。特に松の新芽

草木の葉の色

緑色の草木、植物。転じて自然

白ち(はく痴)

精神遅滞の重度のもの

ドストエフスキーの長編小説

心(こころ)

人間の理性・知識・感情・意志などの働きのもとになるもの。また、働きそのものをひっくるめていう

偽りや飾りのない本当の気持ち。本心

身についた感じ方や考え方の傾向

毛糸(けいと)

羊などの動物の毛を紡いで作った糸。編物・毛織物などに用いる

1. 頓に涼しくなり、秋のもの寂しい空気を五感で味わえるほどになった。そこにきてこの真紅の彼岸花である。

その妖しく吸い込まれそうな花模様には、霊魂の香りさえ感じられるかのようだ。

2. ドストエフスキーをメインに読みながら、昔から読んでいるカント(全7巻中2巻目)を読む日々。2巻目もようやく本文を終え、解説に手をつけている。

物事を認識する中で、自己統合の意識(統覚)がきわめて大事だとカントは力説する。

僕の方は恥ずかしながら、統覚とは何かがよく理解できていないのだが、訳者による丁寧で詳細な解説を読みながら、じっくり理解していきたい。

その妖しく吸い込まれそうな花模様には、霊魂の香りさえ感じられるかのようだ。

2. ドストエフスキーをメインに読みながら、昔から読んでいるカント(全7巻中2巻目)を読む日々。2巻目もようやく本文を終え、解説に手をつけている。

物事を認識する中で、自己統合の意識(統覚)がきわめて大事だとカントは力説する。

僕の方は恥ずかしながら、統覚とは何かがよく理解できていないのだが、訳者による丁寧で詳細な解説を読みながら、じっくり理解していきたい。

September 28, 2025 at 1:30 AM

1. 頓に涼しくなり、秋のもの寂しい空気を五感で味わえるほどになった。そこにきてこの真紅の彼岸花である。

その妖しく吸い込まれそうな花模様には、霊魂の香りさえ感じられるかのようだ。

2. ドストエフスキーをメインに読みながら、昔から読んでいるカント(全7巻中2巻目)を読む日々。2巻目もようやく本文を終え、解説に手をつけている。

物事を認識する中で、自己統合の意識(統覚)がきわめて大事だとカントは力説する。

僕の方は恥ずかしながら、統覚とは何かがよく理解できていないのだが、訳者による丁寧で詳細な解説を読みながら、じっくり理解していきたい。

その妖しく吸い込まれそうな花模様には、霊魂の香りさえ感じられるかのようだ。

2. ドストエフスキーをメインに読みながら、昔から読んでいるカント(全7巻中2巻目)を読む日々。2巻目もようやく本文を終え、解説に手をつけている。

物事を認識する中で、自己統合の意識(統覚)がきわめて大事だとカントは力説する。

僕の方は恥ずかしながら、統覚とは何かがよく理解できていないのだが、訳者による丁寧で詳細な解説を読みながら、じっくり理解していきたい。

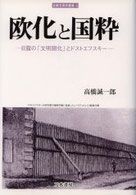

9月27日21時、くもり、23度

コンパクトなホームページに移行しました。

構築に予想以上の手間がかかってしまいましたが、ようやく検索できる状態になったようです。

→ stakaha5.jimdofree.com

目次1

*トップページ

(下位の階層のページに行くには、右下の緑の枠内の文字をクリックしてください)

1,プロフィール

2,主な所属学会と主な共著

*近著の紹介

(『黙示録の世界観と対峙する:ドストエフスキーと日本の文学』)

1,「はじめに 世界の終わりに向き合う文学」

コンパクトなホームページに移行しました。

構築に予想以上の手間がかかってしまいましたが、ようやく検索できる状態になったようです。

→ stakaha5.jimdofree.com

目次1

*トップページ

(下位の階層のページに行くには、右下の緑の枠内の文字をクリックしてください)

1,プロフィール

2,主な所属学会と主な共著

*近著の紹介

(『黙示録の世界観と対峙する:ドストエフスキーと日本の文学』)

1,「はじめに 世界の終わりに向き合う文学」

プロフィール

比較文学と文明論の研究者です。 現在は『黙示録の終末観との対峙――ドストエフスキーと日本の文学』(群像社)を執筆中で、なんとか早い時期に出版したいと願っています。 前著『堀田善衞とドストエフスキー 大審問官の現代性』(群像社、2021)では、堀田の自伝的長編小説『若き日の詩人たちの肖像』や『審判』などの作品を読み解くことで、「核の傘」政策に依存しつつ戦前の価値観への復帰を目指している日本の政治の危険性を指摘しました。 近著では日本の政治にも深く浸透している黙示録的な世界観の危険性をドストエフスキーや日本の文学をとおして明らかにします。ことに、ポリフォニーという方法で描かれた『カ ラマーゾフの兄弟』のイワンが語った物語詩「異端審問長官」を考察することにより知識人イワンが教唆者としてだけでなく悔悟者としても描かれていることの意味に迫りたい。

stakaha5.jimdofree.com

September 27, 2025 at 12:18 PM

9月27日21時、くもり、23度

コンパクトなホームページに移行しました。

構築に予想以上の手間がかかってしまいましたが、ようやく検索できる状態になったようです。

→ stakaha5.jimdofree.com

目次1

*トップページ

(下位の階層のページに行くには、右下の緑の枠内の文字をクリックしてください)

1,プロフィール

2,主な所属学会と主な共著

*近著の紹介

(『黙示録の世界観と対峙する:ドストエフスキーと日本の文学』)

1,「はじめに 世界の終わりに向き合う文学」

コンパクトなホームページに移行しました。

構築に予想以上の手間がかかってしまいましたが、ようやく検索できる状態になったようです。

→ stakaha5.jimdofree.com

目次1

*トップページ

(下位の階層のページに行くには、右下の緑の枠内の文字をクリックしてください)

1,プロフィール

2,主な所属学会と主な共著

*近著の紹介

(『黙示録の世界観と対峙する:ドストエフスキーと日本の文学』)

1,「はじめに 世界の終わりに向き合う文学」